В начале нашего века, Церковь Христову ожидали страшные гонения и потрясения, предвиденные многими праведниками и прозорливцами, в том числе и святым Иоанном Кронштадтским. Но прежде чем, попущением Божиим, дьявол обрушил свою злобу на чад Церкви, Господь выводит из России, объятой безумием безбожия, часть Русской Церкви. Эта русская Церковь за границей своей родины стала необычным церковным Телом, но исключительность момента требовала исключительных мер.

Дьявол и на этот раз, собирая все силы для уничтожения Церкви, повел атаку против нее двумя путями одновременно: беспощадными гонениями со стороны открытых безбожников и ложью, облеченную в тогу современного модернизма – приспособления жизни Церкви – царства Духа Святого, царства не от мiра сего – к жизни грешного мира, на основе огреховленного человеческого разума.

Энергия лжи и безбожия, давно накопляемая в мире, как страшная разорвавшаяся бомба, потрясла основы Церкви. Полились потоки мученической крови, обильную жатву пожал дьявол – падали, как зрелые колосья на поле, мученики и исповедники христовы, разрушены миллионы церквей, осквернены христианские святыни. Нашлись Иуды предатели в самой Церкви, которые оказывая услугу дьяволу, начали разлагать ее изнутри, потрясая ее хулой на Духа Святого, отступлением от истины, чуждыми нововведениями и т.д.

Сила взрыва, открывшегося в русской революции, на этот раз была максимальна и страшная детонация его отозвалась во всем мире. От нажима злых сил и совне и изнутри немногие иерархи в России пошли на компромисс с дьяволом, в свободном же мире многие были захвачены в сети малодушия, модернизма, готовности угождать сильным мира сего.

Дьявол действовал не только через безбожников советского правительства. Нашлись помощники ему и в других правительствах, то были если не открытые богоборцы, то скрытые враги Церкви.

Ведь каждая поместная православная Церковь связана с правительством своей страны, с территорией своего народа. Вот почему гонители и враги Церкви, через правителей, могут давить на чад Церкви. За примерами ходить далеко не надо. На наших глазах в Греции гражданские власти убрали без всяких разговоров, истинно-православного архиепископа Хризостома, главу Элладской Церкви и на его место поставили послушного им архиепископа Иеронима. В угоду правителям последний тотчас же стал на путь экуменизма. Теперь и его убрали… главою же стал архиепископ Серафим, на долго ли? А что же Церковь? Церковь молчит и подчиняется! Если так в стране где правители признают себя православными христианами, то что говорить о коммунистических правительствах?

Вот почему в наше трудное время, Господу, верим мы, понадобилось особое церковное Тело – наша Церковь русская за границей, не связанная с территорией русского народа и безбожным советским правительством ею ныне управляемым. Другими словами Церковь зарубежная. Только такая Церковь может быть свободной в наше лукавое время. Она покрыла мрежею своих храмов, деятельностью своих пастырей почти все страны свободного мира, включая даже территории поместных автокефальных Церквей.

Находясь на территории многих государств Русская Церковь вне своего отечества стала как бы неуязвима для злых сил! Ибо если бы, не от чего мы не можем быть гарантированными, в какой ни будь стране местные власти и оказали ба давление на представителей наших епархий и приходов, принуждая их силою, к действиям или высказываниям не согласным с учением Церкви, то в других странах наши иерархи остаются свободными для свидетельства Истины. Наши первоиерархи в случае надобности, свободно меняют местожительство, не будучи связаны с территорией или городом, так например: Сремские Карловцы в Югославии, Мюнхен в Германии, а теперь Нью-Йорк – были резиденциями наших митрополитов.

Таким образом, основная особенность нашей Церкви – это ее свобода, ее неуязвимость врагами (относительно конечно, как все относительно в нашем мiре).

В этом отношении она стоит на первом месте среди поместных православных Церквей нашего времени. Наша Церковь может свободно и открыто говорить то, о чем иерархи других православных Церквей молчат, страха ради иудейского.

Вот пример этому: недавно патриарх Александрийский Николай, в интервью с журналистом, высказался православно об экуменизме, поставив все точки над «и» в этом вопросе. Каковы же были последствия? Прежде всего на это неодобрительно реагировал журнал Константинопольской патриархии издающийся в Женеве, в котором, к позору нас, православных, было написано, что вряд ли патриарх Николай откажется от участия в экуменическом движении в виду того, что он получает от экуменического Совета 12.000 долларов на устройство типографии в Александрии. Так оно и вышло. Было опубликовано заявление какого-то профессора, который отрекся, от имени патриарха, от того, что сказал последний. Отрекся профессор, после чего мнения патриарха мы больше не слыхали. Почему? Что это значит? Что же думает патриарх? Очевидно существуют силы, которые способны заставить его молчать. Не прискорбно ли это? С нашими первоиерархами до сих пор такого не случалось. Даст Бог и не случится!

Нам больше дано, с нас больше и спросится. Благодаря, дарованной Богом нашей Церкви, свободе, мы поставлены на свещнице, чтобы вещать истину и правду. Какая страшная ответственность лежит на каждом из нас!

Кроме нашей Церкви, в открытую борьбу с врагом нашего спасения мужественно вступили: катакомбная, в советском союзе, часть Русской Церкви – истинно православная Церковь и часть Элладской Церкви – греческие старостильники. Но они не имеют того, что в изобилии имеем мы – т.е свободы. Пред мужеством этих мучеников и исповедников теснимых и гонимых, а в советском союзе просто физически уничтожаемых, правительствами, мы преклоняемся с благоговением. Мы знаем, что на них почивает благодать Божия, но на них лежит меньше ответственности перед миром, чем на нас, пользующихся свободою и живущих в этом мире. Вот почему о них мы сейчас говорить не будем.

Ведь только наша Церковь во всеуслышание говорит о современных мучениках и исповедниках правды Христовой, только наша Церковь говорит от имени гонимых за Христа и свидетельствует свое единство с ними. Только наша Церковь среди автокефальных православных Церквей не стала членом Экуменического Совета, что легко могла бы сделать. Только наша Церковь повсеместно свидетельствует о том, что плененная безбожниками Московская Патриархия наших дней не есть голос Русской Церкви. Только она, в то время как официальные представители поместных Церквей молчат или поддаются на соблазн. Разве это не ставит нашу Церковь во главу угла Церкви Христовой?

Это вторая особенность нашей Церкви – она является бесстрашным свидетелем истины и правды Божией в современном мире, благодаря своей свободе. Этот долг свой наши первоиерархи всегда исполняли, по мере сил и возможностей.

Чада каждой поместной Церкви являются обычно детьми одного народа, живущими на территории одного государства. Часть Русской Церкви, разбросанной во всем мире, сразу стала привлекать к вере православной представителей разных народов, разных верований. Пополняя наши ряды, эти новообращенные являются иногда более ревностными христианами, чем мы сами. В нашей Церкви они ценят ее твердое стояние в истине, ее бескомпромиссный путь, что положил основание нашей Церкви создатель ее – православнейший иерарх со вселенским признанием и авторитетом – блаженнейший митрополит Киевский и Галицкий Антоний. Ореол этого вселенского святителя, многогранность, многонародность и многоязычие в прославлении Творца, дали нашей Церкви, да не заподозрит кто нас в гордости, необычный характер, как бы «вселенской Церкви».

Это третья особенность нашей Церкви – ее вселенско-миссионерское значение.

Таковой она была признана по началу всеми поместными Церквами. Даже на своих территориях патриархи и главы Церквей допустили существование епархий, приходов, церквей и верующих Русской Церкви. Больше других в этом отношении сделала Сербская Церковь, принявшая с братской любовью и митрополита Антония и Архиерейский Синод нашей Церкви и давшая таким образом возможности русским архиереям управлять русской паствою во всем мире. На территории Сербской Церкви собирались Соборы наших иерархов, здесь же происходили два исторических Собора с клиром и мирянами 1921 и 1938 годов. Русская Церковь и русские люди будут всегда благодарны братской Сербской Церкви и сербскому народу за сердечное гостеприимство. Единодушны по началу с Сербской Церковью были и все поместные Церкви, стараясь всеми силами поддержать и помочь существованию в новых условиях свободной Русской Церкви.

Рожденная в страшном горниле испытания, пережившая кровавую драму своего народа, ужасы безбожной революции, наша Церковь вынесла из России опыт того, что плохо понимали представители Церквей, жившие еще благополучно в свободном от коммунизма мире и державшиеся за блага его. Дух мученичества, образ изгнанников, чудом сохранивших свою жизнь, потерявших все на родине, понявших тщету земного, вот что пронесла Русская Церковь православному миру. Мы были приняты в семью православных Церквей, как братья мучеников, как изгнанники правды ради, как гонимые и пострадавшие от рук явных безбожников. В этом отношении, русские изгнанники стояли тогда духовно выше своих братьев в свободном мире.

Такой образ нашей Церкви и вселенский авторитет создателя и главы ее – митрополита Антония, бывшего самым православным, самым благочестивым, самым почитаемым и выдающимся иерархом нашего времени, создало и укрепило авторитет нашей Церкви в православном мире.

Четвертой особенностью нашей Церкви является то, что она часто бывала моральной поддержкой и авторитетом для чад других Церквей.

Весь православный мир был уже отчасти потрясен детонацией того, что произошло в России. Вот иуды, предатели в СССР создают так называемую «живую церковь», по требованию и под давлением советской власти, для разрушения Церкви изнутри. Почти одновременно в свободном мире действует патриарх Константинопольский Мелетий IV. Он созывает на святой Афонской горе совещание всех поместных Церквей в 1923 году. На призыв его отозвались только пять Церквей. Совещание вылилось в так называемый теперь конгресс, на котором патриарх Мелетий предложил провести в церковную жизнь целый ряд реформ, как то: женатый епископат, второй брак для вдовых священников, сокращение богослужений и постов, упрощение священнических одежд, новый календарь и т.д. Этот конгресс оставил пагубный след в жизни некоторых Церквей, и является началом модернизма в православии.

Кто протестует против таких настроений? Митрополит Антоний – его представитель в Константинополе архиепископ (впоследствии митрополит) Анастасий опротестовал перед патриархом предполагавшиеся реформы и, во имя Русской Церкви, указал на пагубность и опасность их. Однако в столице бывшей Византии голосу его не вняли.

Таким образом Русская Церковь за границей с момента своего существования подняла меч духовный с одной стороны против воинствующего безбожия, с другой – против открытого и потерявшего стыд модернизма. Надо было воевать на два фронта, надо было решить какое оружие употребить, чтобы не уподобиться апостолам, которые хотели снизвести огонь с неба, чтобы попалить и уничтожить врагов Христовых, и которым Спаситель с укором сказал: не знаете какого вы духа! Но глава нашей Церкви митрополит Антоний знал какого он духа и, как истинный пастырь Церкви Христовой, а не как книжники и фарисеи нашего времени, указал нашей Церкви средний, царский путь, вооружившись на этом пути мечем истины и огнем любви и милосердия. Этот путь, которым следует Русская свободная Церковь, вот уже более пятидесяти лет, и есть сущность ее, делающая ее столь необходимой для колеблющегося в разные стороны православного мира. Милостью Божиею наша Церковь никогда не сбивалась с этого пути, и не дай Боже потерять его, чтобы не обуять нам, как соль потерявшая силу, чтобы не изменить нам тому к чему мы призваны!

Пятой особенность нашей Церкви является ее прямой путь, путь Истины и милосердия.

Повторим: особенностями свободной Русской Церкви, которые ставят ее морально и духовно во главу угла православного мира, являются: 1) дарованная ей Богом свобода, неуязвимость ее для врагов; 2) вытекающее из свободы ее бесстрашие и свидетельство Истины; 3) ее вселенско-миссионерский характер; 4) ее долг быть моральной поддержкой и авторитетом для православных чад Церкви и 5) ее твердый и бескомпромиссный путь истины и милосердия.

Отношение нашей Церкви к обману советской власти

После неудачной попытки с «живой церковью», непризнанной ни народом, ни свободным миром за русскую Церковь, советская власть порабощает волю митрополита Сергия и создает современную «московскую патриархию», необходимую ей для борьбы с Церковью, для прикрытия, как ширмою истинных намерений своих – т.е. полную ликвидацию Церкви. Для подобного обмана свободного мира, необходимо было советской власти, чтобы все признали «московскую патриархию» за истинную Русскую Церковь.

С Русской Церковью на родине митрополит Антоний продолжал поддерживать духовную связь, чувствуя себя возглавителем лишь части ее. Несмотря на то, что святейший патриарх Тихон находился в красной Москве, что между Русской Церковью, объятой пожаром безбожного безумия, России и между частью ее оказавшейся за границей, опустился железный занавес, мы молились за патриарха Тихона до самой его смерти в 1925 году. Потом мы молились за его заместителя – местоблюстителя патриаршего престола — митрополита Петра, то же до смерти его.

Порвал митрополит Антоний с московской патриархией, только после всем известной декларации митрополита Сергия, так как с этого момента московская патриархия перестала представлять собою Русскую Церковь. Порвав с созданной советской властью видимостью Церкви, он мудро отсек коммунистический обман и о нем предупредил глав всех поместных Церквей. Обман полностью не удался.

Владыка митрополит Филарет мудро предвидел и другой обман той же власти. Дарование якобы Русской Церковью автокефалии американской митрополии, отделившейся от нашей Церкви после последней войны. Не дремал меч служителя Божия и в послании к иерархам и пастве митрополии митрополит Филарет разоблачает новый обман, говоря, что автокефалия будет получена не от Церкви, а от безбожной власти и в интересах последней. Так оно и вышло, в чем теперь все могут убедиться. Но автокефалия все же была принята, после чего епископы нашей Церкви на Соборе 1971 года прерывают молитвенное общение с представителями этой, так называемой, автокефалии. Ее не признают не только наша Церковь, но и все поместные Церкви свободного мира.

Но враг не дремлет. Советской властью придуман еще обман. Несколько раз уже она обращалась, через плененных ею иерархов, от их имени, к чадам нашей Церкви, с призывом вернуться в объятия «Матери Церкви»,

Обеспечивая этим якобы каноничность нашего положения за рубежом, обещая и другие блага этого мира. С таким посланием обратился и ныне патриарх Пимен к пастырям и чадам нашей Церкви. За ширмой, этих якобы братских призывов, таятся истинные намерения безбожной власти, как-то: лишить нашу Церковь свободы, подчинив ее несвободному патриарху, заставить ее молчать, предать Истину, отказаться таким образом от миссии, возложенной на нее Господом.

На это последнее послание ответил с достоинством и предельно ясно первоиерарх митрополит Филарет, сказав, что наша Церковь, как свободная часть Русской Церкви, твердо стоит на канонической основе… и не намерена отказываться от своей свободы. Пользуясь ею, мы обязаны громко возвещать всему миру о преследованиях религии в СССР». Вряд ли кто пойдет и на этот обман советской власти!

Каждый раз на пути советских ухищрений стоит наша Церковь, — свободная часть Русской Церкви. Вот почему столько злобы и ненависти против нее, столько явных и тайных наемных агентов Москвы.

Отношение нашей Церкви к соблазнам модернизма

Оказавшись за границей своей родины, митрополит Антоний поднял меч истины одновременно и против модернизации Церкви в СССР – создания так называемой «живой церкви» и того же модернизма в свободном мире, выявившемся на конгрессе 1923 года, о котором я уже говорил. Ведь предполагаемые и принятые реформы там и тут были почти одни и те же! Обман модернизма полностью не удастся и только несколько Церквей по началу переходят на новый стиль, отвергнутый большинством.

Не принявший решительно новый стиль для православной Церкви, митрополит Антоний не уклонился в другую крайность и меч его не сечет выи грешников. Он низводит на главы их огонь любви и долготерпения. Он не порывает молитвенного общения с Церквами, принявшими новый календарь, он никого не анафематствует, что можно было бы, казалось, сделать по началу. По свидетельству нашего первоиерарха и по тому, что мы сами слыхали от митрополита Антония, он новый стиль не считал ересью, он для него был грубым нарушением церковного порядка. Он принимает, например, приглашение Румынской Церкви и отправляется в Румынию, после того, как эта Церковь перешла на новый стиль.

В Сербской Церкви конгресс 1923 года оставил тоже пагубный след. Несколько вдовых священнослужителей вступили во второй брак, явно нарушив этим каноны Церкви. Православнейший митрополит Антоний такому беззаконию сочувствовать не мог. Однако во всеуслышание он никого не обличает, не порывает с Сербским патриархом, но остается жить у него и личным примером своего благочестия и верности православию поддерживает православные настроения в Сербской Церкви, где браки вдовых священников больше не повторялись.

Меч против греха и милосердие к грешникам, так учил нас благостный святитель. Ведь назвать своего брата еретиком не трудно. По человечески не трудно, но в очах Божиих, осудивший ближнего в ереси, принимает на душу ответственность, как предвосхититель суда Церкви.

Вспомним монаха, которого называли вором, блудником и лжецом и который на все обвинения отвечал смиренно, что он именно такой и есть. Но когда обвинили его в ереси, он сказал нет. И будучи спрошен, почему до сих пор он соглашался с обвинениями, а теперь протестует, монах отвечал: «Хотя я и блудник, лжец и вор, но я нахожусь в Церкви и для меня не закрыто покаяние и спасение… Но если я еретик, то я вне Церкви, вне спасения…».

Извергнуть из Церкви, объявив кого-либо еретиком, может только сама Церковь, законным судом своих епископов. И кто из нас дерзнет предвосхищать суд Церкви? Каждый православный христианин может сказать, и то с большой осторожностью, что такой-то брат имеет неправославные мысли, погрешает в вере и т.д. Но назвать кого-либо еретиком в полном смысле этого слова, только потому, что мне так показалось, что я так нахожу – значит впасть в гордость, непростительное самомнение, взять на душу больше чем грех осуждения.

При митрополите Анастасии, мы, до самого последнего времени, молились за святейших патриархов православных, хотя были они уже экуменистами и новостильниками. При нем же произошло важное и грустное событие в православном мире: все поместные Церкви окончательно вошли в Мировой Совет Церквей. Митрополит Анастасий не колебался. Одна наша Церковь в свободном мире отказалась от экуменического движения. Что это значит? Значит, что без лишних слов и анафем Свободная Русская Церковь осудила твердо и решительно экуменизм, как движение не православное! Избирает она свой собственный путь в Православии, путь особенный, единственный. Митрополит Анастасий не боялся остаться одиноким на этом пути. И однако мужественный старец не рвет ни с кем молитвенного общения, не объявляет никого еретиками, не мечет громы и молнии, но низводит огонь долготерпения на погрешающих.

Интересны два письма Архиерейского Синода нашей Церкви, адресованные Церкви греческих старостильников, копии которых были в свое время посланы греческому Архиепископу Америки и Вселенскому патриархату.

Письмо первое, номер 3/50/1296 от 27.9.1961 года:

«Наша Церковь придерживается старого календаря и считает введение нового календаря большой ошибкой. Тем не менее, ее тактикой было всегда хранить духовное общение с православными Церквами, которые приняли новый календарь, по столько, по сколько они празднуют пасху согласно решению Первого Вселенского Собора. Наша Церковь никогда не объявляла Вселенскую патриархию или греческую Архиепископию Северной и Южной Америки схизматическими и не прервала с ними духовного общения».

Не понятно почему второе письмо ровно через неделю, номер 3/50/1443 от 3.10.1961 года: «Наша Церковь придерживается старого календаря и считает введение нового календаря заблуждением. Тем не менее, согласно политики приснопамятного патриарха Тихона, мы никогда не прерывали духовного общения с каноническими Церквами, в которых был введен новый календарь».

Митрополит Анастасий впервые допускает новый стиль в нашей Церкви для обращенных из инославия. Так покойный, многими почитаемый как праведник и подвижник нашего времени архиепископ Иоанн принимает в Западно-Европейскую епархию группу православных голландцев, которые, пользуясь новым календарем, просуществовали в нашей церкви 22 года – срок не малый. В то же время появились в нашей Церкви новостильники – румыны. Архиепископ Иоанн, не без согласия митрополита Анастасия, рукоположил вместе с румынским митрополитом беженцем в Париже румынского епископа Феофила – новостильника, чем дал начало существованию в нашей церкви новостильных румынских приходов. Эти приходы ныне подчиняются непосредственно нашему Первоиерарху, который каждый год, будучи в Европе, служит в румынском храме в Париже, что имело место и в этом году в воскресение 28-го июля (15-го по старому стилю). Более того – поднят вопрос о возведении в сан епископа румынского протоиерея из Парижа, сознанием, с нашей стороны, заранее того, что румыны в настоящее время от нового стиля не откажутся. Ведь более 50-ти лет Румынская Церковь живет по новому календарю. Выросло два новых поколения не знающих старого.

При митрополите Анастасии была принята в Западно-Европейскую епархию группа православных французов, руководимая протоиереем Е. Ковалевским – новостильником. Сам митрополит Анастасий долгое время сочувствовал возведению протоиерея Е. Ковалевского в сан епископа, не предъявляя однако условия изменения календаря. Архиепископ Иоанн вместе с новостильным епископом Феофилом рукоположил Ковалевского во епископа Сан-Дениского. Не наша Церковь извергла новостильнаго епископа Иоанна (монашеское имя прот Е. Ковалевского) из своих недр. Он сам ушел от той Церкви, которая дала ему благодать епископского служения, за что и был судим и лишен сана.

Часть паствы этого недостойного иерарха, осталась верной нашей Церкви и существует ныне в границах Западно-Европейской епархии, как благочиние, возглавляемое архимандритом Амвросием – французом, который сам добровольно и постепенно переводит свои французские приходы на старый стиль, что явилось результатом нашего терпения и снисхождения к ним.

Митрополит Анастасий, отказавшись от экуменического движения, посылает охотно на их съезд своих наблюдателей, для свидетельства истины. Не задумываясь, послал он наблюдателей от нашей Церкви и на Ватиканский собор. Он принимал таким образом с достоинством участие в жизни католиков и протестантов, не боясь, но и не смешивая однако никогда истины с ложью, не ставя себя в равное положение с инославными. Он пытался бросить в это движение зерна истины. И хотя экуменизм в его время принял уже широкие размеры в православном мире, митрополит не принимает против него решительных мер.

Это делает собор наших епископов в 1971 году при митрополите Филарете, объявив экуменизм учением еретическим, с точки зрения православной Церкви. Однако далек был собор от мысли о том, чтобы считать еретиками представителей всех поместных Церквей, вошедших в экуменический Совет. Митрополит Филарет обращается к епископату Церкви Христовой с двумя скорбными посланиями, в которых указывает на опасность проникновения идей экуменических в православное сознание, указывает на неправильные мысли и высказывания патриарха Афинагора, никого еретиком не называя! Ваше Святейшество, так обращается он к патриарху Константинополя.

Отношение нашей Церкви к соблазнам раскола

Когда митрополит Евлогий не подчинился решению Архиерейского Синода в делах его епархии, и тем взял страшный грех раскола на свою душу – грех церковного разделения. Кошмарны были эти годы церковной жизни в Западной Европе. Многие не могли разобраться в сложной церковной обстановке, доверяя митрополиту Евлогию, шли за ним. Брат восстал на брата, разделение из церквей проникло в семьи, родивши взаимное осуждение, доходящее до ненависти. Надо было положить конец этому смятению, приносящему душевный вред чадам Церкви и митрополит Антоний читает над ним разрешительную молитву и кающемуся, как думал он, грешнику возвращает благодать священства. Не знало границ любви сердце проповедника состраждущей Божией любви к грешнику. Однако эта любовь, спасшая от гибели паству митрополита Евлогия, не тронула его сердца и он остается в разрыве с архиерейским Синодом, продолжая подчиняться Константинопольскому патриарху.

Незаконность этого подчинения понимали митрополиты Антоний и Анастасий, но с русским Экзархатом Константинопольского патриарха в Западной Европе примирились и, после снятия прещения с митрополита Евлогия, больше никогда молитвенного общения с ушедшими от нас к грека не прерывали, даже до сего дня. Ответственность всю возложили на ушедших от нас и долготерпели.

Тем временем, после последней войны, митрополит Евлогий от Константинополя уходит под Москву, откуда его паства, после смерти митрополита, возвращается к Константинополю, во главе с митрополитом Владимиром. По их возвращению, мы с ними сослужим, чему можно привести много примеров. Ограничимся некоторыми: я с благословения архиепископа Иоанна, как его викарный епископ, освящал с епископами Мефодием и Сильвестром новопостроенную церковь при старческом доме в Сан-Рафаэле (Франция). Во время Ватиканского собора в Риме, почти каждое воскресение, служил со мною в нашей Церкви епископ Касьян, ректор Богословского Института в Париже. Ни кому тогда и в голову не приходило, что это недопустимо. Митрополит Анастасий выражал удовольствие когда узнал, что я, в отсутствие из Европы правящего архиепископа Иоанна, сам решил вопрос, и будучи приглашен, принял участие в погребении митрополита Владимира. Поощряемое покойным архиепископом Иоанном, наше сослужение с представителями греческого экзархата во Франции совершалось беспрепятственно с нашей стороны.

Но вот, неожиданно, патриарх Константинополя отказывается от своего русского экзархата в Западной Европе, по требованию Москвы и указывает своей бывшей пастве путь подчинения московскому патриархату. Этому совету парижане не следуют, но делают не менее рискованный и опасный шаг – объявляют сами себя, ни больше, ни меньше, как автокефальной Церковью Западной Европы. Большей безграмотности в каноническом праве трудно представить.

Как реагирует на это митрополит Филарет? Он обращается к ним, как святитель Русской Церкви, с увещеванием, указывая на беззаконность их действий, зовет их вернуться в свободную Русскую Церковь и только.

Приходит время, парижане возвращаются не к нам, а к грекам, не как русский Экзархат Константинопольского патриарха, а, на этот раз просто как часть греческого экзархата в Западной Европе, подчиняясь греческому экзарху в Париже – архиепископу Мелетию. Архиерейский собор нашей Церкви 1971 года выносит решение о незаконном присоединении русских приходов, паствы, храмов и имущества к греческому экзархату, но мер прещения не принимает и о разрыве молитвенного общения не говорит.

Меры прещения относительно нас принимает архиепископ Георгий, управляющий русскими приходами греческого экзархата в Западной Европе, и, на сколько нам известно, он указом запрещает своему духовенству служить с нами, ссылаясь на волю патриарха Константинопольского. Однако сослужения в редких случаях бывают и теперь: перед лицом ли смерти все примиряющей, в детских ли и юношеских летних лагерях, просто ли заменяя друг друга на требах изредка сослужат наши и «не наши» священнослужители.

В наше время страшных гонений на Церковь и непредвиденных обстоятельств церковной жизни, очень трудно кого-то назвать стопроцентным раскольником, особенно среди низшего духовенства и паствы. Ведь даже самостоятельное существование части Русской Церкви не предвидено полностью канонами. Оно оправдывается только двумя фактами: неслыханными гонениями на Церковь в России и временность нашего самостоятельного существования. Если кончится режим богоборцев, если прекратятся преследования верующих на родине, если восстановится религиозная свобода, то Русская Церковь за границей перестанет существовать, слившись с Матерью-Церковью.

Отношение к нашей Церкви поместных православных Церквей после последней войны

До окончания последней мировой войны, сослужили мы свободно с представителями всех поместных Церквей в свободном мире, даже с перешедшими на новый стиль и увлекающимися экуменизмом. Изменение отношений к нам этих Церквей началось после войны, когда дряхлый патриарх Алексий был послан советской властью с визитами к патриархам и главам поместных Церквей. Плененный безбожниками старец обманывал своих собратьев, внушая им, что в России теперь якобы все изменилось к лучшему, что Церковь теперь свободна, что тысячи молящихся наполняют храмы и т.д. Перед лжесвидетельством престарелого патриарха не устояли официальные представители Церквей. Они признали Алексия настоящим, право правящим патриархом всея Руси. Он же, в свою очередь, просил их всех прервать молитвенное общение с нашей Церковью, как раскольническою, непризнающею своего законного патриарха. На сколько это было обещано, мы не знаем. Знаем только, что сослужение не сразу прекратилось. Так представитель Константинопольского патриарха митрополит Емилиан сослужил мне на литургии в нашем храме в Женеве, уже после визита патриарха Алексия. Это было тогда и для нас и для греков вполне приемлемо.

Возмутился этим сослужением ни митрополит Анастасий, ни архиепископ Иоанн, правящий в Западной Европе, а московский патриарх, разразившийся грозным посланием к патриарху Афинагору, требуя прекращения сослужения с нами клириков константинопольской Церкви. Только после этого, не решением, повторяю нашей Церкви, а указом патриарха Афинагора было запрещено грекам служить с нами. С этого приблизительно времени фактически и прекращается наше сослужение с официальными представителями поместных Церквей. Ведь все эти Церкви, без исключения со времени Родосской конференции стали сотрудничать с патриархом московским и его синодом, признав его официально, а не по совести, за главу Русской Церкви.

Мы сослужения с официальными представителями не искали и не ищем. Этот разрыв отвечает и нашему отношению к ним. Но наше молитвенное общение с Православными Церквами не было этим полностью прервано. Во-первых документа о нашем отлучении от вселенского единства принятого всеми Церквами не существует! Когда митрополит Л-градский Никодим требовал такого документа от представителей автокефальных церквей на всеправославном совещании в Женеве, он его не получил. Его требование было обойдено молчанием и игнорировано официальными представителями Церквей, что свидетельствует о том, что среди них мы имеем не только врагов, но и друзей. Таким образом, не осуществились желания богоборцев. Ведь большинство представителей Церквей и официальные (молчащие часто страха ради иудейского), и неофициальные сочувствуют нашей Церкви, понимая, что свободными епископами ее, а потому настоящими, являемся мы!

Отношение нашей Церкви к представителям поместных Церквей

Я думаю, я чувствую, я исповедую, что мы должны радоваться проявлению доброжелательства к нашей Церкви в православном мире. Должны понимать мы, что многие чада поместных Церквей возлагают надежду и упование на нашу Церковь. Мы обязаны поддерживать контакты с ними и радоваться тем, редчайшим теперь, возможностям нашего молитвенного общения.

Ведь единство Церкви это не пустой звук, не праздные слова, это природа и основа ее. По примеру наших первоиерархов, и мы должны бережно хранить тонкие нити, которыми связаны мы с православным миром.

Ни в коем случае не должны мы самоизолироваться, видя вокруг себя, часто воображаемых, еретиков и раскольников. Постепенной самоизоляцией мы впадаем в ту крайность, которую так мудро избегали наши митрополиты, мы откажемся от того среднего, царственного пути, которым до сих пор шла наша Церковь, мы окажемся отрезанной ветвью церковной, а не Церковью, вещающею истину свободно и безбоязненно!

Самоизолируясь, мы станем на путь сектантский, боясь всех и всего, окажемся одержимыми манией преследования, будем терять последних друзей в православном мире! Но что бы стать на такой путь, нам придется прежде отказаться от прошлого нашей церкви и осудить его.

Милостью Божиею мы далеки от такого соблазна, но подобные настроения ощущаются в нашей среде. Рассудительность есть основная добродетель христианская. Ведь в каждой поместной Церкви, кроме ее официальных представителей, часто несвободных и зависящих от сложных житейских и политических обстоятельств, существует само тело Церкви – благочестивые пастыри и богобоязненные миряне, те, которые например спасли Константинопольскую Церковь, когда ее официальные представители подписали флорентийскую унию с Римом. Как много еще слава Богу этих живых православных сил в каждой поместной Церкви, истинных чад ее, и горе нам если мы этих сил не видим и нечувствуем, если мы готовы бываем порвать с ними молитвенную связь, единство во Христе, ради грехов их недостойных может быть в настоящее время официальных представителей.

В Сербской Церкви на страже православных сил, стоит ныне известный всему православному миру, православнейший архимандрит Иустин (Попович). Он давно поднял голос против увлечения экуменизмом, разоблачил это движение в недавно вышедшей книге «Православная Церковь и Экуменизм». Он обличал даже сербских иерархов в нетвердом стоянии в православии. И когда патриарх сербский Герман стал одним из председателей Экуменического Совета, что сделал этот защитник православия? Он поступает также, как почитаемые им наши митрополиты Антоний и Анастасий, он не порвал молитвенного общения со своим патриархом, он не объявил никого еретиком или раскольником, он продолжает подчиняться священноначалию своей Церкви и поминать за богослужениями своего патриарха. Почему? Ведь раскол в Сербской Церкви он мог бы учинить. Архимандрит Иустин воспитал целое поколение верных ему ученых монахов, которые следуют за ним беспрекословно, за которыми пошла бы и часть паствы. Но отец Иустин этого не делает, так как единство Церкви для него не пустые слова, так как он понимает, что раскол в Церкви больший грех, чем колебания и нетвердость в вере даже иерархов Церкви. Непогрешимых иерархов у нас нет, а колеблющиеся, заблуждающиеся, малодушные все же принадлежат Церкви, так как Христос пришел не к здоровым, а больным, почему он терпел до конца в числе апостолов Иуду и на тайной вечери не прервал с ним молитвенного общения, причастив недостойного.

В наш век колебаний и заблуждений и всевозможных потрясений, некоторые из ревности впадают в опасную крайность, чуждую от начала нашей Церкви, как я старался показать в своем докладе, готовы бывают видеть в своем ближнем, при первом подозрении, уже готового злостного еретика или вредного раскольника, возбуждая таким образом в себе нехорошие чувства к ним, вместо любви и снисхождения, и в то же время сами впадая, незаметно для себя, в гордость, не менее вредную, чем колебания в вере для души человеческой. Такой грустный пример мы видим в Женеве в лице неплохого священника В. Саккаса, для которого и наш Архиерейский Синод уже недостаточно православен и подчинение ему необязательно. Это уже не православие, а сектантство!

Что важно для нас – сама Церковь и живые силы в ней или временные, может быть недостойные, ее официальные представители? Ради последних неужели будем рвать с Церковью Христовою, в которой большинство думает так же как и мы, в которой дышит, несмотря на наши недостоинства, Дух Святой? Да кого же мы этим накажем? Ведь только сами себя!

Итак, если бы не было в современном мире нашей Церкви:

1) не было бы в нем единственно свободной Церкви, неуязвимой до сих пор для злых сил;

2) не было бы в мире свободного церковного голоса, могущего говорить бесстрашно от имени Церкви;

3) не было бы надежного и тихого прибежища церковного для истинно православных сынов ее;

4) не было бы в свободном мире единственной Церкви не включившейся в Мировой Совет Церквей;

5) не было бы Церкви, разоблачающей советский обман, представляющий современную московскую патриархию, как Русскую Церковь;

6) не было бы Церкви открыто говорящей о мучениках нашего времени и открыто прославляющей их;

7) без нашей Церкви возможно, что православный мир погряз бы глубже в модернизме;

8) без нашей Церкви свободный мир скорее бы поддался пропаганде коммунизма.

Вот почему наша Церковь так нужна этому мiру.

Наша Церковь и Россия

Смыслом нашего существования за границей было сохранение православия, сохранения преемственности рукоположения от святителей Русской Церкви, сохранение и воспитание нашей молодежи православными и русскими. Только наша Церковь никогда и ни при каких условиях и ни под каким видом не отказывалась от имени «Русская»! Никогда наша Церковь не искала чужих омофоров для придания себе якобы большей законности вне России. Мы всегда были и остаемся чадами свободной части Российской Церкви или Русской Церковью за границей. Если нас не признавали за таковых, если не признавали законности нашего существования, нас это не смущало. Мы были уверены, что в данном случае хуже тем, которые нас не признают. Покойный епископ Мефодий из Парижской Архиепископии ездил например в Святую Землю и получал там от патриарха право служения, как епископ греческой Церкви. Нам – русским служить не давали, но мы не перекрашивались и оставались русскими, неся общерусский крест.

И вот, теперь мы стоим перед лицом возрождающейся России. Совершается постепенно то, чего мы столько лет ждали, во имя чего мы трудились и жили. Россия пробуждается. Заговорили лучшие люди на родине. Растерявшееся советское правительство, не смея расправиться с ними у себя, выкидывает их за границу.

В свободном мире оказались большие русские писатели. Чем поражают они нас? Не только своим талантом, не только мужеством проявленным ими в СССР, но главным образом тем, что заявили они себя прежде всего православными христианами. Ведь воспитывались они при советской власти, кончали советские школы, а вышли из советского союза не только верующими христианами, но убежденными христианами православными. Как не согласиться с поэтом, что в Россию можно только верить? И вот наибольший из них А.И. Солженицын в разговоре со мной заявляет, что спасение России невозможно без Церкви и что произойти оно может только всеобщим покаянием. Это слышим мы из уст ученика советской школы, офицера красной армии, многолетнего заключенного советских лагерей. Разве это не чудо? А что больше всего поразило Солженицына в свободном мире – это наши церковные разделения. Не осуждая никого, он с трудом старался понять, почему мы, живя в свободном мире, перед лицом русской трагедии, церковно разделились? Ведь этому будет удивляться не один Солженицын. Он для нас является выразителем мнений лучших людей России. Это голос оттуда! И внимая этому голосу, мы должны прежде всего с этого собора обратиться с братским призывом к единению, во имя многострадальной Русской Церкви и русского народа, к Американской митрополии и к Парижской Архиепископии. Если мы русская Церковь, мы должны это сделать, это наш долг! Пускай нас опять не поймут, пускай еще раз над нами посмеются, мы не должны бояться этого. Ведь и над Христом смеялись! Если мы христовы, если мы русские, то мы не должны ничего бояться в этом мире. Наша самая свободная Церковь должна говорить правду, должна звать к единению, к служению России. Этим мы оправдываем свое русское имя, свое пребывание за границей. Не отталкивать должны мы, а привлекать, не бояться, а смело идти вперед, не порывать, а соединять!

Все время пребывания нашего вне России, мы говорили о том, что хотим спасти Россию, что мы работаем на спасение ее. И теперь, когда открылась реальная возможность для нас сделать что-то для России, для спасения нашей родины от безбожного жестокого кошмара, мы так мало делаем! Мы должны удвоить, утроить, удесятерить свои силы для помощи нашему многострадальному народу и верующим на родине. Ведь хотя бы передача туда литературы – стала реальным фактом. Моряки во всех портах мира, куда приходят русские корабли, расхватывают книги, просят книг Солженицына. На письма оттуда мы получаем ответы из разных концов России. Существует живая связь с родиной, рухнул железный занавес! А мы все пребываем в бездействии и дальше своих личных дел ничего не видим. В отношении помощи России работают у нас отдельные лица и даже группы лиц, но то, что они делают это капля в море. Надо организовать работу повсеместно, надо печатать литературу, надо общими усилиями искать путей к отправки ее на родину. У нас в Европе в этом отношении работает «Православное Дело», помогите ему!

Ведь помощь родине – это живая работа, на которую можно увлечь и молодежь. Можно и должно! Иначе, как воспитывать нашу молодежь русской? Ведь работа для России сделает их реально, а не отвлеченно, русскими! Отсюда

Наш долг перед Церковью и Родиной

1) Хранить чистоту Православия, отсекая все соблазны безбожия и модернизма. Другими словами, мужественно идти по тому пути, который начертан на скрижалях нашей Церкви.

2) Быть смелым и свободным голосом Церкви Христовой, бескомпромиссно говорить истину и правду, что делали до сих пор наши Первоиерархи.

3) Пользуясь свободой снисходить к несвободе других, стараясь не осуждать их легко, а понять, поддержать, проявить братскую любовь.

4) Беречь и дорожить церковным единством, чувствуя себя частью живой вселенской Церкви Христовой и достойно нести в ней знамя Русской Церкви.

5) Избегать где можно самоизоляции, ибо дух Церкви объединяющий, а не разделяющий. Не искать еретиков там, где их может быть и нет, боясь всякого преувеличения в этом направлении.

6) Звать отделившихся от нас русских православных людей и их пастырей к единению. Звать не прещениями, а братской любовью во имя страждущей Русской Церкви и многострадальной родины.

7) Повернуться лицом к возрождающейся России, протянуть ей руку помощи там, где это в наших силах!

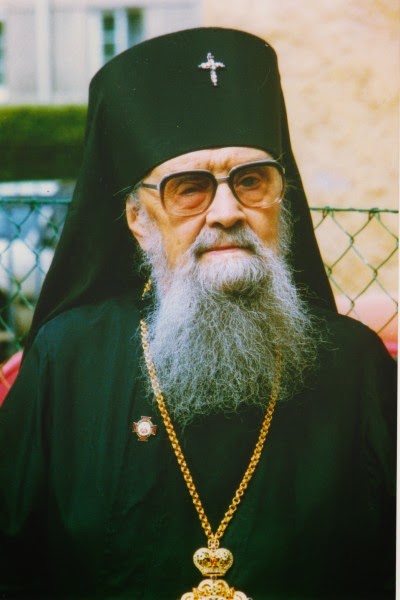

Архиепископ АНТОНИЙ (Бартошевич)

Доклад на III Всезарубежном Соборе Русской Православной Церкви заграницей,

Джорданвиль, 1974 г.

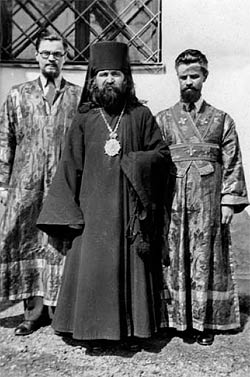

Новохиротонисанный епископ Иоанн (Максимович) с братьями Бартошевичами, будущими епископом Леонтием и архиепископом Антонием. Белград. 1934 г.

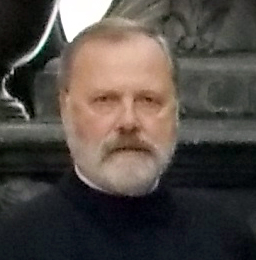

Заочное отпевание Царской Семьи 4/17 июля 1968 года.

Слева направо: епископ Нафанаил, архиепископ Никон, архиепископ Антоний, епископ Павел

Мои воспоминания о святейшем Патриархе Тихоне

Мои воспоминания о святейшем Патриархе Тихоне

Крупицы воспоминаний о встречах с великим аввой Митрополитом Антонием

Крупицы воспоминаний о встречах с великим аввой Митрополитом Антонием Обращение по поводу «Фиатирского исповедания»

Обращение по поводу «Фиатирского исповедания»

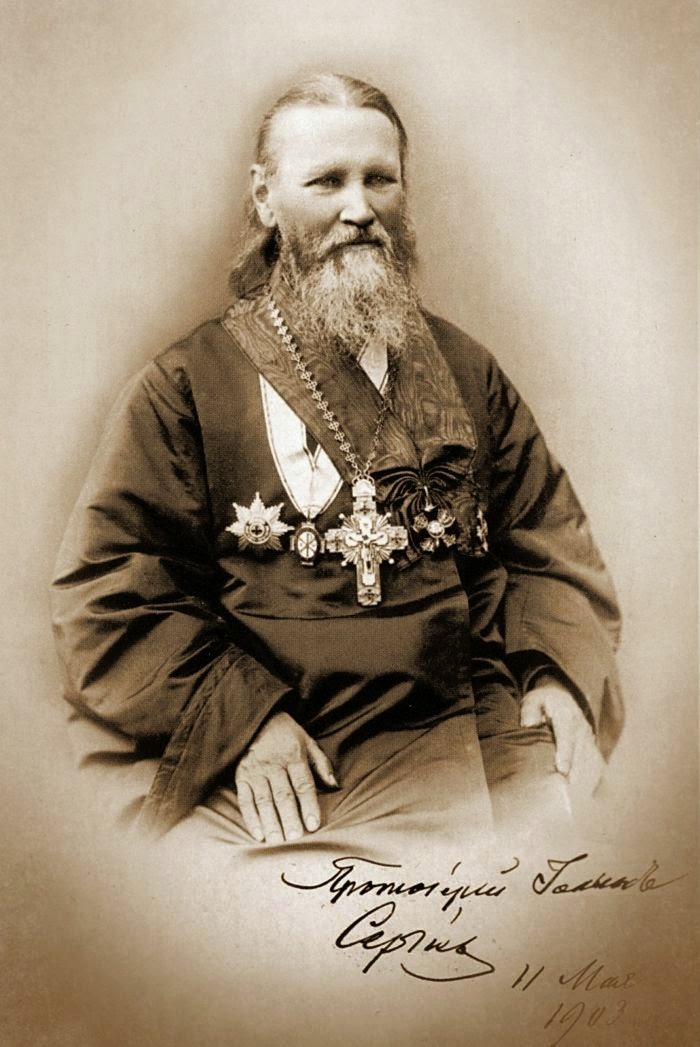

1 марта 1870. Девять часов вечера. Санкт-Петербург. Александро-Невская Лавра.

1 марта 1870. Девять часов вечера. Санкт-Петербург. Александро-Невская Лавра.

Помимо забот об удовлетворении религиозных нужд православных русских людей, рассеянных по Южной Америке, владыка был занят вопросом строительства храмов. За сравнительно короткий срок (восемь месяцев) в Сан-Пауло на пожертвования прихожан и деньги, выделенные для епархии протопресвитером отцом Константином Изразцовым, по проекту археолога Константина Трофимова, позднее принявшего священнический сан, был возведен Свято-Николаевский кафедральный собор, освящение которого состоялось 6 августа 1939 г.3. Со временем епархиальный храм превратился из приходского в один из центров православия в Южной Америке, а вновь учрежденная кафедра была призвана обслуживать все православные приходы на континенте (кроме Аргентины).

Помимо забот об удовлетворении религиозных нужд православных русских людей, рассеянных по Южной Америке, владыка был занят вопросом строительства храмов. За сравнительно короткий срок (восемь месяцев) в Сан-Пауло на пожертвования прихожан и деньги, выделенные для епархии протопресвитером отцом Константином Изразцовым, по проекту археолога Константина Трофимова, позднее принявшего священнический сан, был возведен Свято-Николаевский кафедральный собор, освящение которого состоялось 6 августа 1939 г.3. Со временем епархиальный храм превратился из приходского в один из центров православия в Южной Америке, а вновь учрежденная кафедра была призвана обслуживать все православные приходы на континенте (кроме Аргентины).

(Иоан 1.43-51). Евангелие о Нафанаиле читается три раза в год и всегда напоминает самое главное: - как быстро и твердо уверовал Нафанаил: "Ты - Сын Божий, Ты - Царь Израилев". Это сочетание было в душе каждого доброго иудея. Хотя будут мучения, издевательства и уничижения, Он все же есть - Сын Божий и Царь Израилев.

(Иоан 1.43-51). Евангелие о Нафанаиле читается три раза в год и всегда напоминает самое главное: - как быстро и твердо уверовал Нафанаил: "Ты - Сын Божий, Ты - Царь Израилев". Это сочетание было в душе каждого доброго иудея. Хотя будут мучения, издевательства и уничижения, Он все же есть - Сын Божий и Царь Израилев.

Протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев, часто критикующий нравы современной РПЦ, в своем блоге обратил внимание на новую услугу в РПЦ. Кураев опубликовал прайс на церковные услуги, составленный Сыктывкарской епархией, которым с начала текущего месяца устанавливается «единый размер жертв на церковные требы и свечи» во всех приходах Сыктывкара.

Протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев, часто критикующий нравы современной РПЦ, в своем блоге обратил внимание на новую услугу в РПЦ. Кураев опубликовал прайс на церковные услуги, составленный Сыктывкарской епархией, которым с начала текущего месяца устанавливается «единый размер жертв на церковные требы и свечи» во всех приходах Сыктывкара..jpg)

Воспоминания о борьбе с насильственной репатриацией в 1945 г.

Воспоминания о борьбе с насильственной репатриацией в 1945 г. Наша Церковь в современном мире

Наша Церковь в современном мире

Днепропетровский областной апелляционный суд подтвердил право верующих людей на альтернативную службу в случае, если они были призваны в армию, согласно закону про мобилизацию.

Днепропетровский областной апелляционный суд подтвердил право верующих людей на альтернативную службу в случае, если они были призваны в армию, согласно закону про мобилизацию.

Слово во вторую неделю Великого поста

Слово во вторую неделю Великого поста

.jpg/280px-Митрополит_Филарет_(Вознесенский).jpg) Православная Церковь завтра торжественно празднует день, посвященный самой православной вере нашей, ибо завтрашний день так и именуется "Торжество Православия".

Православная Церковь завтра торжественно празднует день, посвященный самой православной вере нашей, ибо завтрашний день так и именуется "Торжество Православия".