Полюбить Христа, мы можем только пребывая в Церкви..

ЦЕРКОВЬ КАК ХРАНИТЕЛЬНИЦА И ИСТОЛКОВАТЕЛЬНИЦА БОЖЕСТВЕННОГО ОТКРОВЕНИЯ

Автор: протоиерей Евгений. Дата публикации: . Категория: Из разных источников.

ЦЕРКОВЬ КАК ХРАНИТЕЛЬНИЦА И ИСТОЛКОВАТЕЛЬНИЦА БОЖЕСТВЕННОГО ОТКРОВЕНИЯ

Автор: vishegorod. Дата публикации: . Категория: РПЦЗ.

29 авг./11 сент. Въ Усекновеніе главы Крестителя Господня Іоанна поминаются православные воины и все животъ свой за Веру, Царя и Отечество положившіе.

ПИСЬМО МАТЕРИ КЪ СЫНУ. Православная Жизнь. № 10. 1967 г. Джорданвиллъ.

Мне показали письмо матери, найденное на замученномъ сыне. Письмо, забрызганное кровью, — реликвія, и пусть оно хранится не только въ священныхъ драгоценностяхъ этой семьи, но и въ безконечной памяти народа. Бедная, теперь осиротевшая женщина прощается въ немногихъ строкахъ съ единственной оставшеюся у нея привязанностью къ земле и къ жизни.

«Твой отецъ былъ убитъ далеко отъ насъ, за Лаояномъ, тебя я отдала святому делу — защиты нашей милой родины отъ близкаго и страшнаго врага. Помни, что ты — сынъ героя. Мое сердце сжимается, и глаза плачутъ, когда я говорю тебе: «Будь его достоинъ!» Ведь я знаю весь роковой ужасъ этихъ словъ, и все-таки въ муке за тебя повторяю ихъ. Насъ всехъ не будетъ. Что наша жизнь. Это — капля въ океане прекрасной Россіи. Насъ всехъ не будетъ, но пусть цвететъ и радуется она. Я знаю, мы будемъ забыты, наши счастливые потомки и не вспомнятъ техъ, кто истлеетъ въ братскихъ могилахъ. . . Целуя и благословляя тебя, я простилась съ тобою. Когда тебя пошлютъ на подвигъ, не помни моихъ слезъ, помни только мои благословенія. . . Да хранитъ тебя Богъ, мой дорогой, светлый и любимый. . . Еще одно: враги, — везде пишутъ это, — злы и дики,: но не поддавайся слепой мести. Не подымай руки на лежачаго и будь милостивъ къ темъ, кого изъ нихъ судьба отдастъ въ твои руки». . .

Это говоритъ русская мать. Шапки долой передъ ея трауромъ! Земной поклонъ ея великой и молчаливой скорби. Вас. Ив. Немировичъ-Данченко.(Изъ матеріаловъ войны 1914 -1915 гг.)

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Сергианство.

Многие считают, что Церковь должна владеть в том числе и политическими умениями. Но насколько приемлемы для христианской совести политические компромиссы с властью? Чтобы разобраться в этом вопросе, обратимся к эпохе совсем недавних, большевистских гонений на Церковь. Компромисс, на который пошел в отношениях с властями митрополит и будущий патриарх Сергий (Страгородский), стал причиной церковных разделений. Был ли этот компромисс оправдан? И в чем были правы или неправы оппоненты митрополита Сергия?

Многие считают, что Церковь должна владеть в том числе и политическими умениями. Но насколько приемлемы для христианской совести политические компромиссы с властью? Чтобы разобраться в этом вопросе, обратимся к эпохе совсем недавних, большевистских гонений на Церковь. Компромисс, на который пошел в отношениях с властями митрополит и будущий патриарх Сергий (Страгородский), стал причиной церковных разделений. Был ли этот компромисс оправдан? И в чем были правы или неправы оппоненты митрополита Сергия?

— Отец Александр, насколько эта тема сложна для исследователя

— Конечно, тема, касающаяся политики митрополита Сергия (Страгородского) в 1920-1930-е годы и реакции на эту политику в церковных кругах, весьма непростая. За годы, прошедшие с того времени, сложился целый ряд стереотипов, которые приходится преодолевать. Сформировалась целая традиция, которая рассматривала церковную жизнь 1920-30-х годов исключительно под углом лояльности-нелояльности советской власти: дескать, в Церкви многие не понимали важности произошедших перемен в государстве, и первым, кто смог в полной мере эту важность осознать, был митрополит (впоследствии Патриарх) Сергий. Но митрополита Сергия многие не поняли, поскольку были, во-первых, «контрреволюционерами», во-вторых, «честолюбцами». В результате произошел ряд «правых расколов».

Такой взгляд стал пересматриваться в конце восьмидесятых — начале девяностых годов, как только прекратилось давление со стороны государства. Окончательно же вопрос решился в контексте канонизации Собора новомучеников и исповедников Российских.

Надо было решить, как относиться к тем, кто пострадал за Христа, будучи в отделении от митрополита Сергия? Считать их раскольниками, или отход от митрополита Сергия — это не раскол, а нечто другое? Ведь среди не принявших декларацию митрополита Сергия были выдающиеся иерархи. Самый выдающийся — митрополит Казанский Кирилл (Смирнов) — первый кандидат в Патриаршие Местоблюстители по завещанию Патриарха Тихона, получивший подавляющее большинство голосов на тайных выборах Патриарха в 1926 году.

Сначала на уровне Синодальной комиссии по канонизации, а потом и на уровне Архиерейского Собора был утвержден общий принцип: если отделение происходило не по корыстным причинам, а по мотивам исповеднического стояния за Истину, то отделявшихся от митрополита Сергия считать раскольниками нельзя. Тем более что, отделяясь от митрополита Сергия, они не отделялись от митрополита Петра (Полянского), который, собственно, и был тогда главой Русской Церкви — Патриаршим Местоблюстителем, хотя и находился в заключении (митрополит Сергий был лишь заместителем митрополита Петра). И в результате в августе 2000 года был канонизирован целый сонм новомучеников и исповедников Российских, и среди них почти все видные представители «правой» церковной оппозиции. Раскольников же Церковь, как известно, не канонизирует.

1. Митрополит Казанский Кирилл (Смирнов). (1863-1937 гг.) 2. Митрополит Ярославский Агафангел (Преображенский). (1854-1928) 3. Митрополит Крутицкий Петр (Полянский). (1862-1937) В нормальных условиях должность местоблюстителя Патриаршего престола должна была быть выборной. Согласно определению Поместного собора 1917-1918 годов, в случае освобождения Патриаршего престола Священный синод должен был избрать местоблюстителя, главной обязанностью которого было созвать в трехмесячный срок Собор для выборов нового Патриарха. Однако уже в январе 1918 года стало понятно, что, скорее всего, осуществить такие выборы не удастся. Тогда Поместный собор наделил Патриарха Тихона чрезвычайным правом самолично указать своих возможных заместителей. На Рождество 1924/25 года Патриарх Тихон составил завещание, в котором на случай своей смерти назначил трех кандидатов в местоблюстители. Первым кандидатом был указан митрополит Казанский Кирилл (Смирнов), вторым — митрополит Ярославский Агафангел (Преображенский) и третьим — митрополит Крутицкий Петр (Полянский). Патриарх Тихон скончался 7 апреля 1925 года. Митрополиты Кирилл и Агафангел в это время были в ссылках. (В 1933 году митр. Кирилл был ненадолго освобожден, менее чем через год снова арестован и выслан, а в 1937 году — расстрелян. Митрополит Агафангел освободился в 1926 году, когда церковное управление уже взял на себя митр. Сергий (Страгородский).) В результате патриаршим местоблюстителем в апреле 1925 года стал митрополит Петр, но в декабре того же года он был арестован и сослан на три года сначала в Тобольский округ (село Абалак на берегу реки Иртыш), а затем на Крайний Север, в тундру, в поселок Хэ (в устье реки Оби). Затем срок ссылки не раз продлялся, условия заключения становились все суровее, и в 1937 году митр. Петр был расстрелян. Митрополит Сергий (Страгородский) был заместителем митрополита Петра и принял дела после его ареста. |

|

| Идейным вдохновителем борьбы с Церковью был Л.Д. Троцкий. Его тезис: разложить Церковь изнутри, спровоцировать разделения и тогда уже по частям ее ликвидировать, - проводил в жизнь 6-й отдел ГПУ (на фото). |

— В своей книге вы скорее исследуете позицию иерархов, представлявших «правую» оппозицию, а не мотивы, которые подвигли митрополита Сергия на компромисс с властями...

— Оценивать действия митрополита Сергия гораздо сложнее, чем действия церковной оппозиции. Мотивы «правой» оппозиции понять не трудно. Эти иерархи исходили из того, что не люди, пусть даже облеченные высокими иерархическими полномочиями, спасают Церковь, а Сам Христос. Люди же для того, чтобы Христос спас Церковь, должны в первую очередь хранить Ему верность, как бы ни складывались внешние обстоятельства. Надо думать не столько о политических последствиях своих действий, а о том, насколько эти действия соответствуют Истине Христовой. То есть главное — стоять в Истине. А дальше уже — как Богу будет угодно. Если Господь примет это стояние — Он найдет пути сохранить Свою Церковь.

Понять митрополита Сергия гораздо сложнее. Это масштабная и неоднозначная фигура (я здесь называю его митрополитом, а не Патриархом не для того, чтобы как-то его принизить, а потому, что именно митрополитом в 1920-30-е годы он и был). Митрополит Сергий считал, что нужно искать пути выхода из ситуации, которая казалась тупиковой. В близком кругу он говорил: «Мое отношение к советской власти основано на маневрировании». Он считал, что в ситуации, когда власть не скрывает своей конечной цели — уничтожить всякую религию вообще, — надо искать пути организованного отступления, чтобы сохранить хотя бы какую-то жизнеспособную часть Церкви. А ради этой цели можно имитировать даже и сотрудничество с безбожной властью. Конечно, многих это ввело в соблазн.

— А он видел какой-то предел такого маневрирования, за который нельзя переступать?

— Конечно, видел. Сложность для исследователя, однако, состоит в том, что митрополиту Сергию приходилось скрывать свою подлинную позицию не только от власти, но порой даже от людей, которые его окружали. Проще всего для историка говорить о его внешних действиях, например, о печально известной декларации 1927 года — вынести ей оценку с позиций сегодняшнего дня несложно. Но понять, что стояло за такого рода действиями митрополита Сергия, гораздо труднее. В каком-то смысле, он — самая большая загадка новейшей церковной истории.

В моей работе митрополит Сергий постоянно упоминается, почти на каждой странице, но все-таки книга не про него. Она про трех выдающихся святителей — тех, кого сам святой Патриарх Тихон рассматривал как наиболее достойных своих преемников. Он указал трех кандидатов: митрополитов Кирилла Казанского, Агафангела Ярославского и Петра Крутицкого. Им он доверял больше всех. Очень важно в полной мере восстановить их церковную позицию, собрать и проанализировать все возможные документы, которые характеризуют их действия, настроения, круг общения.

— С точки зрения церковно-административной святые митрополиты Кирилл, Агафангел и Петр, которые не пошли на сотрудничество с властями, потерпели поражение. Так или иначе, административно современная Русская Православная Церковь наследует митрополиту Сергию. В связи с чем возникает несколько вопросов. Первый: в чем неправы непримиримые представители Зарубежной Церкви, которые считают, что Декларация митрополита Сергия — это отпадение от Христа всей возглавляемой им Церкви?

— Как это ни парадоксально, можно сказать, что крайние критики митрополита (Патриарха) Сергия неправы в том же, в чем и его крайние почитатели. А именно и те, и другие смешивают оценку его политики с вопросом о благодатности возглавляемой им Церкви. Первые резко критикуют церковно-политическую деятельность митрополита Сергия (а ее есть за что критиковать) и делают на основе этой критики вывод (ложный) о безблагодатности Московской Патриархии. Вторые — исходя из уверенности, что Русская Православная Церковь благодатна (а в этом, естественно, и у нас сомнений нет), приходят к тому, что никакой критический подход при оценке деятельности митрополита Сергия в принципе не допустим.

Надо сказать, что подобное заблуждение в истории Церкви не ново. Еще в первые века были движения, которые объявляли, что сомнительные с точки зрения христианской нравственности поступки иерархов автоматически делают безблагодатными и их священнодействия. Примерно на таких позициях в третьем веке стояли раскольники новациане, а в четвертом — донатисты.

— Эти древние расколы были спровоцированы гонениями?

— Да, эти расколы также появились во времена гонений и также на почве обвинения епископов в том, что они себя недостойно повели — отдали гонителям священные книги, пошли на чрезмерный компромисс. За это их донатисты объявили безблагодатными. Ответ на это заблуждение Церковью был дан еще в те века: нельзя смешивать оценку действий того или иного иерарха (если он не проповедует ересь), с вопросом о благодатности священнодействий, им совершаемых. Для XX века это означает: нельзя переносить оценку декларации 1927 года — негативную, несомненно — на решение вопроса, благодатен или безблагодатен Патриарх Сергий как Первоиерарх. Это совершенно разные вопросы. В тысячелетней истории Русской Церкви наряду с великим явлением святости было немало и неприятных моментов. Всем, наверное, известна фигура архиепископа Феофана (Прокоповича) — архиерея петровского времени. Человек выдающегося ума и организаторских способностей, он, в то же время, печально прославился тем, что во времена Анны Иоанновны расправлялся со своими оппонентами в Церкви посредством политических доносов — и таким образом почти всех их извел. Нравственная оценка подобного рода действий очевидна. Однако наша русская иерархия — наследница тех, кого ставил архиепископ Феофан, и никому не приходит в голову на этом основании объявить ее безблагодатной.

|

| Часто священников арестовывали за выполнение прямых обязанностей: служение Литургии, исповедь, крестины, отпевание, общение с прихожанами. Новомученик прот. Николай Виноградов, дед одного из корреспондентов "НС", был расстрелян в 1937 году за организацию крестного хода. На илл.: Иван Владимиров. Революционные акварели. 1919 г. |

— Хотелось бы поговорить о сути компромисса, на который пошел митрополит Сергий. Как я понимаю, он был в том, что церковное управление, фактически, подчинялось контролю со стороны ОГПУ. Но ведь в тексте Декларации митрополита Сергия не указан порядок подчинения церковных решений предписаниям с Лубянки. Самое главное, что смущало иерархов и церковный народ — это та часть декларации, где сказано «ваши радости — это наши радости»... Но ведь эту фразу можно трактовать по-разному. Что плохого в обычной гражданской лояльности к власти?

— Конечно, ни в самой Декларации, ни в изданных вслед за ней официальных документах нигде о подчинении церковно-административной деятельности контролю ОГПУ не говорилось. Этот контроль осуществлялся негласно. Однако Декларация 1927 года была составлена в весьма двусмысленных выражениях. Можно было понимать ее просто как демонстрацию гражданской лояльности: советская власть существует уже десять лет, никаких реальных альтернатив ей нет, поэтому верующие не могут не подчиняться ее законам, если эти законы не требуют отречения от веры (а формально свободу совести в СССР никто никогда не отменял). И многие говорили (да и сейчас еще говорят): ничего нового в политике митрополита Сергия нет, еще в годы гражданской войны Патриарх Тихон призвал к гражданской лояльности советской власти, митрополит Сергий лишь следовал по его пути. Та пререкаемая фраза, которую вы привели, в оригинале звучит несколько по-другому: «Мы хотим быть православными, и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой — наши радости и успехи, а неудачи — наши неудачи». Эту фразу можно толковать как говорящую о естественном для Церкви патриотизме. И такое толкование было бы вполне приемлемым для церковного сознания. Однако дальше в декларации шли слова: «Всякий удар, направленный в Союз — будь то война, бойкот, какое-нибудь общественное бедствие или просто убийство из-за угла, подобное Варшавскому, сознается нами как удар, направленный в нас». Здесь уже идут примеры тех радостей и неудач, которым предлагается сочувствовать. И в качестве одного из примеров приводится Варшавское убийство. Сейчас многим непонятно, о каком убийстве речь, и на эти слова как-то не обращают внимания — а зря. Варшавское убийство — это убийство летом 1927 года советского полпреда в Польше Войкова. Этот Войков — один из организаторов убийства царской семьи в 1918 году. Именно за это злодеяние ему и отомстил русский монархист Борис Коверда. Конечно, Церковь не может благословлять террористическую деятельность, против кого бы она ни была направлена. Однако требование оценивать акт возмездия цареубийце как удар, направленный в Церковь, — явное насилие над церковным сознанием. Здесь не остается и тени того, чему были привержены и Патриарх Тихон, и митрополит Петр, и сам митрополит Сергий в начале своего заместительства, а именно — церковной аполитичности. Да, Патриарх Тихон заявлял, что Церковь лояльна власти, «я отныне советской власти не враг» — писал он в 1923 году. Но при этом он не говорил, что он «советской власти друг». В том же году он писал: «Российская Православная Церковь аполитична и не желает отныне быть ни “белой”, ни “красной”». Особенно важно последнее уточнение. Оно означало, что Церковь при всей своей лояльности не станет инструментом политической борьбы, и политические враги большевистской власти вовсе не являются автоматически врагами Церкви. Между тем из декларации митрополита Сергия именно такое отождествление и вытекало.

|

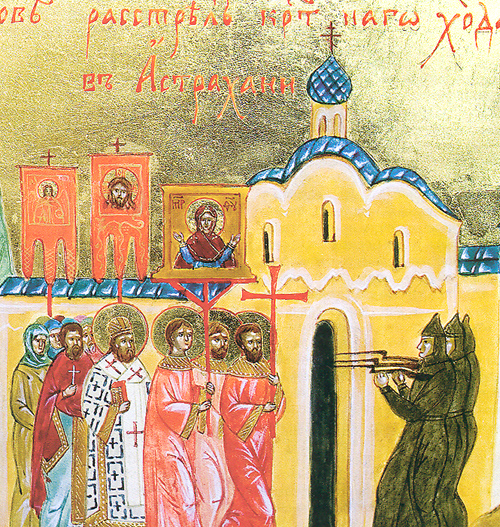

| Клеймо с иконы "Собор новомучеников и исповедников Российских". Расстрел крестного хода в Астрахани. 1919 г. Крестные ходы в знак протеста против гонений на Церковь проводились во многих городах в 1919-1919 гг. |

Власть требовала от Патриарха Тихона, например, обрушиться с прещениями на эмигрантскую «церковную контрреволюцию», то есть на Зарубежную Церковь. Патриарх Тихон шел на определенные уступки: упразднил, например, в 1922 году зарубежное Высшее церковное управление за его чрезмерное увлечение политикой (антисоветской, в данном случае). Но от Патриарха требовали большего: анафематствовать зарубежных иерархов во главе с митрополитом Антонием (Храповицким). Патриарх Тихон этого делать не стал, он не пошел даже на то, чтобы формально уволить митрополита Антония с Киевской кафедры, хотя тот давно уже в Киеве не был. Митрополит Петр, возглавивший после Патриарха Тихона Русскую Церковь, точно также не предпринял никаких реальных шагов против зарубежных иерархов. Он тоже не стал увольнять митрополита Антония, и во многом именно за это его арестовали в декабре 1925 года.

И митрополит Сергий, после того как стал Заместителем Местоблюстителя, сначала уклонялся от исполнения политических требований власти. Замечателен в этом смысле проект его декларации 1926 года. Он там пишет: «Обещая полную лояльность, обязательную для всех граждан Союза, мы, представители церковной иерархии, не может взять на себя каких-либо обязательств или доказательств нашей лояльности. Не можем взять на себя, например, наблюдение за политическим настроением наших единоверцев, хотя это наблюдение и ограничивалось бы тем, что за благонадежность одних мы ручаемся, а других будем лишать такого ручательства. Для этой цели у Советской власти есть орган более подходящий и средства более действенные. Тем паче не можем мы взять на себя функции экзекуторские и применять церковные кары для отмщения». Другими словами: боритесь со своими политическими противниками сами, при помощи своего ОГПУ, а Церковь в это не вмешивайте. Вот позиция священноначалия Русской Церкви до 1927 года. А после 1927 года эта позиция меняется. Архиереев, неугодных власти, начинают перемещать и увольнять с кафедр, и все это делается при помощи законного священноначалия.

— Распространенный аргумент в защиту митрополита Сергия такой: он сохранил внешнюю структуру Церкви — храмы, приходы, возможность легально служить. Те же, кто ушел в катакомбы, до наших дней просто не дошли. Много раз я слышала: «Мы с тобой вообще бы не знали, что существует Церковь, если бы не компромисс митрополита Сергия».

— Как устроил бы тогда Господь судьбу Своей Церкви в России, нам знать не дано. Рассуждая по-человечески, можно сказать, что все бы все равно в катакомбы не ушли и от компромисса бы не удержались. У митрополита Сергия был выбор, по какому пути идти лично ему — по пути поиска соглашения с властью, или по тому пути, по которому пошел его предшественник митрополит Петр. Этот путь, несомненно, привел бы его туда же, куда и митрополита Петра: ссылки, одиночные камеры, и, в конце концов, расстрел. Но это был личный выбор митрополита Сергия. С точки же зрения того, по какому пути пошло бы оставшееся в итоге в наличии руководство Русской Церкви, особых альтернатив в 1927 году не было.

Если бы митрополит Сергий выбрал путь бескомпромиссный, власть нашла бы другого иерарха, который бы принял ее условия. ОГПУ усиленно искало такого иерарха, вело переговоры сначала с одним, потом с другим, с третьим — в том числе и с митрополитом Кириллом, и с митрополитом Агафангелом. Им всем предлагались эти условия: подчинение внутренней церковной жизни тайному контролю со стороны безбожной власти в обмен на легализацию церковного управления. Был, например, тогда такой архиерей, как митрополит Тверской Серафим (Александров). Он как минимум с 1922 года был секретным агентом ГПУ — сейчас уже опубликованы его донесения. В конце концов, дошла бы очередь и до него, он бы согласился.

— Зачем же были нужны такие переговоры? Получается, власть не осмеливалась просто ликвидировать Церковь?

— Не то чтобы не осмеливалась — не могла. Дело в том, что в 1927 году Русская Церковь была еще достаточна сильна. Десятки тысяч приходов, священников, около двухсот епископов. Малоизвестный, но удивительный факт: в те годы церковные праздники еще признавались советской властью. Двунадесятые праздники были выходными! Это показатель неспособности богоборческой власти одолеть Церковь, невозможности для нее взять и, как вы сказали, просто ликвидировать Церковь.

Задача власти была в том, чтобы ослабить Церковь, разложить ее изнутри, спровоцировать в ней разделения, внутренние конфликты — и тогда уже по частям ее ликвидировать. Этот план был предложен еще в начале 1920-х годов Троцким. К 1927 году Троцкого уже не было в руководстве СССР, а идеи его были живы. Как могла власть спровоцировать нестроения внутри Церкви? Навязать священноначалию такую политику, которая вызовет отторжение широких масс.

— Если вернуться к фигурам епископов-оппонентов митр. Сергия, святых новомучеников Кирилла и Петра, священноисповедника Агафангела — получается, что с практической точки зрения святость проигрывает? Что может сказать по этому поводу историческая наука?

— Проигрывает с точки зрения материалистической, бездуховной. Действительно, в годы гонений в первую очередь жертвами становятся те, кто готов до конца идти за Христом, не оглядываясь на возможность договориться с гонителями. Но это не значит, что они проигрывают. Еще Тертуллиан, христианский апологет второго-третьего веков, сказал: кровь мучеников — семя христианства. Именно мученики в конечном итоге оказываются победителями.

|

| Клеймо иконы "Собор новомучеников и исповедников Российских". Мученическая кончина Андроника, архиеп. Пермского и Соликамского, и Гермогена, еп. Тобольского и Сибирского. Свщмч. Гермоген 16 июня 1918 г. был утоплен большевиками в реке Тобол, свщмч. Андроник 20 июня закопан живым в землю. |

Если попытаться выдать за историческую науку позитивистское учение, отвергающее Промысел Божий, тогда, конечно, говорить о победе мучеников не приходится: их убили, остались более «гибкие». Но с точки зрения церковной исторической науки, признающей действие Промысла, это не так. Да, в 1937-38 годах большевистская власть уничтожила большую часть преданных Церкви людей, практически всех священнослужителей за редкими исключениями. И казалось бы, программа воцарения безбожия в стране близка к завершению. Но что происходит дальше? Начинается Вторая мировая война, и уже по политическим причинам большевистское руководство во главе со Сталиным вынуждено пересмотреть свою церковную политику. Как это можно оценить? В ответ на великий подвиг мучеников, эту жертву, принесенную Русской Церковью в годы «Большого террора», Господь так направил ход истории, что гонения стихли и Церковь в России не исчезла.

Со священником Александром Мазыриным беседовала Юлия Данилова

06 / 09 / 2013

Автор: i-sobor. Дата публикации: . Категория: Мониторинг.

Сайт Покровского собора в Нью-Йорке (Православная Церковь в Америке) в день Успения публично отмежевался от «инквизиторских преследований» и «ксенофобии» России и Русской Православной Церкви. Текст заявления, комментарий священника из Нью-Йорка и контекст.

Сайт Покровского собора в Нью-Йорке (Православная Церковь в Америке) в день Успения публично отмежевался от «инквизиторских преследований» и «ксенофобии» России и Русской Православной Церкви. Текст заявления, комментарий священника из Нью-Йорка и контекст.

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Церковь и мир.

Служба Безопасности Мазари закрыла монастырь Святой Екатерины на Синае, одну из самых легендарных достопримечательностей Всемирного наследия и оплота Православия на Ближнем Востоке.

Служба Безопасности Мазари закрыла монастырь Святой Екатерины на Синае, одну из самых легендарных достопримечательностей Всемирного наследия и оплота Православия на Ближнем Востоке.

"Это уже третий раз, когда мы закрыты с начала 1960-х годов до начала израильской оккупации. И даже во время оккупации мы оставались открытыми, - сказал отец Паоло (член Священного Собора монастыря, который служит в монастыре Святой Екатерины с 1972 года) в понедельник 2 сентября. - После нападений на церкви по всей стране в течение последних двух месяцев мы получили приказ от властей закрыть монастырь, по соображениям безопасности. Несмотря на то, что мы уделяем больше времени для молитвы и послушаний, наши священники не могут выжить без большого количества посетителей. Так как мы страдаем от крупного финансового кризиса, то не можем покрыть расходы монастыря и десятки семей, которые мы постоянно поддерживаем".

В монастыре Святой Екатерины работают 400 рабочих в оливковых рощах, на виноградниках, пасеках и нескольких объектах обработки, включая пресс для выработки оливкового масла. По состоянию на начало сентября, резервы монастыря сократились до минимума, едва хватает, чтобы покрыть два месяца расходов.

"Мы уважаем египетское правительство, и мы и дальше будем закрывать монастырь, если они требуют этого, - сказал Паоло, - но нам придется резко сократить зарплаты и другие расходы. Мы опечалены тем, что потеряли те доходы, которые делили с бедуинской общиной».

Между тем, органы государственной власти не продвинулись, чтобы помочь спасти положение, несмотря на доходы в количестве миллионов долларов, поступающие от сотен тысяч туристов, посетивших монастырь Св. Екатерины в течение последних двух десятилетий.

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: РПЦЗ.

Богословское эссе «Илия Фесвитянин», вероятно, написано в 1928, после выхода в свет «Декларации» (от 29.07.1927) митр. Сергия (Страгородского). Впервые опубликовано составителем в: Русский пастырь: Православный пастырский журнал воспитанников Свято-Троицкой духовной семинарии. Сан-Франциско. 1993. № I (15). С.5-17; № II (16). С.76-96. Там же, в предисловии к публикации, обоснована предполагаемая датировка текста. Библейская сюжетная канва работы — столкновение пророка с жрецами-идолопоклонниками — очевидно отсылает читателя к актуальным церковно-общественным событиям 1927-1928 гг.

Богословское эссе «Илия Фесвитянин», вероятно, написано в 1928, после выхода в свет «Декларации» (от 29.07.1927) митр. Сергия (Страгородского). Впервые опубликовано составителем в: Русский пастырь: Православный пастырский журнал воспитанников Свято-Троицкой духовной семинарии. Сан-Франциско. 1993. № I (15). С.5-17; № II (16). С.76-96. Там же, в предисловии к публикации, обоснована предполагаемая датировка текста. Библейская сюжетная канва работы — столкновение пророка с жрецами-идолопоклонниками — очевидно отсылает читателя к актуальным церковно-общественным событиям 1927-1928 гг.

В нашей душе живет слепое преклонение перед новым, перед современным. Воспитанные на ложной, фантастической идеологии прогресса, мы неизбежно представляем себе историю как восходящий путь, как цепь достижений, влекущих нас все выше и выше, возникающих над прошлым, которое кажется нам убогим, бессодержательным, жалким. Сравнивая себя с предшествующими поколениями, мы представляем себя обычно если не более мудрыми, чем они, то во всяком случае несомненно более внутренне содержательными, одаренными, духовно свободными. Наши запросы, наши стремления кажутся нам титаническими. В своем духовном мире, думаем мы, открыли мы те пути к освобождению, которых вовсе не ведали наши предки.

В этом слепом самопревозношении утверждают нас особенно философия, литература и искусство. Всматриваясь в созданные ими образы, вдумываясь в выдвинутые ими проблемы, мы приходим к убеждению, что и образы эти, и проблемы совсем новые, неслыханные по своей глубине, по силе заложенных в них дерзаний. Древность, предшествующие поколения — говорим мы — не знали ничего подобного.

Но, несомненно, это утверждение — только горделивый предрассудок. Прошлое, миры иных эпох, иных культур закрыты от нас. Нам никогда не понять их своеобразия, сокровенной тайны их души, и потому с большой оскорбительной, а подчас и святотатственной легкостью судим мы о них по себе, упрощаем, принижаем, приспособляем к своим шаблонам все, что кажется нам непонятным и что таит в себе глубины, превосходящие нашу проницательность и недоступные нашему разумению.

Но чем пристальнее, чем любовнее всматриваешься в эту седую древность, в эти священные и святые тени прошлого, тем яснее становится для внутреннего взора, как безмерно богато оно, это прошлое, несравнимо своеобразно, как поверхностно и пошло это желание принизить его в угоду настоящему, представить его только ступенью для будущего. Образы прошлого, искания прошлого — искания жизни подлинно дерзновенны, величественны, прекрасны, и только наша духовная незрячесть, а порою и невежество побуждают нас говорить о широте наших горизонтов, о глубине наших сомнений, о силе и смелости наших дерзаний.

Если это можно утверждать относительно самых разнообразных миров, культур и эпох, то совершенно особенной силой и совершенно исключительным правом надо утверждать это о мире Библии. Если бы мы умели только читать Библию, как померкли бы сразу перед ее светом зарницы наших откровений, как опустились бы в цене и наше богоискательство и наше богоборчество. Современные богоискатели, даже ученые-психологи, пытающиеся в многотомных научных исследованиях о религиозном опыте вскрыть тайну встречи человеческой души с Бесконечным, — они собирают плоды, свои открытия, на убогих пажитях свидетельств наших современников, большей частью религиозно бездарных и духовно не окрыленных. Джемс заполняет целые страницы своего основополагающего в вопросе о религиозном опыте труда — «Многообразие религиозного опыта» — выписками из дневников, исповедей и писем современников. Конечно, может быть, нужно и это. Но как бездонно углубилось бы содержание этих научных исследований, как бесконечно возросла бы их внутренняя ценность, если бы они были построены не на основании случайного, малоценного религиозного материала, а на основании проницательного анализа подлинно классических памятников религиозной жизни, и в первую очередь, конечно, Библии. Надо только найти утерянный ключ к пониманию подлинного духа библейских образов, надо освободиться от давящего гнета школьных шаблонов и попытаться понять эти образы не в их эпической статике, связанной с определенным историческим моментом, а в их внутренней творческой динамике, живой во все времена и эпохи.

При свете, вынесенном из глубинных недр Библии, многие дерзания современного богоборчества покажутся наивными, недоросшими до горних пределов, и не только образы Ницше, ибсеновский Бранд, но даже жуткие загадки Достоевского станут менее давяще грандиозными.

На этих страницах мне хочется воскресить, в меру моих сил и моего разумения, образ Илии Фесвитянина — пророка, образ, исполненный сверхчеловеческой мощи и вместе необъятной привлекательности, столь близкий нам по тайне своих устремлений и своего богоборчества и столь далекий от нас в огненной силе своего богопознания. Еще на школьной скамье мы все познакомились с этим образом, но тогда его превратили для нас в лубок, религиозно бессодержательный и поэтически бездарный.

Теперь нам надо совершенно изгладить из памяти этот старый, выцветший в нашем сознании штамп и попытаться проникнуть в подлинный смысл захватывающе величественного библейского лика.

Илия Фесвитянин — это один из вечных спутников человечества, один из тех, чьи неумирающие тени реют над потоком истории и влекут к себе человеческий дух. Разные народы в разные эпохи устремляли свои взоры на его лик, свидетельствуя о тайне, которую они провидят в строгих чертах.

Илия, несомненно, величайший пророк Ветхого Завета. Но этого мало. Ветхозаветный иудей связывал с образом Илии самые свои драгоценные чаяния, чаяния Мессии: пришествие Мессии, по преданию, должно было предвариться новым явлением Илии. В Новом Завете пророк Илия занимает совсем особое место: с ним связано имя Пророка-Предтечи. Иоанн проповедовал в духе и силе Илии. Накануне входа Иисуса в Иерусалим и величайших событий, последовавших за этим входом, Илия на Фаворе являлся во славе, и Сын Человеческий беседовал с ним о грядущем, и, когда спускались с горы Фаворской, Иисус с учениками снова говорил о нем же, об Илии, об его пришествии.

Средневековье связывало с Илией драгоценную для себя тайну своего сокровенного искусства — алхимии.

У арабов-магометан существует предание о каком-то духе — страннике, являющемся в роковые миги истории и вновь исчезающем. И сказание об этом духе опять-таки связывают с Илией.

С ним же срастаются эсхатологические, апокалипсические предчувствия человечества. Илия как-то снова явит себя миру в последние времена. И каждый раз, когда в человечестве пробуждалась эсхатологическая тревога, — а это мы наблюдаем многократно на протяжении истории — каждый раз образ пророка Илии становится ближе и понятнее для человека.

Итак, не только тогда, когда там, на далеком небосклоне, перекатываются громовые раскаты и сверкает молния, но и когда в недрах нашего исторического существования разражаются бури, огненная тень Илии приближается к нам и между нами и ею вырастает трепетная связь.

Илия-пророк представляется взору человечества как вечный странник. Он, как огненный метеор, вспыхивает пожаром в тревожные миги человеческого бытия, неведомо откуда появляется и неведомо куда исчезает.

Конечно, таким он рисуется взору исторического человечества, потому что так изображает его Библия.

Внезапно появляется Илия на страницах библейского рассказа. Библия ничего не говорит нам ни о его родителях, ни о рождении, ни о возрастании духовном, даже ничего не говорит о том, как и когда он ощутил в себе высокое призвание, божественный дар пророчества.

В Третьей Книге Царств в 17 главе мы читаем:

И сказал Илия (пророк) Фесвитянин, из жителей Галаадских, Ахаву: «Жив Господь, Бог Израилев, пред Которым я стою! В эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову.

Это первое свидетельство Библии об Илии. Так встает он сразу перед нами во весь рост в своем грозном величии, внезапном и страшном, как гроза Божественного гнева.

Так же внезапно появлялся он каждый раз и перед своими единоплеменниками и современниками со своими пророчествами и предречениями, с глаголом Божиим в своих устах. Появлялся там, где его меньше всего ждали, ошеломлял одним своим явлением, одним своим видом прежде всяких слов и внезапно исчезал, уходил в далекие пустыни, в уединенье, где долгие годы проводил одинокий, неведомый никому, наедине со своим Богом, и тогда бесполезно было его искать, хотя бы в поисках участвовали и тысячи верных царских слуг, как это бывало.

Пораженные этой внезапностью его явлений, современники считали, что пророк Божий непосредственно в Божественной деснице, что Дух Божий, как на крыльях ветра, переносит его по просторам земли, из пустынь несет в горы, из гор в долины, берет его из уединенного безлюдья и ставит пред лицом царей и сильных мира.

Царедворец Авдий, посланец царя Ахава, встречает Илию, и пророк велит ему идти к своему повелителю и возвестить, что он — Илия — здесь.

Но Авдий трепещет, боится оказаться лжецом, потому что, как и все, он весь под впечатлением таинственной внезапности пророческих явлений и исчезновений. «Ты теперь говоришь, — говорит Авдий Илии, — ты теперь говоришь: “пойди, скажи господину твоему: Илия здесь”. Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя, не знаю куда; и если я пойду уведомить Ахава и он не найдет тебя, то он убьет меня; а раб твой богобоязнен от юности своей» (3 Цар.18:11-12).

И так же неожиданно, таинственно, как появляется он в библейском рассказе перед нами и перед своими современниками, так же еще более таинственно уходит он из жизни, уносимый на огненной колеснице огненными конями в неведомые Божественные высшие сферы бытия, и тщетно не один день ищут остатков его земной жизни по горам, ущельям, пустыням...

Ничего не говоря о рождении Илии, о его родителях. Библия, однако, говорит о его родине — он из жителей Галаадских. Галаад — это пустыня, окаймляющая Иудею, населенная кочующими, еще не осевшими племенами.

Значит, дух Скитальца Вечности воплотился в теле кочевника в стране кочевий.

И, по-видимому, Илия был сыном своего племени, носил в себе эту стихию кочевья, на которую излился в нем «громокипящий кубок» пророческого вдохновения.

Самая наружность Илии, совершенно необычная, обличала в нем не только пророка, аскета, пустынника, бросающего вызов всякой роскоши, всякой условности и даже всякому быту, но и говорила о стране, из которой он вышел, об особых нравах ее жителей.

Илию легко было узнать по его внешнему виду, по особенным, характерным только для него одного признакам.

В Библии рассказывается, как к царю Охозии явились его слуги и возвестили ему о встрече ими человека, устрашившего их грозными предведениями.

Царь Охозия спросил: «Каков видом тот человек, который вышел навстречу вам и говорил вам слова сии?» Они сказали ему: «Человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим». И сказал он: «Это Илия Фесвитянин» (4 Цар.1:7-8).

К этому краткому, но выразительному описанию — «человек весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим» — надо прибавить один только не менее характерный признак: милоть, козья шкура, — с нею, по-видимому, Илия не расставался, она была орудием чуда в его руках, заветным даром, оставленным им преемнику Елисею.

Не только во внешнем облике сквозила в Илии натура жителя Галаада — кочевника. Иногда она видимо пробуждалась в нем стихийным действенным порывом. Мы увидим еще, как после своего единоборства и победы над идолопоклонством на Кармиле, после того как по его молитвенному призыву хлынули потоки дождя, пророк-чудотворец, точно окончив свою миссию, превращается в кочевника-бедуина и в потоках, хлещущих с неба, препоясав свои чресла, бежит перед колесницей царя Ахава как его скороход до самого Израиля. Так, говорят, и теперь еще путешественников поражают в тех местах эти бегуны-кочевники, соперничающие в скорости и выносливости с мчащимися конями, способные, как стрела, стремительно и стройно совершать много верст в быстром беге.

Таковы некоторые черты внешнего облика пророка.

Внутренний же облик открывается перед нами в своеобразной и могучей красоте, по мере того как событие за событием развертывается перед нами картина его жизни и его служения.

Только одно сразу бросается в глаза, и это — самое главное в Илии-пророке: Илия никогда не бывает один — он всегда со своим Богом. Говорить об Илии — это значит говорить о Боге. «Жив Господь, Бог Израилев, перед Которым я стою» — так всегда начинает Илия свое слово, свои пророчества, в этом — выражение его богосознания. «Жив Господь, Бог твой, перед Которым ты стоишь» — так обращаются к нему другие; в этом свидетельство их живого сознания, что он Божий, что он с Богом и Бог с ним.

Связь Илии с Богом особая, личная, интимная. Бога именует он своим: «Господи, Боже мой», — и другие чувствуют его право так говорить и свидетельствуют об этом праве. «Господь, Бог твой», — говорят они. Илия, однако, не созерцатель-мистик, весь погруженный в толщу сверхчувственных откровений и сладостных видений. Бог Илии — Живой Бог, как он о Нем говорит, это не Бог созерцания, а Бог действия. Он проявляет себя в потоке исторических событий, в больших и малых человеческих делах как огненный Судия, Бог Ревнитель.

И сам Илия точно весь из огня. «Услышь меня в огне», — молится он Богу. И в конце его жизни он исчезает, уносимый огненными конями на огненной колеснице.

Таков этот величайший пророк Библии. Таковы яркие черты, выступающие при первом пристальном взгляде, устремленном на его грозный, но вместе чарующий лик.

Илия начинает свое пророческое служение при царе Ахаве. Историк, смотрящий на мир не под углом религии, пожалуй, не согласится с той оценкой этого царя и его деятельности, какую мы находим в Библии. Он признает Ахава, пожалуй, недурным правителем, заботившимся о благе своего народа. Но у библейского историка своя оценка. Ни в жизни отдельного человека, ни в жизни эпох и народов не ценит он внешних достижений, обилие чувственных, осязаемых благ. С точки зрения невидимого, но подлинно Сущего, с точки зрения отношения души отдельного человека или целого народа к Вечному, Божественному рассматривает он события, и поэтому в Библии для Ахава, пытавшегося отторгнуть душу Израиля от Живого Единого Бога и обратить ее к служению идолу Ваалу, — в ней для него мы находим слова сурового и решительного осуждения.

«Делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа более всех, бывших прежде него, — читаем мы в Библии, — Он взял себе в жену Иезавель, дочь Ефваала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии. И сделал Ахав дубраву, и более всех царей Израильских, которые были прежде него. Ахав делал то, что раздражает Господа, Бога Израилева, (и погубил душу свою)».

За это же нечестие должен был Илия возвестить Ахаву грозное осуждение.

И сказал Илия (пророк), Фесвитянин, из жителей Галаадских, Ахаву: жив Господь, Бог Израилев, пред Которым я стою! в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову.

Нам трудно понять, осознать до конца, представить себе воочию неумолимо грозное значение пророческой вести.

Даже мы, живущие в бесконечных просторах России, знающие, сколько томительно-жуткого ужаса таится в слове «засуха», хранящем как будто бы в себе хруст высохшей от палящих лучей земли, даже мы не в силах представить себе сколько-нибудь ясно, что такое засуха там, в раскаленных песках и пустынях Палестины. Когда нет дождей, небо становится там медяное, и земля как высохшие сосцы женщины, и люди и звери в бессильном отчаянии, кусая от жажды языки, посылают проклятия Давшему жизнь и Обрекшему ее на безысходную муку. И вот это ни с чем не сравнимое бедствие вызвал Илия своим творческим словом над царем, над страной, над народом.

И вызвав, точно прогремев громом ужаса, ушел прочь в далекие пустыни, чтобы не видеть ни нечестия, ни бедствия и чтобы быть наедине со своим Живым, но карающим смертью Богом.

И было к нему слово Господне: пойди отсюда, и обратись на восток, и скройся у потока Хорафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам Я повелел кормить тебя там. И пошел он, и сделал по слову Господню; пошел и остался у потока Хорафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил.

Но скоро бедствие, вызванное огненным глаголом Илии, достигает и его самого в его уединении. Поток, из которого он пил, высыхает. Но Господь Сам заботится о Своем пророке. Он посылает его в пределы языческие, в Сарепту Сидонскую, к женщине-вдове: она должна его кормить и хранить его жизнь.

И Илия идет. Сначала нам кажется непонятным, как и почему он делает это. Он, неумолимый Илия, обрекший свой народ на мучительное наказание за идолопоклонство, он сам идет теперь в пределы языческие, спасаясь от голода. Нет ли здесь измены или, по крайней мере, уступки, вызванной слабостью?

Нет, конечно, это не слабость и не уступка. Это внутренняя терпимость, таящая в себе глубокий религиозный смысл.

Тот, кто знает Иегову, Единого, Истинного Бога, Бога-Ревнителя, тот не смеет даже помыслить о служении и поклонении иным богам, богам языческим. Всякий такой помысл есть для него страшное внутреннее падение, грозящее ему роковой гибелью.

Но тот, кто не знает Иеговы, тот, кто самым своим неведением обречен жить в мире темного многобожия, он, в этом своем поклонении многим, ощупью, быть может, ищет путей к Единому. То, что для иудея — идолопоклонство, то для живущего в пределах Сидонских еще просто язычество. И если один, как изменивший, как ниспавший, как не постигший тайны, должен быть подвергнут суровой каре, сожжен огнем Божественной ревности, то другой, как еще не доросший, непросветленный, быть может, должен быть просветлен и поднят к высотам подлинного Богопознания. Поэтому Илия, неумолимый и безжалостный к иудеям, милостив и снисходителен к женщине из Сарепты.

Он пошел к ней и по дороге встретил ее у врат города. Она собирала дрова. И он просил ее, чтобы она принесла ему пить и есть. Она сказала:

Жив Господь, Бог твой! У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в кадке и немного масла в кувшине; и вот, я наберу полена два дров, и пойду, приготовлю это для себя и для сына моего; съедим это, и умрем.

Но Илию не тронуло это скорбное признание. На себя он смотрел как на посланника Божия. Жертва для него от вдовы — жертва Богу. И он потребовал от нее жертвы полной, жертвы совершенной, потребовал, чтобы во имя того Бога, Которого она называла «твой Бог», она отдала последнее пропитание свое и сына. В награду совершенной вере он обещал чудо.

И сказал ей Илия: не бойся, пойди, сделай, что ты сказала; но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня, и принеси мне; а для себя и своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев: мука в кадке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю.

И она не усомнилась, она поверила словам этого человека, которого видела впервые, но в чьем дыхании веял на нее дух Божий. Она пошла и сделала так, как сказал ей Илия. И сбылось предреченное им чудо.

В бытность Илии у вдовы Сидонской еще одно событие совершилось там:

Заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илии: что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего. И сказал он ей: дай мне сына твоего. И взял его с рук ее, и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель.

Есть биографии, есть жизни, которые точно просятся на полотно или на стенные фресковые изображения, точно ждут своего художника: так они драматичны, живописны, картинны. Несомненно, такова жизнь Илии. Из художников прошлого, кажется, только один Микеланджело в своих грандиозных сверхчеловеческих образах мог бы запечатлеть судьбу пророка. И если бы он создавал ряд изображений, на одном он, конечно, нарисовал бы Илию несущим на руках мертвого юношу со взором, в котором застыл вопрос, обращенный к Вечности.

В самом деле, что мог думать тогда Илия? Разве не считал он себя Божиим посланником и разве не по глаголу Божию пришел он сюда, к этой женщине? Почему же его приход точно принес с собою такое тягостное бедствие ей, породил в сердце этой язычницы не преклонение перед Божеством, но плохо скрываемую хулу?

Вся жизнь Илии — это сплошное чудо, ряд чудес, ниспосланных для него по его молитве. Каждый раз, когда в душе его поднимались вопросы к Бесконечному, он бестрепетно лицом к лицу обращался туда к своему Богу, и молил, и ждал ответа. И хотя молитва его обычно была похожа на требование, на вызов, бросаемый Ветхому днями, он получал ответ, и этот ответ был — чудо.

Так и теперь.

И воззвал к Господу, и сказал: Господи, Боже мой! неужели Ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?

Вот молитва — вызов Илии Фесвитянина. Он знал, что он избранник Божий. Он смеет так молиться.

У Леонида Андреева в «Повести об отце Василии Фивейском» есть место, где священник бессильно пытается дерзнуть воскресить молитвой умершего.

Как это слабо, как бледно перед глубиной и мощью дерзания библейского прообраза.

Русский писатель, сначала богоборец, а потом богочтец, заканчивающий свою жизнь послушником в монастыре, Константин Леонтьев — монах Климент рассказывает в одном из своих писем о молитве в час его обращения от неверия к вере.

Когда он лежал в комнате с занавешенными окнами (от внутреннего ужаса он боялся дневного света), когда он изнемогал от смертельной болезни, взоры его упали на икону Богоматери, и в душе этого неверующего доселе эстета-богоборца мысль о том, что отвратительно умереть такой безобразной смертью, что ему рано умирать, что он не может умереть, так как не совершил того, что мог совершить в меру своих сил и таланта, — эта мысль соединилась в его душе с непонятной уверенностью, что вот Она, эта женщина, изображенная на иконе, держит сейчас в Своих руках трепещущие, готовые порваться нити бытия. Она может возжечь в нем снова угасающий пламень его жизни.

С поднятыми кверху и сжатыми в кулаки руками обратился он к Ней с молитвой, похожей на бунт. «Рано, рано мне умирать», — говорит он и обещает, если выздоровеет, отречься от своей исполненной сладострастия жизни, постричься в монахи и отдать Ей до конца все свои силы, всю свою душу, все свое существо.

И — он исцелен.

Это чудо, эти переживания близкого нам по духу человека, почти нашего современника, помогут нам хоть отчасти понять бесконечно более значительный внутренний смысл молитвы Илии, проникнуть в тайну его дерзания.

Молитва Илии была вопросом к Богу о том, правы ли Его судьбы, святы ли его суды, справедлив ли приговор. Она была своеобразной формой богоборчества, конечно не темного богоборчества неверия или маловерия, но святого богоборчества веры, тайна которого раскрыта в Библии. Ведь она говорит нам о ночной борьбе Иакова-Израиля с Богом; в этой борьбе была открыта тайна Завета.

За молитвой борьбы следует молитва смирения.

И, простершись над отроком трижды, он воззвал к Господу и сказал: Господи, Боже мой! Да возвратится душа отрока сего в него!

И разве опять не просится на картину, не ждет своего воплощения в красках эта полная захватывающей силы минута: живой, распростершийся над мертвым, припадающий к нему в ожидании неслыханного чуда, страшного явления Божественной силы.

И чудо совершилось.

И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илия: смотри, сын твой жив. И сказала та женщина Илии: теперь-то я узнала, что ты человек Божий и что слово Господне в устах твоих истинно.

Испытание, ниспосланное Богом Израилю через Илию, пришло к концу. После многих дней скорби и ужасов уже на третий год Илия получил новое приказание от Господа: «Пойди, и покажись Ахаву, и Я дам дождь на землю».

Засуха была еще в полном разгаре. Имя Илии, как виновника все еще длящегося неописуемого бедствия, должно было быть ненавистно для царя Ахава и многих его приближенных. И действительно, по словам Библии, не было ни одного народа и царства, куда бы ни посылал Ахав искать Илию, и когда ему говорили, что Илии нет, он брал клятву с того царства и с того народа, что не могли отыскать его.

Илия знал о гневе царя и о его распоряжениях. Когда он появился на путях к царскому дворцу нежданно, внезапно и грозно, он встретился с царедворцем Ахава — благочестивым Авдием — и сказал ему: «Пойди, скажи господину твоему: Илия здесь». И Авдий, изумленный и трепещущий, предупреждал его о грозящей опасности и вместе отказывался быть вестником о его пришествии перед царем, боясь, что, движимый духом Господним, Илия исчезнет так же внезапно, как появился, и он, Авдий, будет в ответе за ложь. Но Илия заявил о своей непреклонной воле увидеть царя. «Сказал Илия: жив Господь Саваоф, перед Которым я стою! Сегодня я покажусь ему. И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Илии».

И вот встретились они — царь Израиля и пророк Всевышнего. Для Ахава Илия был бунтовщик, непокорный противник его царственным велениям, возмутитель народа.

С гневом, хотя, быть может, и не без тайного трепета перед его непонятной силой, обратился Ахав к Илии. «Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: ты ли это, смущающий Израиля?» Как к подсудимому обратился Ахав к Илии, но Илия предстал перед ним как судья. Он готов был вступить с ним в единоборство, чтобы его, царя Израилева, гордящегося своею мощью, обвинить в его человеческом бессилии и покорить Царю царствующих — Господу.

Не Илия должен отвечать перед Ахавом, как нарушитель мира, но Ахав перед Илией, как непокорный божественной воле, как восставший против веления Вышнего.

«И сказал Илия: не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеления Господни и идете вслед Ваалам». И не только Ахава, но и весь народ Израильский, богоотступный, немощный, трусливый и двоедушный, вызывает Илия на единоборство. Он хочет явить народу бессилие его кумиров, слабость его всегда колеблющейся воли и могущество своего Бога и действенность Его велений.

Теперь, — говорит он Ахаву, — пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и четыреста пятьдесят пророков Вааловых, и четыреста пророков дубравных, питающихся от стола Иезавели.

И послал Ахав ко всем сынам Израилевым, и собрал всех пророков на гору Кармил.

И вот всему народу бросает Илия свой вызов. Он требует от народа твердой воли, целостного сердца, нераспавшейся, нераздробленной, нерастленной души. Он обращается к народу со своеобразным «все или ничего». Он, Илия, способен понять язычников, подобных женщине из Сарепты, не ведущих Иегову и до конца отдавших свое сердце многобожию, но с величайшим негодованием, презрением относится он к тем, кто всегда изменяет, как неверная женщина, и непрестанно колеблется между Истинным Богом и истуканами неверных.

И подошел Илия ко всему народу, и сказал: долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, то ему последуйте. И не отвечал народ ему ни слова.

Одинокий, окруженный с одной стороны жрецами, служителями кумиров, с другой — народом, тупым, равнодушным, колеблющимся и маловерным, Илия ощущает свою неразрывную связь с Богом, Живым и Чудотворящим, и отсюда в нем несокрушимая твердость и сознание непобедимого могущества. Он знает, что он, Илия Фесвитянин, из жителей Галаадских, нагой и безоружный, сильнее этого царя, окруженного полчищами рабов и воинов, этого множества жрецов, облаченных в великолепие и роскошь, этого народа, слепого, трепещущего перед лицом этих сил земных, этих тысяч. Илия готов бросить вызов Небу, потому что он знает, что Небо ему ответит. Там, где другие видят мертвый, безжизненный полог, ничего не ощущают, кроме действия слепых, беспомощных и жестоких стихий, там он, Илия, зрит Огнепалящий Лик Бога и Отца, Того, Кем живо его сердце, Того, с Кем непрестанно ведет он таинственную беседу в сокровенности своей души. Того, Кто вопрошает и дает ответ.

Илия предлагает испытание чудом.

Я один, — сказал Илия народу, — я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых четыреста пятьдесят человек (и четыреста пророков дубравных). Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца, и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают; а я приготовлю другого тельца, и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя бога вашего, а я призову имя Господа, Бога моего. Тот Бог, Который даст ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь народ и сказал: хорошо, пусть будет так.

На следующее утро настал день испытания. В жизни человечества есть роковые мгновения, роковые дни. В эти дни пламенная, твердая, не знающая колебаний вера одного противостоит холодной тупости и безразличию тысяч, вступает с ними в единоборство.

И она, вера, побеждает, побеждает вопреки здравому смыслу и всем его исчислениям, побеждает вопреки ожиданиям и видимому неравенству сил.

Так было там, на Кармиле.

Приблизительно мы можем попытаться нарисовать себе картину тех событий. Достаточно вспомнить хотя бы Савонаролу, его эпоху, вызов, брошенный им современникам, папе и всей иерархии.

Мы можем представить себе пеструю, шумную многотысячную толпу, собравшуюся на другой день после вызова Илии у подножия горы. Одни — пламенно фанатичные, готовые к борьбе, другие — трусливо верующие, но не доросшие в своей вере до чаяния чуда, третьи просто любопытные и безразличные.

Среди них толпы жрецов, облаченных в свои особенные одежды, полных тревоги, готовых отступить от испытания и не смеющих этого сделать.

И в стороне от всех такой не похожий ни на кого, такой единственный и такой одинокий, всегда со своим Богом — Илия, в своей козьей шкуре, обновленный, обросший волосами.

С утра уже началось испытание.

И взяли они, — говорит Библия о жрецах Вааловых, — взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: Ваале, услышь нас! Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали.

В полдень Илия стал смеяться над ними, и говорил: кричите громким голосом, ибо он бог; может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется.

И вслед за этой бесплодной и бессильной молитвой пришли непременные спутники всякого религиозного бессилия и бесплодия, всякой лжерелигии — исступление и неистовство.

И стали они кричать громким голосом, и кололи себя, по своему обыкновению, ножами и копьями, так что кровь лилась по ним.

Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха.

И тогда настала очередь Илии.

И сказал Илия Фесвитянин пророкам Вааловым: теперь отойдите, чтобы и я совершил мое жертвоприношение. Они отошли и умолкли. Тогда Илия сказал всему народу: подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему.

И вот перед лицом всего народа, любопытного и ждущего, Илия восстанавливает разрушенный жертвенник Господень. По числу двенадцати колен Израилевых кладет он двенадцать камней и окружает их рвом. И возложенную на камни жертву он поливает водой, и вода заполняет ров.

Так он сгущает атмосферу ожидания, нарочно затрудняет путь к чуду, уплотняет косную стихию невозможности, чтобы тем совершеннее была победа, тем несомненнее сверхъестественность последующих событий, тем ярче и очевиднее обнаружилась бы сила и мощь его Бога.

И потом в страшном предгрозовом молчании толпы встает он один на один перед своим Богом, перед Тем, Кого не знают, не видят они, стоящие вокруг, но Кого он знает и Кому он служит.

Одинокий пророк обращается к одинокому, оставленному, отверженному людьми Богу. Его молитва — опять вызов. Он молится об огне, и его молитва как огонь, и сам он пламенный, точно зажженный и возгоревшийся от небесного огня прежде, чем возгорелась приносимая им жертва.

Во время приношения вечерней жертвы, — рассказывает Библия, — подошел Илия пророк, (и воззвал на небо) и сказал: Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев! (Услышь меня, Господи, услышь меня ныне в огне!) Да познают в сей день (люди сии), что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает народ сей, что, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их (к Тебе).

И Небо не осталось безмолвным. Точно невидимые нити протянулись между сердцем человека-пророка, обратившегося на миг в пламенник молитвы, и бездонной глубиной огнепалящего свода.

И точно глянул оттуда, из этой глубины Таинственный Лик, и в безмолвии прозвучал голос чуда.

И ниспал огонь Господень, — рассказывает Библия, — и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог!

Но Илия — человек, человек своего времени, человек грозного Ветхого Завета. И Библия не скрывает перед нами его человеческой ограниченности, человеческой стихии, в нем живущей. Ведь он жил еще до благодати, до благовестил Евангелия, до явления миру Тихого Света в Том, Кто сказал о Себе, что Он пришел не губить, а спасать человеческие души.

В грозном лике пророка, рядом со святой божественной строгостью, суровостью проглядывают черты как будто бы и человеческой, может быть слишком человеческой, жестокости.

И сказал им Илия: схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их. И отвел их Илия к потоку Киссону, и заколол их там.

Но несмотря на то что Илия еще в Ветхом Завете, в царстве грозных карающих велений, жестокое дело, совершенное им, не остается без внутренних тягостных последствий для жизни его духа. У Илии будет своя трагедия, будут дни жуткой мучительной борьбы. Эту трагедию увидим мы в дальнейшем, но корни ее заложены именно здесь, в гневе Илии, в путях жестокой казни, на которые стал он там, на потоке Киссоне.

Страшное дело, совершенное Илией, — как бы последний удар громов, прозвучавших по слову пророка над отвернувшейся от Бога землей, над отвергнувшим Бога народом. С ним наступает и конец каре; смирившиеся, уверовавшие восприимут дар милости.

Раскаленная земля скоро дождется влаги, и смертоносное небо принесет жизнь.

И сам Илия, точно слившийся с этой общей атмосферой ожидания, нетерпеливого и радостного, он уже не возвещает ни суда, ни наказания. Вместе с прозревшим народом, вместе с чающей природой он есть воплощенное чаяние, порыв, влекущийся навстречу нарастающей, несущей спасение буре.

И сказал Илия Ахаву: пойди, ешь и пей; ибо слышен шум дождя. И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел на верх Кармила, и наклонился к земле, и положил лице свое между коленами своими. И сказал отроку своему: пойди, посмотри к морю. Тот пошел, и посмотрел, и сказал: ничего нет. Он сказал: продолжай это до семи раз. В седьмой раз тот сказал: вот, небольшое облако поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую. Он сказал: пойди, скажи Ахаву: «Запрягай (колесницу твою) и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу, (заплакал), и поехал в Изреель.

А Илия уже как будто не Илия-пророк. В нем проснулась стихия его племени, стихия кочевий, среди которых он рожден. Как бедуин, как скороход царя, мчится он, ликующий, в многошумных, животворящих, плещущих потоках небесной влаги.

И была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои, и бежал пред Ахавом до самого Изрееля.

В библейском рассказе, как и в жизни, как и в истории, часто с самыми пленительными светлыми образами рядом выступают другие, непохожие на них, тоже исполненные мощи, как бы соперничающие с ними в силе, но направляющие эту силу не к свету, не к вершинам, а в темную губительную глубину. Безднам противолежат бездны, пламенникам света — жуткие двойники мрака.

И часто эти темные лики — образы женщин.

Если есть вечно-женственное влечение к Небу, если в тайне приснодевства и Богоматеринства, в имени Марии женственная стихия становится спасающей мир и обручает его Вечности, то ведь есть и другая женственность, страшная женственность Содома, растленное марево глубин сатанинских...

И если со страниц истории смотрят на нас просветленные очи обретших Небесного Жениха, получивших от Него бесценный дар «сокровенного сердца человека в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа» (1 Пет.3:4), если длинные вереницы мучениц, преподобных и мироносиц восходят к Небу и замыкаются Тем, Кем святится земля и Кем живет Церковь, то как бы по другому склону идут другие: Саломия, Иродиада, царица Евдокия, обрекшие на страдальческий путь величайшего пророка евангельской Истины.

И как бы во главе их, темных, как их прообраз, выступает та, которая боролась с Илией, царица Иезавель, жена царя Ахава.

Ведь именно ей, ее влиянию на царя приписывает Библия распространение язычества в Израиле, добровольный плен Ваалу, на который обрек себя народ во главе с царем.

Понятно, что все дело Илии, все, что было на Кармиле и при потоке Киссоне, все это было вызовом Иезавели, страшным ударом, разящим ее жестокую и коварную гордость.

Она не может отдать и не отдаст без борьбы пророку того, что считает своим владением и своим правом. Она будет бороться с ним, как равная с равным, вступая в бой с ним, а если придется, то и с его Богом.

И пересказал Ахав Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Илии сказать: (если ты Илия, а я Иезавель, то) пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоею душою того, что сделано с душою каждого из них.

И странное дело, Илия, который не боялся ни царя, ни народа, вступая с ними в открытое единоборство, Илия бежит от угрозы женщины.

Не потому ли, быть может, что внутренней мощи его духа нанесен удар им самим там, при потоке Киссоне, в часы жестокой казни?

В жизни величайших светильников веры и упования, в жизни боговидцев бывают миги величайших искушений, внутренней богооставленности, грозящей отчаянием.

Светлый, прозрачный, весь струящийся лучами поток жизни святых и праведных, открытый благоговейным взорам верных, не таит ли он в себе сокровенную от мира темную пучину предельного ужаса, препобежденного тихим веянием благодати? И раскаленные пески и камни египетских пустынь, и холодная промерзшая земля наших непроходимых дебрей, где оказались такие близкие и вместе такие далекие молитвенники о нас, путевожди нашего спасения — и камни, и земля, орошенные умиленными слезами молитв и освященные легкими стопами горних видений, — не были ли они свидетелями неизреченных на человеческом языке беспомощных мук и испытаний, о которых спокойно, эпически и кратко повествуют жития: «боролся», «подвизался»?

Иоанн, Предтеча и Креститель Господень, от чрева матери живший одним образом Грядущего, устремивший к Нему всю полноту своего пустынного подвига и своего пророческого служения, отдавший Ему все венцы и награды, взявший себе только радость быть другом Жениха, гласом вопиющего, уготовляющего путь, но видевший Духа и слышавший голос Отца, сам свидетельствовавший об Агнце, вземшем грехи мира, почти накануне своей мученической кончины из страшного подземелья темницы посылает вопрос, полный несказанно мучительных сомнений: «Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?» (Мф.11:23).

Антоний Великий искушается долгой невыносимой борьбой в пустыне, и только в конце искушения Бог, казалось совсем отступивший, говорит в его сердце, что все время был Он Тайным Свидетелем.

И преподобный целый год не может молиться от дьявольских прилетов, и обжавшие кругом его демоны немолчно хулят и прекословят — нет Бога, нет Бога!

Не то же ли было и с Илией? После долгих лет совершенного Богообщения, когда в тайниках души все нарастала и нарастала пророческая мощь и божественное вдохновение, после страшного единоборства с царем и народом, после неслыханного чуда Кармила вдруг приходят томительные миги бессилья и мучительной тоски.

Увидев это, — говорит Библия об Илии, — он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Вирсавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути и, пришед, сел под можжевеловым кустом, и просил смерти себе, и сказал: довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих.

Не грозящий и не бросающий вызов, а немощный, раздавленный внешней опасностью и внутренней слабостью, точно оставленный своим Богом, потерявший путь к Нему, лежал он там, под можжевеловым кустом.

Но Тот, Кто открыл ему Свой Лик в огненном чуде и вложил в него дух карающих проречений, пришел теперь к нему со знамением утешения. Милующий и Кроткий...

И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот Ангел коснулся его и сказал: встань, ешь (и пей).

И взглянул Илия, и вот, у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел, и напился, и опять заснул. И возвратился Ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: встань, ешь (и пей); ибо дальняя дорога пред тобою.

В укрепляющем ангельском хлебе мудрые справедливо видят прообраз Божественного таинства Евхаристии, поддерживающего нас силою Божественной любви в самые трудные и в самые страшные минуты.

В дальнюю дорогу звал Илию Ангел. Когда сердце наше немощствует в нас и вежды тяжелеют от печали, когда, еще недавно обогащающие других, мы становимся внезапно такими маленькими, такими слабыми, такими беспомощными и ждем, чтобы пришел и приник Кто-то Другой, по-настоящему Сильный и по-настоящему Умеющий помочь, тогда Господень Ангел влечет нас в далекий путь.

Тогда нам надо оставить людей и уйти в сокровенную глубину. Там ждет нас самое большое чудо, там встретят самые светлые озарения.

И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божией Хорива.

К горе Хориву пришел Илия, туда, где другому избраннику, пророку Моисею, на заре его пророческого служения открылся Бог в таинственном чуде Неопалимой Купины, чуде, ставшем прообразом Девы Матери и тайны Боговоплощения.

И вошел он там в пещеру, и ночевал в ней. И вот, было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илия? Он сказал: возревновал я о Господе, Боге Саваофе; ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее.

«Возревновал я...» Не только в темных недрах нашего существа, но и на горних вершинах духа возгорится огонь ревности.

Если то, что мы называем обычно ревностью, есть темная тень наших темных вожделений, то ведь есть и другая ревность, неразрывно связанная с совершенною и цельною любовью. Ведь и Бог наш — Бог ревнитель. Есть ревность о Нем, о Едином Возлюбленном, Кому непрестанно изменяет человеческое сердце.

«Возревновал я...» До краев исполнилась его душа жгучею болью о Боге, о Божьем деле, оставленном людьми и как будто до конца погибающем в мире.

Не оттого ли эта нестерпимость скорби, что не открылась ему последняя тайна, тайна Божественных путей, тайна Божественного долготерпения? Не казалось ли ему в его нетерпении, что единый миг, единое чудо, единое откровение Кармила должно покорить все сердца, а непокорных должна постигнуть жестокая кара, как тех, кого убил он у потока Киссона?

И не ведал он еще, что не огнепалящим страхом, не громом Божественных угроз, а несказанной жертвой любви, самоуничижением Сына, нисходящего в Своем послушании даже до крестной смерти, не Кармилом, а Голгофой восхотел Отец собрать воедино рассеянных чад.

«Остался я один...» Еще совсем недавно он не мог бы сказать этих слов. Если около него не было никого из людей и если среди людей он всегда был одинок, то ведь неотлучно с ним был Тот, о Ком говорил он: «Жив Бог и жива душа моя».

А теперь холодная, леденящая пустота обступала окрест. И как Моисею в Неопалимой Купине, так ему, Илии, в другом знамении было явлено милующее утешение в таинственном прообразе грядущей Божьей Вести.

И сказал (Господь): выйди и стань на горе пред лицем Господним. И вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом; но не в ветре Господь. После ветра землетрясение; но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь; но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, (и там Господь).

В этом чуде, в этом Богоявлении, о котором так целомудренно, прикровенно говорит Библия, не было ли в нем ответа на все вопросы, сомнения, искания и вызовы пророка? Там, на Хориве, не был ли он возведен на высшую ступень восхождения, для которой Кармил был только преддверием? Не было ли тут и бесконечно нежного упрека за совершившееся при потоке Киссоне? Не открывается ли нам в этом рассказе, как в намеке, и самая первопричина смятения Илии? Она все там же, все в этом же совершенном при потоке Киссоне деле, в недостатке Божественной тишины, в гневе, первенствующем над любовью.

Да, к грозному, но изнемогшему в своей грозе пророку пришел на Хориве Другой, Грядущий в веках, Кроткий и Смиренный сердцем, о Нем сказано: «Отрок мой. Которого Я избрал. Возлюбленный Мой, Которому благоволит душа Моя... Трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит... И на имя Его будут уповать народы» (Мф.12:18-21; Ис.42:1-4).

Но утешение не было полным. Как отдаленные раскаты пролетевшей бури, перекликались в душе отзвуки уходящего из сердца отчаяния.

Услышав сие, Илия закрыл лице свое милотью своею, и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос, и сказал ему: что ты здесь, Илия?

Он сказал: возревновал я о Господе, Боге Саваофе; ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, и пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее.

И другое утешение дает Илии Господь, более человеческое утешение. Он посылает Илию помазать на царство другого царя и вместо себя дать народу другого пророка.

И открывает Господь Илии тайну: не все склонили свои головы перед Ваалом, есть другие, непокорные, помнящие о Боге Живом.

Я оставил между израильтянами семь тысяч (мужей); всех сих колена не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его.

В дни самых тяжелых испытаний и самого тяжелого богоотступничества не должны ли мы вспомнить об этих семи тысячах? Когда нам кажется, что все изменили и что мы бесконечно одиноки в своей вере и в своем поклонении, должны мы ведать и помнить, что есть другие, неведомые нам, не преклонившиеся перед Ваалом, не лобызавшие его, берегущие свои светильники, служащие истинной святыне.

Слова, сказанные на Хориве, учат нас.

Ведь Хорив, как Кармил, не только историческое событие, поворотный миг на путях Богоискания человечества, это ступень восхождения, через которую возносится к Божественным обителям всякий дух, восходящий горе!

И вот Илия идет, чтобы по слову Господню помазать другого в пророки вместо себя.

Тот, кто будет пророком, его преемником, теперь земледелец.

Это — Елисей, сын Сафатов.

Илия подошел к нему, «когда он орал; двенадцать пар (волов) было у него, и сам он был при двенадцатой. Илия, проходя мимо него, бросил на него милоть свою».

Ту милоть, которой закрывал Илия свое лицо в часы Богоявлений, ее бросил он на Елисея.

И Божественный порыв, неудержимый, огнепалящий, влекущий с несказанной силой на путь нового служения, пробудился в душе того, кто еще миг назад спокойно водил своих волов от межи к меже.

И оставил (Елисей) волов, и побежал за Илиею, и сказал: позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою. Он сказал ему: пойди и приходи назад; ибо что сделал я тебе?

Он, отойдя от него, взял пару волов и заколол их и, зажегши плуг волов, изжарил мясо их, и роздал людям, и они ели. А сам встал, и пошел за Илиею, и стал служить ему.

Ничего не сделал Илия Елисею. Только милоть свою набросил на него. Но старого Елисея уже нет. Старое уже сожжено. Старое он расточил, чтобы собрать новое, чтобы служением пророку Божию приготовить себя к служению Богу, к видениям, к откровениям, к пророчеству...

Усталый Илия скоро отдохнет в Божественных обителях. У него есть преемник.

Тайна подлинно великого в том, что оно одинаково велико и в великом, и в малом.

Поэт, вдохновленный свыше, облекает в красоту, возводит к пределу совершенства не только то, что поражает нас своей грандиозностью, но и самое маленькое, то, что кажется ничтожным и не стоящим внимания не научившемуся видеть взору.

| Этот листок, что засох и свалился, Золотом вечным горит в песнопенье... |

У Пушкина, наряду с его большими романами, поэмами, трагедиями, знаем мы так называемые «маленькие трагедии», написанные им когда-то на отдыхе, в деревне... «Каменный гость», «Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери»... Но разве каждая из этих «маленьких» трагедий не хранит в себе целый мир и разве не говорит она о величии поэта не менее внятно, чем его «большие» творения?

И святой не только там, на недоступных для нас, простых смертных, вершинах сияет своей святостью, не только в великих подвигах являет ее миру. Серая, обыкновенная жизнь, томящая нас своим однозвучным шумом, загорается от его касаний, открывает под его ласковыми взорами скрытую от нас осиянную глубину.

Жития святых — это не только повествования о великих подвигах, это рассказы и о самом простом, ласковом, трогательно-нежном и вместе ослепительно светлом и непорочно-святом и чистом.

Иоанн Златоуст — святой великий, подлинно великий, величайший, быть может, один из самых великих служителей и пророков Нового Завета. Это человек, перед которым стояла задача, необъятная в своей грандиозности. При мысли об этой задаче становится страшно и захватывает дух. Мир, только что внешне покорившийся Единому Богу, по-прежнему продолжающий служить иным богам и кумирам, хотел он въявь и воистину пленить, очаровать образом Единого Учителя так, чтобы не ложны были слова — «едино стадо и Един Пастырь», «Альфа и Омега», «Первый и Последний».

Евангелие, которым люди хотели только любоваться как прекрасной, но неисполнимой мечтой, хотел он сделать законом жизни, воплотить в полноте его совершенства, во всем его не знающем уступок безумии.

В своем служении Иоанн колебал престолы, приводил в движение народные множества, царства, церкви.

И вот в жизнеописании Иоанна Златоуста встречаемся мы с таким фактом. В Константинополе у одного диакона был служка-мальчик. За какое-то ослушание рассерженный диакон избил своего служку.

Казалось, это «маленькое событие» должно пройти незамеченным. Кому и какое дело до слез и обиды мальчика-служки?

И однако Иоанн Златоуст, тогда архиепископ Константинополя, несмотря на множество своих обязанностей и величие своих дел, увидел с высоты своего престола несправедливость, и обиду, и детские слезы.

Диакон был изгнан им из клира. И когда потом лжесобор врагов великого святителя собирал против него клеветы и ложные обвинения, вспомнили и об этом деле и строгость, высказанную им по отношению к диакону, поставили ему в число обвинений.

И я не знаю, был бы образ вселенского учителя так обаятельно, волнующе прекрасен, если бы не было в его жизни этого события с мальчиком, этой черточки, довершающей его красоту.

И мученический венок, сплетенный ему обвинительным актом, был бы он так совершенен, если бы в числе других громадных обвинений не была ему засчитана и эта «маленькая вина»?

Бог наш не только Тот, Кто направляет путь миров и вселенной к неведомой нам цели, но и Тот, Кто видит нашу маленькую жизнь, помогает в нашей маленькой человеческой скорби, не оставляет без внимания маленькой несправедливости, растлевающей наше бытие, и от единого Его дуновения то, что было маленьким, становится неизреченно великим и чудесным.