"Дорогие детки!...Вы просите разъяснения одной и той же темы. О ней лучше всего было бы поговорить при встрече, но, к сожалению приходится писать с риском не ответить на некоторые ваши недоумения ".Описав далее преследования против Церкви и церковную политику митр. Сергия, автор письма продолжает:"...Вскоре пагубные последствия этого "направления" не замедлили сказаться. За "отошедшими" в концлагеря скоро последовали и все надеявшиеся спастись под его(митр. Сергия - Л.Р.) омофором. Храмы и обители быстро закрывались, одни за другими, и через десять лет после Декларации, сулившей Церкви "тихое и безмятежное житие", на всем безбрежном пространстве СССР осталось только несколько xpамов (подч. в тексте - Л.Р.) в больших городах; они так и назывались "показательными". Да остался еще митр. Сергий с незаконно им организованным синодом – полтора десятка готовых на все архиереев, среди которых был и будущий Патриарх всея Руси Алексий Симанский.

Так бы это и продолжалось, если бы не случилась война. В оккупированных немцами областях сразу же началось стихийное церковное строительство. Открывались, очищались и освящались оскверненные, но уцелевшие церкви, а где они были разрушены, там устраивались молитвенные дома. Туда верующие сносили сохраненные ими свято антиминсы, иконы, сосуды, всякую утварь. Тысячные толпы снова пришли в храмы, снова услышали Слово Божие, снова причастились бескровной жертвы.

Все это не могло не отразиться и в областях, еще оставшихся под властью Сталина. Он понял, что продолжение прежней церковной политики может оказаться для него сугубо опасным и, решив не отставать от Гитлера в благочестии, повелел во всем послушному ему митр.Сергию снова открывать те храмы, закрытие которых он, т.е. митр.Сергий, незадолго перед тем оправдывал, неоднократно заявляя всему миру, что никаких гонений в СССР нет, а храмы закрываются потому, что об этом ходатайствуют прихожане, решившие, что храм им не нужен.

И вот начинается "новая эра". Открываются храмы, полтора десятка епископов по разрешению Сталина делают митр. Сергия Патриархом или компатриархом, как справедливо прозвали его немцы в своих газетах. Новоиспеченный Патриарх начинает лихорадочно увеличивать сонм своих епископов (какое точное выражение! – Л.Р.), доведя их за недолгий период своего патриаршества до 50-ти с лишним душ, конечно, из единомышленников.

Осуществляются даже самые смелые мечты – открывается несколько семинарий и две Академии, разрешается издание журнала Патриархии. Разница только в том, что причиной всего этого "расцвета" была, очевидно, не Декларация митр. Сергия, а нечто совершенно ничем в своем существовании митр. Сергию не обязанное – весьма по началу успешное наступление Гитлера.

То, что эта перемена церковной политики была не искренней, а только вынужденной, показывает практика партии в последующее время, имеющая целью ликвидировать Православную Церковь до конца текущей семилетки (имеется в виду Хрущевское гонение - Л.Р.). Реакция патриарха Алексия на эту практику ни на йоту не разнится от реакции митр. Сергия на разгром церковных организаций в 30-е годы. Она так же постыдна и преступна. И оправдать ее невозможно ничем. (Выд. мною – Л.Р.)

Правы ли мы, утверждая это и на этом основании продолжая пребывать вне общения с иерархией, возглавляемой Патриархом Алексием?

Безусловно правы. Не отдана ли Православная Церковь на поток и разграбление заклятым Ее врагам? Кто фактически самовластно распоряжается Церковью – не областные ли и районные уполномоченные, возглавляемые своим председателем – Куроедовым? Не вмешиваются ли они во всем мелочи церковной жизни, стараясь, конечно, не упорядочить ее, а нанести ей как можно больше вреда? Не превращается ли весь епископат в пустую декоративную ширму, прикрывающую своим благолепием черное дело поругания святыни веры? Не дошли ли некоторые из епископов до того, что сами приезжают закрывать монастыри, вместо того, чтобы их защищать (это было на моих глазах)?

Не осмеливаются ли уполномоченные требовать от священников не пускать малолетних в церковь, не исповедовать, не причащать их? Не осуждают ли все посылаемые п. Алексием делегации на всевозможные церковные конференции антикоммунизм, как несогласное с христианством учение, в то время как коммунизм сам себя без всякого стеснения объявляет антихристианским?

Таким образом, всякое неодобрение, осуждение и идейная борьба с антихристианством, по новой сергианско - алексианской доктрине, объявляется делом, недостойным христианина, и наоборот – союз с врагами Христовыми, соучастие, содействие и не только молчаливое, но часто весьма громкое одобрение их разрушительной и гонительской деятельности (например: "Сталин – верный страж православия") – это прямой долг всякого христианина.

И в полном согласии с этой своей невероятной доктриной п.Алексий и действует. Он, например, спешит сделать выговор Кеннеди за возобновление ядерных испытаний, и он же упорно молчит не только, когда Хрущев делает то же самое, но и тогда, когда этот миротворец, нагло попирая не только права человека, но и собственные советские

законы, разоряет Церковь.

Даже митр. Николай Крутицкий, ретивый и резвый апологет церковного НЭПа, не выдержал и предпочел опалу, а наш Святейший по-прежнему, как ни в чем не бывало, участвует в приемах, конгрессах, аплодирует и т.д.

"Все это так, – могут мне сказать, – но не нарушены ли вами церковные каноны, запрещающие клирикам прекращать общение со своими митрополитами и епископами до соборного суда?". Аргумент, как будто, очень весомый. Но – разберемся. И прежде всего спросим: разве у нас существуют периодические (раз в году и раз в 3 года) соборы, где мы

могли бы апеллировать? А ведь согласно канонам, эти соборы – обязательное церковное установление.

Выходит, что наши обвинители являются nервыми нарушителями (выделено в тексте – Л.Р.) канонов, вынуждающими нас тоже не соблюдать их. Ведь нельзя же обвинять нас за то, что мы "отделились от собора", если этих соборов вообще не созывают! (Вот – безупречная православная экклезиология! – Л.Р.)

Скажут: за последние 20 лет были соборы и съезды. Но какие? Это были съезды"nотаковщиков" (курсив в тексте – Л.Р.), покорно штамповавших приказы· сначала Карпова, а потом Куроедова. А ведь канонами запрещается (курсив в тексте – Л.Р.) какое бы то ни было давление гражданской власти на членов собора, и все, вынужденные этим давлением, постановления епископов объявляются недействительными.

Опять наши обвинители, выдающие себя за защитников канонов, оказываются их нарушителями. Постоянная картина: если судить по существу – они беззаконники и преступники, если судить формально – они блюстители канонического порядка в Церкви.

Но и это жалкое утешение существует только для весьма поверхностных исследований. А если взглянуть попристальнее, то обнаружится, что они не имеют никакого права настаивать на своей каноничности. Ибо существует канон, по которому всякий клирик (иерей или епископ), достигший своего сана по влиянию, настоянию или вообще по какому-нибудь давлению или помощи гражданской власти должен быть извержен из сана (курсив в тексте – Л.Р.). По этому канону, не говоря уже о нынешних епископах, которые не могут надеть омофора, пока на это не соизволит Куроедов, должен быть извержен из сана сам Патриарх, "избранный" собором по прямому приказу правительства.

Вот насколько канонична вся иерархия русской православной Церкви! Они, конечно, сейчас же скажут: так бывало и раньше. Бывало! Но это отнюдь не делает такой способ приобретения сана каноничным, и если раньше такие факты со стороны самодержавного правительства считались узурпацией, то каким словом назвать то чудовищное, что теперь

происходит в Церкви? Так что путь они умолкнут и перестанут хвалиться своей мишурной каноничностью!

Существует еще одна, весьма примечательная особенность всех нынешних "церковных светил", странная и ничем не объяснимая, если не видеть здесь явного действия Правосудия Божия. Они сами себя секут (курсив в тексте – Л.Р.), при всем честном народе. Вот факты.

Когда появилась так называемая "Живая Церковь", то ее идеологи в своих журналах, желая как можно сильней опорочить отвергавшую их Православную Церковь, усиленно распространяли дотоле мало известные предсказания Преподобного Серафима Саровского о том, что наcтyпит время, когда многие архиереи отcтyпят от истинной веры и произведут смуту в Церкви. Этим предсказанием они хотели заклеймить Православную Церковь и отвратить от нее верующий народ. Но этот народ, доселе не знавший предсказания Преподобного, когда услышал о нем, то сразу и

единогласно решил – этоне про Патриарха Тихона - это про вас! (Курсив в тексте – Л.Р.)

И, таким образом, вытащенное Живою Церковью с целью обличения и дискредитации Православной Церкви предсказание, обличило не Ее, а их самих. Так же произошло с митр. Сергием. Когда в оккупированных Гитлером областях уцелевшие священнослужители возобновили богослужение и таинства, митр. Сергий нашел правило св. Григория Неокесарийского, помещенное в "Книге правил", по которому те клирики, которые войдут в соглашение с отрядами жестоких насильников и будут участвовать с ними в разорении храмов и всяких насилиях, должны быть извержены из сана, отлучены от Церкви и даже на смертном одре лишены разрешения.

И это правило он со всею строгocтию применил к тем священнослужителям, которые не разрушали, а возобновляли храмы и были виноваты лишь тем, что Гитлер не мешал им в их святом деле. Так, не по адресу метая канонические громы и молнии, митр. Сергий в фатальном ослеплении не заметил, что это грозное правило с абсолютной точностью

характеризует поведение его самого и его единомышленников, предавших Церковь в руки небывалых еще нигде насильников и покрывавших их злодеяния.

Так митр. Сергий из полного забвения сам извлек канон, озглашающий грозное прещение на него самого. А теперь этот канон висит с такой же тяжестью над п.Алексием и всеми его сподручными. Об этом столь неосмотрительном деянии митр. Сергия я узнал из его книги "Правда о Церкви" (кажется, так она называлась), изданной во время войны и привезенной сюда одним из офицеров Советской Армии. Тексты канонов я цитирую по памяти, но ручаюсь за их смысл. (См. "Правда о религии в России", 1942г., стр. 139 - Л.Р.).

Скажут: в пользу митр. Сергия говорит то, что к нему вернулся ряд архиереев, ранее от него отошедших. Нет, дорогие детки, этот факт нисколько не склоняет весы на его сторону. Я уже говорил, какую великую смуту вызвал митр. Сергий в умах и сердцах наших, как трудно было разобраться и решать, – вы не можете представить себе, как это было трудно, как мы метались и мучились. Неудивительно, что имели место колебания, перемены решений. Мотивов мы их не знаем, а они могли быть очень разными: не только доводами разума, но просто великой усталостью, или еще чем-нибудь другим. Один архиерей прямо сказал мне:

"Я тебе скажу откровенно: все, что делает митр. Сергий, – это гнусное паскудство, но я хочу наконец вернуться домой!" (Но дома он пробыл очень недолго).

Все вышесказанное, надеюсь, убедит вас, что не по легкомыслию или предубеждению сделали мы свой выбор, и не по легкости мысли и упорству не меняем его. Мы сделали его по крайнему нашему разумению и готовы с ним стать на суд Божий. Нас очень мало, но у нас есть и епископство православное, даже не только за границей, и совесть наша

спокойна.

Мы веруем, что если жизнь человеческая продлится еще на земле, то некогда соберется собор, который оправдает наше дерзновение и справедливо оценит "мудрую политику" митр. Сергия и его последователей, захотевшего "спасать Церковь" ценой ее непорочности и истины.

Теперь – основной ваш вопрос: как вам быть? Если бы нынешние дни были похожи на дни сергианской смуты, я сказал бы вам то, что говорил тогда: ходите в храмы, не имеющие общения с митр. Сергием, а к нему и его сторонникам не ходите. Но времена изменились: наших храмов теперь в СССР нет.

Можем ли мы, ушедшие в свои одинокие кельи и обретающие там все, чем питали нас храмы, запрещать тысячам верующих, не имеющим такой возможности, искать утешения и духовной пищи в имеющихся храмах и осуждать их за то, что они ходят туда?

Не можем же мы уподобиться тем невегласам, которые тупо твердят: "это не храмы, это капища, посещающие их оскверняются и лишаются спасающей их благодати" – и прочие безумные глаголы. И я говорю вам: если не имеете других путей принимать участие в богослужении и приобщаться таинствам, если томит вас жажда церковного единения и

молитвы и если посещение храмов дает вам это – то не смущаясь идите туда и не бойтесъ, что это будет грехом.

Дух дышит, где хочет, и по неизреченному милосердию своему Господь и через самых недостойных служителей Своих, даже через неверующих, не лишает христиан своих небесных даров. Если вам захочется более близкого, личного общения, то советую, как я и раньше говорил вам, избирать для этого священнослужителей искренних и нелицемерных,

а таковые в храмах существуют. Им, конечно, трудно, но они как-то стараются пролезть сквозь игольное ушко. Искать таких среди епископов – почти безнадежно: громадное большинство их "ведает, что творит", и сейчас особенно оправданы слова св. Иоанна Златоустого: "Я никого на свете не боюсь; боюсь одних епископов".

Вот, кажется, все, что мне нужно было вам сказать, детки. Да, еще: не думайте, что если вы начнете посещать храмы и даже в них исповедоваться и причащатъся, то я буду вас считать чужими. Душа моя всегда открыта ддя вас, пока у вас есть желание общения с нею. С любoвью о Христе ... 1962 г.»

Четверг, 18 сентября 2014

Четверг, 18 сентября 2014

Какую идею, возвещенную Духом Божиим через евангелиста Иоанна Богослова, будем мы излагать в настоящем очерке? Возьмемся за самое специально Иоанново, и Иоанном изложенное Христово научение — о борьбе мира против Бога и особенно против Христа Божия. В учебных руководствах, с которыми мы знакомились в разное время, и это и другие Иоанновы идеи или вовсе не оттенены или упомянуты только мимоходом. А между тем Иоанн, первый из Свящ. Писателей, вполне определенно противопоставил мир и Бога, мир и Христа, мир и Христову Церковь, как две борющиеся силы. Из его именно творений почерпнуто такое противопоставление и в церковной речи, и в частности в монастырской терминологии. Мирской и Божий, мирянин и церковный или даже—мирской инок,— мирской дух, мирская слава, судить по мирскому, мирские дела, мирские удовольствия и пр. и пр., эти выражения, проникшие во все стороны христианского быта, все это почерпнуто из евангелия от Иоанна, из его посланий и его Откровения.

Какую идею, возвещенную Духом Божиим через евангелиста Иоанна Богослова, будем мы излагать в настоящем очерке? Возьмемся за самое специально Иоанново, и Иоанном изложенное Христово научение — о борьбе мира против Бога и особенно против Христа Божия. В учебных руководствах, с которыми мы знакомились в разное время, и это и другие Иоанновы идеи или вовсе не оттенены или упомянуты только мимоходом. А между тем Иоанн, первый из Свящ. Писателей, вполне определенно противопоставил мир и Бога, мир и Христа, мир и Христову Церковь, как две борющиеся силы. Из его именно творений почерпнуто такое противопоставление и в церковной речи, и в частности в монастырской терминологии. Мирской и Божий, мирянин и церковный или даже—мирской инок,— мирской дух, мирская слава, судить по мирскому, мирские дела, мирские удовольствия и пр. и пр., эти выражения, проникшие во все стороны христианского быта, все это почерпнуто из евангелия от Иоанна, из его посланий и его Откровения.

Игорь Гулин о книге Ивана Чистякова «Сибирской дальней стороной. Дневник охранника БАМа, 1935–1936».

Игорь Гулин о книге Ивана Чистякова «Сибирской дальней стороной. Дневник охранника БАМа, 1935–1936».

Оценка деятельности митр. Сергия (Страгородского) одним из авторитетных руководителей Катакомбной Церкви, предположительно, архиепископом Арсением (Жадановским):

Оценка деятельности митр. Сергия (Страгородского) одним из авторитетных руководителей Катакомбной Церкви, предположительно, архиепископом Арсением (Жадановским):

СЛОВО СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ШАНХАЙСКОГО

СЛОВО СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ШАНХАЙСКОГО

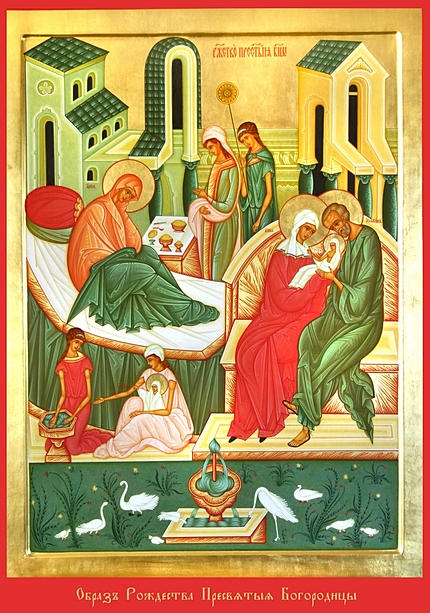

.jpg/280px-Нафанаил_(Львов).jpg) Когда люди горячо с нетерпением ждут наступления дня, для них появление утренней зари – большая радость. Вот так, как заре перед солнцем дня, обрадовались люди рождению Пресвятой Девы Марии, предвещавшей рождение Спасителя мира Христа.

Когда люди горячо с нетерпением ждут наступления дня, для них появление утренней зари – большая радость. Вот так, как заре перед солнцем дня, обрадовались люди рождению Пресвятой Девы Марии, предвещавшей рождение Спасителя мира Христа.

В августе 2014 г. Преосвященнейший епископ Амвросий Мефонский из ИПЦ Греции совершил краткий пастырский визит в Южную Осетию, в качестве викарного епископа Аланийской епархии, для того, чтобы встретить Праздник Успения Пресвятой Богородицы вместе с местным духовенством и мирянами.

В августе 2014 г. Преосвященнейший епископ Амвросий Мефонский из ИПЦ Греции совершил краткий пастырский визит в Южную Осетию, в качестве викарного епископа Аланийской епархии, для того, чтобы встретить Праздник Успения Пресвятой Богородицы вместе с местным духовенством и мирянами.

Без объяснения причин сотрудник пограничной службы ФСБ РФ в московском аэропорту "Шереметьево" запретил утром 16 сентября въезд на территорию России архиепископу Павловскому и Рокландскому Андрею, иерарху Российской Православной Автономной Церкви.

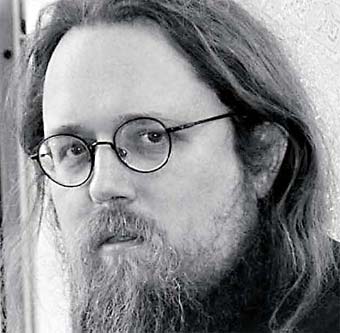

Без объяснения причин сотрудник пограничной службы ФСБ РФ в московском аэропорту "Шереметьево" запретил утром 16 сентября въезд на территорию России архиепископу Павловскому и Рокландскому Андрею, иерарху Российской Православной Автономной Церкви.  Один из самых известных в России православных священников отец Андрей Кураев уволен ректором Московской духовной академии с должности профессора. Если верить приказу, то это связано с тем, что Кураев не стал участвовать в конкурсе на замещение этой должности. Однако сам отец Андрей рассказал «МК», что на конкурс его никто не приглашал. О некоторых подробностях этой истории он поведал нашей газете.

Один из самых известных в России православных священников отец Андрей Кураев уволен ректором Московской духовной академии с должности профессора. Если верить приказу, то это связано с тем, что Кураев не стал участвовать в конкурсе на замещение этой должности. Однако сам отец Андрей рассказал «МК», что на конкурс его никто не приглашал. О некоторых подробностях этой истории он поведал нашей газете. На конференции «Долгое эхо диктатуры. Жертвы политических репрессий в странах бывшего СССР ― реабилитация и память», организованной международный обществом «Мемориал», выступил директор Института проблем коммунизма и его последствий в Тиране Агрон Туфа. Он попытался объяснить, почему албанский коммунизм считается самым жестоким вариантом сталинизма.

На конференции «Долгое эхо диктатуры. Жертвы политических репрессий в странах бывшего СССР ― реабилитация и память», организованной международный обществом «Мемориал», выступил директор Института проблем коммунизма и его последствий в Тиране Агрон Туфа. Он попытался объяснить, почему албанский коммунизм считается самым жестоким вариантом сталинизма.

Статья Патр. Сергия в ЖМП "Есть ли у Христа наместник в Церкви?" с прозрачными намеками, что "епископ какой-нибудь всемирной столицы" мог бы административно возглавить вселенскую Церковь.

Статья Патр. Сергия в ЖМП "Есть ли у Христа наместник в Церкви?" с прозрачными намеками, что "епископ какой-нибудь всемирной столицы" мог бы административно возглавить вселенскую Церковь.