А. В. Белогородская. Потаенная Россия: о жизни катакомбников в советские годы

Потаенная Россия

Потаенная Россия

ДЕДУШКА СЕРГИЙ

Ныне покойный Сергей Степанович Денисов рассказывал, что он сидел за принадлежность к истинной Тихоновской Церкви. Дали десять лет. Спустя какое-то время его вызывает "кум" на беседу.

- Сергей Степанович, мы знаем, что ты человек церковный, знаешь службу, устав. Сейчас (дело было после войны) есть решение открыть храмы, но священства не хватает. Если ты согласен служить, мы тебя выпускаем.

- Гражданин начальник, скажите мне сперва, Церковь, в которой я буду служить, с властями соединенная?

- А как же, соединенная.

- А власть со Христом соединенная?

Тот засмеялся и говорит:

- Нет.

- Ну и мы не можем с вами соединиться, вы безбожники.

- С тобой все ясно. Иди, досиживай срок.

Он досидел, вышел вместе с четырьмя сыновьями и прожил 90 лет, ни разу не соединившись с властями, не переступив порога сергианского храма, живя особенной, другой жизнью, даже отказываясь получать советский паспорт. Хотя он и говорил, что 'мы не против власти идем, а против миродержателей века сего. Мы за Бога.

- Сергей Степанович, ты человек советский, и ты должен помогать нам.

- Нет, гражданин начальник, я человек не советский: был бы советским, я бы у вас здесь не сидел.

- Ну, хорошо, но ты все-таки гражданин нашей страны?

- Нет, я не гражданин вашей страны, я гражданин неба.

- Пошел вон! - закричал начальник.

Дедушка Сергей (Сергей Степанович) рассказывал мне и другое. Дело опять-таки было в тюрьме. Сидел он в камере. Накануне от верующих получил посылку. Посылки раздавал конвоир, в душе имевший страх Божий и посему сочувствовавший и помогавший сидевшим за веру. Тихо шепнул Денисову, что пришла посылка. Ибо если бы объявил при утренней поверке, то счастливца уже подкарауливали бы малолетки или уголовники постарше, короче - мало шансов, что посылку принесешь до своего места, хотя бы половину. Забравшись на свое место, дядя Сережа стал аккуратно перебирать ее содержимое. Наконец, нашел: в мешке с гречневой крупой из середины осторожно извлек шелковый мешочек. Запасные Дары! В последнем письме ему дали понять, что они будут в посылке. Доставлялась батюшке исповедь, тоже письмом. Получив Дары, Сергей Степанович встал в уголочек, лицом к стене, помолился и... потребил! Вдруг к нему подходит дневальный, который в бараке убирался, и спрашивает:

"Сергей Степаныч, что это - сон или с глазами что? Когда вы молились, вдруг на вас огонь какой-то посыпался, прямо языками. Прямо я удивляюсь: огонь какой-то..."

Сергей Степаныч потом догадался, что ведь это он Дары принимал. Этот случай мне рассказан самим Сергеем Степановичем.

Сергей Степанович родился в 1894 г. в Липецкой области, воевал и был ранен в 1-ю мировую войну. Женился. Когда младшему - четвертому - сыну Григорию было два года, жена умерла. Старушка, которая приходила и помогала по хозяйству, как-то раз сказала:

- Жениться тебе надо.

- Этих слов чтоб я больше не слышал, - сказал дядя Сережа. И сам поднимал детей. Стирал, готовил, учил благочестию и христианской жизни, приучал к службе.

Сергей Степанович, как и другие катакомбные священники, ходил только в православные храмы, а в храмы, подчиненные обновленцам, к числу коих относили и митрополита Сергия(Страгородского), не ходил. Пока было можно, Сергей Степанович ходил в местную церковь; потом церковь закрыли и сломали, с глав кресты сняли. Один крест сняли в Вербное воскресенье, а второй - на Пасху, при этом насильно собирали все местное население. Колокол разбили; били полдня, он сначала звенел, а потом дребезжал, как будто умирал. В церкви при коммунистах хранили куриный помет для удобрений, который свозили со всех окрестных деревень. Когда потом церковь ломали уже в 1937 г., то один партиец Виктор взошел на амвон, говорит: "Благословенно царство..." Издевался. А потом он утонул. Сергей Степанович стал ходить в Липецкий монастырь, там служил православный владыка Уар. Постепенно всех не обновленческих священников забрали. Предчувствуя свой арест, владыка Уар благословил Сергея Степановича, Андрея и Александра на исповедническое слово, сказав: "Приходится вам, братья, вместо нас, потому что простые менее заметны, а если священники, то сразу арестуют".

Потом на Рождество пришли, стали делать обыск, нашли под печкой "похоронку", где раньше отец прятался, а его там в тот раз не было, он в другом месте был. Брату моему Петру говорят: "Собирайся". Они хотели от него пытками добиться, где отец скрывается. Взяли его. Поехали и заехали в одну деревню, там напились самогонки, а брата дали охранять одному старику, тот заснул, а брат прямиком через реку Дон в другую деревню, где наши верующие были. Потом полковник дал жару всем своим.

Ну, вот, дошла очередь, чтоб меня забрали. А у меня всегда, если какая скорбь предстоит, то сердце волнуется, плачу. И вот, у меня какая-то тоска появилась, ну и точно, утром проснулись, молитвы почитали, начали акафист читать, вдруг стучат. Открыли, заходят к нам трое: председатель сельсовета и уполномоченные. "Ну, - говорят, - как живете, кто вас обижает?" А сами начали иконы описывать, меня вызвали, чтобы арестовать, тут меня толкают, говорят: "Беги". Я, значит, как рванул, вниз под горку, а вслед мне стреляют. Пробежал километров пять, там на лодке переплыл, и к своей сроднице домой прибежал. А моих братьев отвезли в детдом. А я пошел жить к отцу, который скрывался у одних людей. В конце войны, в 1944 году всех верующих выслали из Липецкой и Рязанской областей, собрали на станции Лебедянка. В пять часов утра людей из домов забирали, до пяти тысяч набрали. Они там на станции молились, акафисты читали. А мы как раз перед облавой с отцом спрятались в "похоронку". Сидим, смотрим: уже следующий день настал. Вдруг кто-то к нам лезет, а это мой друг из деревни Бередихино - Сергей Мягков, он потом катакомбным священником был, недавно умер. Он эту "похоронку" знал, залез и говорит: "Выходите, уже всех взяли. Увезли". Мы вылезли. И вот мы пошли жить в другое место, у Прядихиных в Орловской области, сначала жили на чердаке, а зимой перебрались в свинарник; у них был один поросенок, а нас там скрывалось семь человек. Нас там нашел председатель колхоза, арестовали. А народ собрался и орет на нас, как на зверей, кто чего. Отвезли в Орел, в тюрьму. Десять человек было нас в камере, священники были. Начали допрашивать, меня выпустили, как несовершеннолетнего, а их под суд. Следователь говорит: "Ну, прощайся с отцом". Папа заплакал, говорит: "Молись Богу, сынок". Дали им всем по десять лет, по статье 58-10. Отправили их на лесоповал. Я поехал к родственнику, там тоже стали тайно молиться. Приходила одна монахиня и пожилой священник, они молились с нами.

В 1947 г. меня арестовали. Следователь говорит: "Вот ты же богомолец, сектант, в церковь не ходишь, будем тебя судить". Когда меня в первый раз судили и во второй, то показывали нам журнал МП; говорят, вот, митрополит Сергий же советскую власть признает. Осудили меня и еще пятнадцать человек из нашей общины. Обвинили в агитации религиозной и против советской власти. Деда Василия защитник спрашивает: "Вот вы, Василий Михалыч, тут называли Иоанна Кронштадтского, а про каких вы зверей говорили, которые вышли из моря?" А он говорит: "Вот этим зверям, как Карл Маркс, Ленин, Сталин, я кланяться не буду". После совещания прокурор говорит: "Надо дать Василию Михайловичу расстрел". Но дали двадцать пять лет лагерей, а мне - восемь лет. Ну, и остальным дали много, а один говорит: "Я не с ними". Его спрашивают: "Ты за Христа?", а он говорит: "Нет. Я прощения прошу". Ну, дали ему все равно восемь лет, ибо Бог поругаем не бывает.

Нас отправили по этапу. А отца угнали раньше в Абез. Папа, когда по этапу ехал, то молился и крестился. И священник Михаил Рождественский увидал его, говорит: "Я священник". Отца Господь сподобил быть вместе с ним в лагере, и потом на свободе у него окормлялись. О. Михаил тоже говорил: "В советскую церковь ходить нельзя, потому что декларацию подписали". В заключении у нас еще о. Иоанн из Питера был, потом еще уфимский был истинно-православный священник. Иеромонах Марк был, он уже умер.

Потом на свободе у нас еще иеромонах Илия (Кузнецов) был, к нему ходили, в городе Бугульме. Потом его татары побили крепко и о. Михаил ездил его соборовать. Когда я в Воркуте был в лагере, то там был иеромонах Евгений (Ушаков). Ему пять суток карцера дали за исповедание Троицы, там, в лагере, а мне давали пять суток карцера за то, что я не ходил на работу в церковные праздники. Подельнику моему, Николаю Агафонычу, солдаты в лагере бороду брили насильно, он отказывался брить по православному обычаю. Когда Сталин помер, начальник шахты заплакал, а заключенные кричали: "Ура, ура!" Отца освободили в 1954 г., а меня - после. В Унте (Коми) нашел я отца, он был там в ссылке. Уехали жить к родственникам. Потихоньку стали связи налаживаться между уцелевшими катакомбными батюшками. Окормлялись мы еще у о. Игнатия в Воронеже, там и сейчас его монахини живут. О. Никита был в Тамбове. В Харькове был другой о. Никита. Мы о. Михаилу посылали свои исповеди, ехала какая-нибудь монахиня, он Дары пересылал. О. Никита Харьковский присылал Дары в лагерь. Он говорил: "Причащайтесь в такой-то праздник, а я буду читать тут разрешительные молитвы".

О. Михаил Рождественский нам говорил: "Пока я жив, - со мной, а потом, если Господь время продлит, то Он вам пошлет священника православного".

О. Михаил говорил про нашу жизнь до встречи с ним: "Ваш подвиг был очень хороший, как монашеский, любовь была, но только не доставало вам священников". Еще он говорил: "Там, в советской церкви, вы погибнете, а здесь спасетесь, потому что кто в советскую церковь ходит по незнанию, тот, может быть, и получает благодать, а кто, зная, приобщается, то это в осуждение. Но не все погибнут там и не все спасутся здесь, на суде будут дела спрашивать и любовь".

В 60-х годах приезжал уполномоченный, предлагал быть в советской церкви диаконом, но, конечно, я на это не пошел.

Наша семья, вообще, все арестанты, но тогда было время такое, все, кого арестовывали, - они радовались, потому что за Господа. Часто у нас при обысках в поле стреляли. Одна наша верующая старушка рассказывала, что один раз пошли они за малиной, набрали, идут обратно. "Слышим гул, ну, мы сразу в кусты, а тут, смотрим, в малиннике выкопана яма большая, ну, мы притихли. Смотрим, ведут народ охранники и духовенство с ними, один священник говорит: "Разрешите нам отходную прочитать". Стали петь себе отходную, а молодые диаконы не выдержали, побежали; тут как начали стрелять. Всех покосили и в яму побросали. Привели следующую партию. Тоже расстреляли. Это было в 1937 г. в Горьковской области, кажется, в Дзержинском районе. Они потом подошли к яме закопанной, а земля еще ходила, раненые задыхались".

БЛАЖЕННАЯ ВАРЕНЬКА

Погибла Российская империя, гражданином которой был Сергей Степанович и другие катакомбники. Часть ее вместе с первым и лучшим гражданином - Государем ушла на небо, оставшаяся часть затаилась в подполье, ямах, "похоронках". В глухих углах, среди лесов и болот Чувашии, Марийской Республики, Татарии, Удмуртии, а также Сибири, Белоруссии, Казахстана, словом, в самой глубинке бывшей императорской России поселились истинно-православные христиане, составляющие истинно-православную Церковь. Для КГБ эти два названия - ИПХ и ИПЦ были ругательствами, основанием для преследования, слежки и заключения. Не они сами назвали себя так, а название это, выявляющее всю сущность их противостояния, вышло из внешних, карательных органов. Ну, и как часто бывает, хотели обругать, а нечаянно сказали правду.

Зачастую люди оказывались в глухих местах так: отсидев срок в лагерях по приговору, им еще полагалось какое-то количество лет ссылки. Эти медвежьи углы и были местами ссылки. Иногда просто семьи ИПХ искали такие места, чтобы укрыться подальше от взора властей, чтобы более или менее спокойно жить и воспитывать детей по-христиански. Ну, и самое главное, сообщаться, служить, принимать тайных батюшек. Но были и такие, кто решался на открытое исповедничество; например, в Сергаче жила Варенька Шулаева (о ней написано в книге иеромонаха Дамаскина (Орловского) "Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви ХХ века", Тверь, 1992 г., т.1); но по какой-то причине составитель не рассказал, что Варенька была катакомбницей, не брала паспорт, не взяла пенсии, которую ей навязывали. В житиях и других исповедников ничего не говорится о том, что они не признавали советскую патриархию, а именно, в житиях игумении монастыря под Канашем Агнии и иерея новомученика Вячеслава Леонтьева (погиб в конце 30-х гг.) из села Майданы, духовника блаженной девицы Вареньки Шулаевой).

Во все религиозные праздники в ее избе собирались десятки человек. Все не вмещались и стояли на улице под окнами. Когда они разъезжались по домам, то говорили, что в доме у Вареньки советской власти нет. Сама Варенька после принятия декларации митрополита Сергия ходила по храмам и обличала там священников, которые приняли декларацию. Один раз она даже епископа обличила, хотя он очень гневался на нее. Часто к ней приезжал сергиевский священник Иоанн из Нижнего Новгорода (который ее почитал); она его принимала, он все хотел ее причастить, а она говорит: "Я уже исправилась" ( то есть причастилась, так как она в советской церкви не причащалась). Когда он умер, то она очень плакала, так как знала его посмертную участь. Ей один раз Господь показал всех обновленцев и митрополита Сергия находящимися в темном месте и руки у них были связаны.

Одно время Святые Дары ей присылал катакомбный иерей Петр. Он клал их в специально приспособленную иконочку. Когда отца Петра пришли арестовывать в дом, где он скрывался, то он преставился от разрыва сердца. Службу в доме Вареньки вели ее хожалки (помощницы) по выработанному "катакомбному уставу" - вынужденно, без священника, так как открыто служить катакомбные священники не могли. И эти богослужения у Вареньки происходили среди бела дня. Власти знали, но не трогали. Слишком была общеизвестна Варенька; она знала все, что на небе (она там была 101 день в разное время) и что на земле. Со временем Господь сподобил Вареньку и сложившуюся вокруг нее общину окормляться у катакомбного священника Филиппа Аникина, который странствовал под видом печника и совершал тайные службы для истинно- православных христиан. Перед тем, как к Вареньке впервые пришел отец Филипп, ей было откровение о том, чтобы она его приняла и держалась его. Но отпевал ее и причащал за неделю до кончины катакомбный протоиерей Гурий мариец.

В самое жуткое время 20-х годов, когда красные дъяволята по воле отца их уничтожали Православную Русь и Церковь, избивали епископов, священников, издевались над православными святынями и, конечно, вносили смуту и сомнение в умы простых верующих, появилась эта простая деревенская девочка Варенька. Она периодически засыпала и спала по двое, трое и больше суток, когда как. Добудиться ни родным, ни докторам не удавалось. Пробудившись, она рассказывала, как ее водили по райским обителям, что она там видела, кого из своих деревенских видела. Подлога быть не могло. Девочка была простая, деревенская, не очень грамотная, но верующая, послушная и благочестивая. Иногда во время сна она разговаривала и сообщала, что видит. За ней даже записывали. Это происходило регулярно в течение почти десяти лет. К ней стали ходить толпами. Еще бы, посреди сатанинского разгула подросток-девочка утверждала, что есть Божье возмездие, что она видела Богородицу, что ее водил святитель Николай, что есть огненная река, которую каждая душа по смерти должна пройти, и показывала на руке сожженное до кости место, куда капнула капля из этой реки, Конечно, власти этого не могли стерпеть. Как-то раз ее подкараулили пять мужиков и избили так, что после этого около сорока лет она пролежала, прикованная к постели, владея только верхней частью тела. С тех пор она уже не засыпала. Умерла она 1/14 декабря 1980 г., при этом во время ее похорон совершались явные чудеса. Два раза в год: на ее годины и на полугодие по-прежнему собираются верующие, иногда до ста человек, служить панихиду, службы, идут на кладбище. Многие верят, что землица с ее могилы облегчает и помогает в болезнях. В ее избе живут ее бывшие хожалки, свято придерживаясь того, что завещала им Варенька. Служат они ежедневно по полному кругу, т.е. полунощница, утреня, часы, обедница и кафизмы на вечерне с тремя акафистами. Целый день в молитве. Когда надо варить еду, одна идет варить, другая продолжает молиться. Света электрического нет. В магазин им Варенька не велела ходить, дабы лишний раз не искушаться. Их кормит мир. И как только что-то у них кончается, тут же кто-нибудь приедет и привезет. Однажды, например, они обратили внимание, что торфяные брикеты, которыми они топили печку, подходят к концу. Через некоторое время подъехала к избе грузовая машина, полная топлива, с неизвестным им шофером; он, сгрузив брикеты, уехал.

Раньше о. Филипп, у которого окормлялась Варенька, служил в Кулатках (ныне Ульяновская обл.). Он рассказывал, что когда он сидел на Соловках, то ему было легче по сравнению с другими, т.к. он был из простого сословия, привык к черной работе. Тяжело было епископам, которые академию окончили и не знали черной работы; они, бедные, с непривычки мучались. Однажды один заключенный упал у него на глазах, больше идти он не мог, а у него в руках пила и топор. О. Филипп взял инструменты, помог идти. В разговоре о. Филипп узнал, что этот заключенный - епископ, и он сразу сделал ему земной поклон.

В первый день Пасхи у них произошел такой случай. Вел их конвой с работы. Они остановились посреди леса и стали сразу совершать пасхальную всенощную. Было много диаконов, священников, епископов. Сначала, когда священники остановились, то конвойные кричали на них, а потом замолчали, и служба прошла благополучно. В конце начали христосоваться. И даже шпана, которая обычно очень обижала заключенных, начала христосоваться со всеми и вела себя прилично.

Помнил о. Филипп и тех шамординских монахинь, которые не желали работать на безбожников в заключении. Они совсем не брали лагерной пищи.

О. Филипп и другие священники приносили им пищу из своих скудных запасов. На Соловках монахини прожили лето, а потом их куда-то увезли и, говорят, убили (см. о них в книге "Новомученики Российские" о. Михаила Польского).

Перед тем, как освободиться, о. Филипп спросил благословение у одного из соловецких епископов: как быть дальше? Владыка сказал: "Где найдешь Господу овец, там и паси".

О. Филипп стал ходить на кладбище молиться. Дошло до властей, хотели его забрать. Его чада отправили в Ашхабад, но и оттуда пришлось скрыться.

О. Филипп тайно жил у своей матушки.

Сына о. Филиппа, Ивана, посадили на восемь лет и он попал в Архангельск. Он писал: "Папа, здесь у нас есть такие же, как ты, и дают они нам то же, что и ты даешь" (т.е. Причастие). Вскоре он умер от голода. О. Филипп приехал в Чувашию, Шумерлю - место поселения раскулаченных и стал под видом печника обходить дома и священствовать. К нему очень много народа ходило, а когда началась война и стали церкви открывать, то многие пошли в советские церкви, а он не пошел и многие от него отошли.

Одно время о. Филипп ездил на могилу к епископу Гавриилу в Сызрань и поминал его. Этот епископ не был патриархийный, но патриарх Алексий его знал. Епископ Гавриил, находясь в ссылке, сидел дома, чинил обувь, но не ходил в церковь. Алексий присылал за ним, чтобы он шел к ним служить, а тот говорит: "Я подписывать декларацию не буду". После этого епископа Гавриила заточили в Псково-Печерский монастырь и запретили с кем-либо общаться, никого к нему не пускали (возможно, что это был архиепископ Гавриил (Воеводин), не признававший декларацию митрополита Сергия. О дате его кончины есть разные мнения - ред.).

Последние годы жизни о. Филипп больше сидел на коечке, уже ноги отказывали.

ПРОСТО ПО-ДРУГОМУ НЕЛЬЗЯ

Мало у кого из катакомбников был рядом пастырь, чтобы можно было прийти, посоветоваться по духовным, мирским вопросам, почерпнуть силу в противостоянии кипящей вокруг богоборческой жизни. Но Господь не оставлял. Была мудрейшая, прозорливая Варенька, которую все считали святой. Тут же недалеко блаженненький Мишенька, о нем надо писать особо, ибо такого Божъего человека, думается, нет больше нигде. Был дедушка Сергий, о котором писалось выше. К нему за советом и руководством ехали со всех сторон. А если уж очень далеко ехать, то писали и незамедлительно получали исчерпывающие ответы с ссылками на святых отцов и Писание.

Матушка Маргарита в Воронеже, дедушка Василий и его жена Василиса в Вятской области, Григорий Иванович в Сибири и много, много других. Особенно значение этих людей возросло, когда старых батюшек тихоновского рукоположения становилось все меньше, а новым взяться было неоткуда.

И все-таки таких, как Варенька, со своими "хожалками", которые открыто исповедовали веру истинную, было немного. В основном, как выше писалось, истинно-православные христиане жили потаенно в глухих углах. И жили так, как писал святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский в своей статье "950-летие Крещения Руси".

"Для Руси и русского народа, несмотря на все бывшие отдельные уклонения и даже падения, главным было служение правде и стояние в истине". Вот и все объяснение сути и духа катакомбного Православия. Не соединяться ни в чем с безбожным и богоборческим государством, не участвовать в выборах, не брать паспортов, не работать на него, не посещать его церкви - это и есть стояние в истине. Легко сказать. А как это осуществить? Когда Григорию Денисову (сыну Сергея Степановича) было 17 лет, его взяли. Брали его и раньше, но тогда выпускали, - мал очень, - не пускал под откос поезда, не взрывал государственные учреждения (тогда все несчастные случаи: пожары, взрывы, крушения - истерически объясняли происками врагов народа). Он им сказал:

- Живем, молимся Богу, ни в чем не участвуем.

- Вот вы и есть самые страшные враги. Лучше бы ты поезд под откос пустил, вреда для государства было бы меньше, чем жить так, как вы живете, - сказали ему на следствии.

Ясно понимали власти опасность для себя вот таких, стоявших в истине, христиан. Ловили, сажали, но они, отсидев, возвращались и продолжали служить правде и истине. Основанием для заключения являлись и тайные моления, особенно если при этом был священник или если властям попадались письма, в которых разъяснялось, почему грех идти в колхозы, грех брать паспорта, грех жить в городских квартирах. Выявлялись авторы и получатели этих писем и им тоже давали срок. Поэтому жить на свободе и исповедовать истину надо было очень осторожно. Молились только ночами. Ночью приезжал батюшка, заранее давая знать, когда он будет. Основательно поговев, уж не меньше трех дней, а зачастую и больше, в назначенное время, крадучись, подходили к избе. Вечерня, утреня, исповедь, Божественная литургия - все вполголоса, и утром, наскоро перекусив, батюшка отправлялся с рюкзаком к другим, спрятав в шарф бороду и волосы под шляпу. В сапогах, в плаще производил впечатление бывалого туриста. Ездили, как правило, вдвоем, стараясь внешним видом не вызывать подозрений у властей. А лучше всего им бы и вообще не попадаться на глаза, так как глаз у властей был наметанный. Как ни маскируйся, но благообразие во всем: во внешности, походке, разговоре - не скроешь. И тут же: "Документы!" А их-то и нет. Но Бог миловал. По уходе священника паства становилась на молитву: акафист святителю Николаю, молитвенные прошения к Спасителю и Божьей Матери о путешествующих читались со слезами. И по святым молитвам паствы тайные священники десятками лет окормляли паству, оставаясь на свободе.

Когда заходишь в избу истинно православных, то всегда поражает наличие огромного иконостаса, буквально от пола до потолка. Иконостас, как правило, в отдельной комнате, где не спят, не живут, а собираются либо для молитв, либо для благочестивых разговоров, либо для праздничных или поминальных трапез. Масло, как и положено, то, которое идет в пищу. Тумбочки, аналой, книжный шкаф; все исключительно для религиозных нужд. Много восковых свечей, которые льют или катают сами, кто как может. Многие из христиан держат ульи, отсюда воск на свечи. Кто не держит, тот покупает или уже готовые свечи, или воск у тех, кто держит. В остальных комнатах иконостасы поменьше. В общем, воистину эта семья - малая церковь. Отец, как и положено, глава семьи. Без его благословения не начинается никакая работа. Весь труд, вся нелегкая крестьянская жизнь освящены молитвой. И приезжая из города и постепенно входя в ритм этой жизни, умиротворяешься, весь наполняешься молитвой, каким-то благодатным покоем, и этого духовного заряда хватает на долгое время. Как правило, кто-то из семьи ежедневно вычитывает, помимо утренних и вечерних молитв, часы, всю полунощницу и малое повечерие с каноном дневному святому. Ну, и, конечно, несколько кафизм и недельный канон с акафистом. Западному человеку трудно представить, насколько трудна жизнь крестьянская в России. Практически все питание свое: молоко, яйца, все необходимые овощи - от своей скотины или со своего огорода. Земли - сколько хочешь, покоса - сколько надо, дрова - за избой растут. Места настолько глухие, что сельсовет порой был рад, что в его местности находится трудолюбивая семья без пьяниц и хулиганов.

Господь своих не оставлял, и зачастую гонимые и преследуемые, живущие в местах ссылки, жили даже материально намного лучше, чем несчастные колхозники, не говоря уже о душевном настроении.

Покойный дедушка Сергий рассказывал: дело было на Пасху. Пошли всей семьей в соседнее село в еще незакрытый храм. Встретили Христа: идут обратно домой. Погода прекрасная, играет солнышко. А в это время колхозное начальство выгнало колхозников дорогу мостить; другого времени, как на Пасху, конечно, у начальства не нашлось. "Христос Воскресе!" - приветствует дружно семья дедушки колхозников. Молчание. Потом - тихий женский голос: "Мы этого недостойны".

Нет дела, которое бы не спорилось в руках простого, не испорченного цивилизацией русского человека. И поэтому, где бы ни обосновывались катакомбники, вырастали дома со всеми дворовыми постройками: банями, скотным двором, распахивались земли, ставились ульи. И все это - своими руками. Сложить печку, вставить стекла, изготовить для женщин прядильный станок, любого размера кросны и прочие приспособления для тканья дорожек, ковриков, не говоря уже о столярных и плотничьих работах - все возможно для русского крестьянина. И все, конечно, с молитвой и Божьим благословением.

Умилительно видеть, как вот сейчас уже, перед тем, как начать класть печку, мой знакомый печник - катакомбник снял шапку, помолился. Перекрестился - и дело пошло. Девушка девятнадцати лет только тогда, как прочитала молитву и сделала три земных поклона, села за швейную машинку.

Нас, бывших сергиан или живущих на Западе, поражает это, ибо нет у нас такого памятования о Боге. А у них иначе и быть не может, так как жизнь истинно-православного, независимо от того, семейный ли он или нет - это жизнь почти подвижническая, монашеская. Мне было неясно, когда приходилось читать, что до царя Петра I вся Россия представляла собой монастырь. Подружившись с катакомбниками и увидев их жизнь, все стало очевидным. Как для пришедшего в монастырь, кроме Бога, духовного отца и самого спасающегося, нет никого. Все упование на Бога, Матерь Божью и святых. Так и у катакомбников никаких социальных подпорок: Господь да духовный отец, с которым любыми путями поддерживается связь и сам осознанно стоящий в Истине спасающийся. Защиты, кроме Бога, никакой нет. И как какая-нибудь неприятность или вызов к районному начальству, или просто сына вызывают в военкомат (в армию некоторые ребята шли, но присягу не принимали), так вся семья на молитву. Болезнь или просто необходимая по житейским нуждам дальняя поездка - все на молитву.

Как-то в начале 90-х годов пришлось немножко приоткрыть дверь в потаенную Россию одной чудной русской американке Елизавете, девушке русского происхождения, верующей и благочестивой. Приехали к катакомбникам-чувашам. В доме одной семьей живут и спасаются бабушка за семьдесят лет, еще одна катакомбница и раб Божий, единственно работающий. Когда-то жили как квартиранты у Анастасии, дочери тайного батюшки, потом хозяйка умерла, так и остались жить в этом доме одной духовной семьей, и вот мы с этой девушкой отправились к ним в гости. Мы, естественно, не афишировали, что наша девушка из Америки. Удивило Лизу прежде всего то, что эти простые люди через свое стояние в истине - неосознанно продолжали стоять и защищать сам быт единой дореволюционной России... В субботу, как положено, отслужили всенощную. Пришли катакомбники: русские, чуваши - человек семь. Помолились и разошлись. На другой день собралось человек, наверное, около пятнадцати. Часы, канон Божией матери нараспев (как служилось в Дивеево при преподобном Серафиме), обедница. Службу вела сестра Л., читали, кому она давала, пели все.

Как правило, кончали акафистом Иисусу Сладчайшему. Моление окончилось. Уже во время чтения часов сестра Л. пошла топить печку и готовить трапезу. Возвратилась, когда приходилось вести пение обедницы. Зимой служба оканчивалась к двенадцати, а летом к трем, т.к. летом и всенощную и обедницу служили в воскресенье. Надо отметить, что в разных катакомбных общинах свои особенности: акафист читается после обедницы обязательно, или Иисусу Сладчайшему, или Воскресению Христову. Часто службы завершаются благодарственным молебном. Затем поминают: "Великаго Господина нашего Митрополита Виталия..." и, если есть, то и местного правящего архиерея. Суббота нужна была для огородных и домашних работ - огороды, баня, косьба, загонять скотину и пр. Но это не везде, во многих местах служили как положено , только начинали поздно, часов в восемь вечера, После службы трапеза. Выдвигался стол, мы все садились. Для меня, городской жительницы, деревенская еда казалась упоительной. В русской печке, в глиняном горшке запеченная со своим, конечно, сливочным маслом и топленым молоком картошка. В другом горшке - омлет из яиц. Миска с творогом, миска с пахтаньем, свои соленья, варенья и проч. Всем подавались деревянные ложки и, пропев молитвы, сели кушать, Моя гостья медлила. Я ей говорю: "Ешь, не стесняйся, здесь все едят из общих тарелок". Стала есть, После трапезы она мне говорит: "Я не представляю, чтобы в Америке мать с дочерью ели из одной тарелки, не то, что все чужие и разные, как здесь". К вечеру мы с ней вышли прогуляться. Попалась нам женщина, несущая на коромыслах воду. Девушка говорит: "Все ясно. Понятно, почему все едят из одной тарелки. Когда так трудно достается вода, то ее, конечно, надо экономить при мытье". В этом, конечно, есть тоже доля истины, но самая незначительная. Главное все же не это! Главное, что такая общая трапеза объединяет. Мы все члены одной христианской общины, мы все причащаемся из одной чаши у нашего батюшки, и уж, конечно, мы все можем вкушать из одной миски: молодые и старые, больные и здоровые, ибо мы все уды (члены) Церкви, а если что с нами и случится, то такова воля Божия.

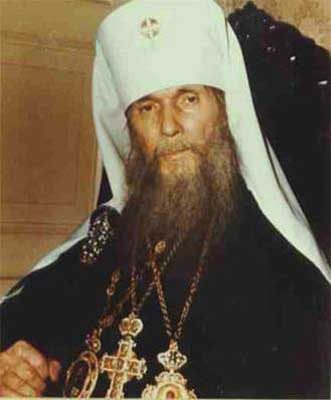

Самое поразительное, что в эти все глухие и немые годы истинно православные всегда четко осознавали себя Церковью, возглавлением которой является Синод, когда не было определения Синода, кто из епископов каноничный, а кто самосвят, то все общины с батюшками, рукоположенными владыкой Антонием(Галынским) и владыкой Феодосием и другими, всегда везде поминали: "Великаго Господина Митрополита Филарета..." (мне это приходилось слышать), а потом, когда Владыка Митрополит Филарет скончался, стали поминать "Митрополита Виталия..."

Эти отношения были отчасти односторонними. Нашим катакомбникам хоть из передач как-то удавалось узнавать о деятельности своего первоиерарха (т.е. первосвятителя РПЦЗ - ред.), но как мог простой, беспаспортный христианский люд с батюшками, которые иногда в списках живых нигде не значились, дать знать о своей жизни за границу. Например, про одного батюшку мне рассказывали катакомбники, что его духовные чада выкупили из тюрьмы. Кое-кого из охранников удалось подкупить, и его, когда повели на расстрел, не расстреляли, а отпустили, а в списках он везде проходил, как расстрелянный. И так он долго жил среди своей паствы, так и скончался, нигде в государстве не значась. Только осознавая, что такое Святая Русь, что собой представляет русский православный человек, такие светильники, как владыка Иоанн (Максимович) и о. Серафим (Роуз) понимали, что иначе быть не могло, что должны существовать потаенное христианство и потаенная Россия.

Поэтому среди верующих ИПЦ и РПЦЗ было полное осознание себя чадами одной Церкви, по крайней мере еще в 80-х годах. Я знаю, что верующие всего Поволжья были связаны с воронежцами, сибиряками, Петербургом, Подмосковьем, Краснодаром - везде были "свои", как выражались катакомбники. Часто на лето из северных мест Горьковской области катакомбницы ездили к своим в более теплые края Краснодарского края, а к ним приезжали из Сибири - такая была взаимопомощь. У дедушки Сергея был список адресов бедных и немощных старушек, без паспортов и пенсий. Моя знакомая девушка Татьяна имела адрес такой старушки из-под Москвы и аккуратно, примерно раз в месяц, отправляла ей продовольственные посылки с крупой, сахарным песком, макаронами и прочими необходимыми продуктами. Старушка ей отвечала. И Таня говорила мне: "Вот не видела ее ни разу, а чувство такое, что это моя близкая-близкая родственница, бабушка как будто". И это было повсеместно. Работающие помогали, чем могли, неработающим: деньгами, продуктами, одеждой.

Одного батюшку спросили:

- Батюшка, как спастись?

- А ты, - говорит, - возьми, раба Божия, какую-нибудь старушку к себе в дом, ухаживай за ней до смерти, вот и получишь спасение.

При той чистоте, молитвенности, стоянии в Православии, сильном желании спасти душу, право, оставался малый штрих - жертвенной деятельной любви к ближнему - для получения Царства Небесного. И такие случаи настолько обыденны, что их и воспринимали, как ничего особенного. К двум уже пожилым родным сестрам пришла в дом старенькая, кажется, бездомная, катакомбница.

"Лиза, пришла к тебе умирать. Пусти меня на печку". - "А, ну давай, залезай".

А у Лизы у самой мать престарелая давно уже с койки не встает. Полежала, поболела какое-то время старушка. Лиза за ней, как могла, конечно, ухаживала. Затем старушка умерла. Собрались верующие - сколотили гроб, похоронили. Справили поминки, 9-й день, 40-й день. Сообщили батюшке. Батюшка отпел заочно. Вот и все. Ничего особенного. Никаких документов, конечно, у старушки не было, впрочем, как и у всех, кто ее хоронил, поэтому и никакой волокиты. Похоронили ее по-человечески, вернее, по-Божьи на своем сельском кладбище.

Такие случаи, конечно, встречаются и среди простых русских людей, по неведению принадлежащих к МП. У нас в доме, в коммуналке, в одной комнате проживали две Марии. Тогда они работали вместе, кажется, нянечками в больнице и им дали одну комнату на двоих. Они состарились и одну из них разбил паралич. Семь лет пролежала она неподвижно: полная, розовощекая, как яблочко, чистенькая. Вторая Мария высохла, на лице один нос, пожелтела, согнулась. Попробуй, корми, бегай по магазинам, ворочай, чтобы не было пролежней, непрерывная стирка (больная, конечно, ходила под себя). Как-то надо и мыть ее, а ни горячей воды, ни ванны нет. А ведь чужая! О том, чтобы какие-то деньги получать за уход, эта мысль просто в голову не могла придти. В свободное время бегала, конечно, в церковь и еженедельно приглашала батюшку для причастия больной.

- Только этим и живет, - со вздохом говорила тетя Маруся.

- Сама-то ты, хоть, причащаешься с ней? - спрашивали ее. - Нет. Не могу, то накричу на нее, то поропщу - где уж мне.

Вот умерла, болящая. Так эта тетя Маруся из церкви не выходит, все службы, все панихиды - и непрерывные записки об упокоении рабы Божией. Но если в патриархии при обширном числе верующих такие случаи все-таки единичны, то в среде катакомбников это повсеместно. Это их жизнь, это их уклад, это их спасение.

В среде патриархии, увы, чаще встречаются другие типичные случаи. В свой книге "И возвращается ветер..." политзаключенный Буковский описывает такой случай. В очередной раз его посадили в психушку. Там больные, чтобы по ночам слушать "западные голоса", собрали транзистор. И тихонечко слушали. Так он пишет, что они не так боялись штатных стукачей, которые, конечно, были при каждой палате, как милых "верующих" нянечек, которые мыли полы, прибирали тумбочки, заправляли кровати и очень аккуратно доносили на своих больных, кто что сказал, кто что сделал, при том, что все носили крестики и, очевидно, ходили в церковь. Когда больные их начинали стыдить: что же, мол, вы Богу молитесь, а сами продаете нас, - они отвечали: ну и что, у нас работа такая. Когда я пересказала это одному патриархийному священнику, его прямо передернуло и у него вырвалось: "Это точно подмечено", - кажется, он еще сильнее сказал. Не помню уж. Досталось, наверное, ему от таких советских "верующих".

А вот случай из катакомбной жизни. Он широко известен в среде верующих, участники этой истории живы и это среди катакомбников воспринимается, как нечто обыкновенное. В семье катакомбников, глава которой погиб в тюрьме, как принадлежавший к Тихоновской Церкви, было пять дочерей и три сына. Младшая - Римма, была очень милая девушка. После войны окормлял всю семью тайный батюшка, о. Иоанн, уже умерший. Гонение в хрущевские времена на истинно-православных христиан было страшное, поэтому все ушли в глубокое подполье. Связь с батюшкой была засекречена. Новых в свою паству он практически не принимал - боялся провокаций. И вот, эта девушка встретила паренька, он приехал к родителям в отпуск с Дальнего севера, и они полюбили друг друга. Что делать? Где венчаться? У своего батюшки - невозможно. Паренек очень хороший, но мог ли он понять суть тайной Церкви? О патриархии речи вообще не возникало. Короче, сошлись. Стали жить. Она предупредила его, что верующая. Он был на все согласен. Посты есть посты, физической близости не допускалось, праздники - то же самое. В общем, как и положено. Сначала он смирялся, потом это стало его раздражать. Тут он заметил, что как голосование - жена уезжает к родне, а если нет, то все равно ни за что не пойдет. Верующая, а в церковь не ходит. Родился сын, мать глубоко привязалась к нему, как бы предчувствуя, что не долго быть ей с сыном. И действительно, науськиваемый родней, муж подал на развод, с требованием, чтобы суд присудил сына ему, так как религиозный фанатик не может воспитывать ребенка. И все же, втайне надеясь, что это жену образумит, и она станет как все. О подробностях суда она до сих пор говорить не может. Плакала непрерывно и, как утверждает, действительно кровавыми слезами. Требовали, чтобы она отреклась от Бога, тогда ей вернут сына. - Бога на ребенка я сменить не могла. - И тридцать лет она проплакала с молитвой за него: Господи, спаси его душу. Через три года муж женился, пошли другие дети, семья была нецерковная, детей не крестили. Жили все в одном городке, все друг друга знали. В 70-х годах лето было очень жаркое, дождей не было с самой весны. Возникли страшные лесные пожары.

- Это такие, как моя мамка, леса поджигают, - наученный в садике говорил ее сын. Римма поехала к блаженному Мишеньке, тот говорит: - Спасется.

- Да он даже не крещеный.

- Подожди, монахом еще будет.

Когда сын поступил в Питер учиться, она поехала увидеться с ним. Там, конечно, остановилась у своих. Позвонили:

- Здесь твоя мать, увидеть тебя хочет.

- А надо ли? - спросил сын. Но пришел. Современный паренек.

- Ты хоть крещеный? - спросила мать.

- Не знаю, кажется.

- А крестик носишь?

- Нет.

Мать дала крестик. Вот и все свидание. Далеко это было от предсказанного Мишенькой. Прошло еще дет десять. Мать оказалась в Москве, ухаживала за одной болящей. Вдруг звонок из дома, от племянников. Сын приехал, отец уже умер к тому времени, к мачехе, которую почитал за мать, к сестрам. Зашел и к ним:

- Дайте ему трубку, - просит мать. - Витя, приезжай, я в Москве.

- Не знаю, я себе не хозяин.

"Кто же ему хозяин", - недоумевала она. Поплакала, успокоилась. И вдруг в самый день ее Ангела звонок. У порога стоит молодой человек с длинными волосами, бородатый. Еле-еле узнала мать сына. Всего ожидала. Но не такого вида. Оказалось, он послушник у одного иеромонаха и МП. "Вымолила" - говорят некоторые. "Витя пошел матерней дорогой", - сказала мачеха... А мать продолжает плакать и молиться: "Господи, сделай так, чтобы пришел сынок в Православие. Сейчас, конечно, нельзя так сразу, так хоть потом, чтоб он был в истинном Православии". Верит она, что должно исполниться предсказание блаженного Мишеньки. Лицо у этой матери-христианки всегда светлое, глаза от непрерывного плача тоже светлые, какие-то прозрачные, как у ребенка. Молитва за сына преобразовалась в молитву за всех людей. "Господи, спаси всех. Всех, всех спаси". "Ты не молись о здравии, - советовала она мне, - молись о спасении души. Спасение души - это самое лучшее для человека".

Так и вся наша истинно-православная Церковь верит, что должны исполниться предсказания преп. Серафима Саровского и праведного Иоанна Кронштадтского о возвращении русского народа к Православию. И молятся рассеянные по лицу земли истинно-православные христиане: "пусть не сразу, но хотя бы потом, пришел наш русский народ к истинному Православию..."

А. В. Белгородская

30 декабря / 12 января 1995 г. отошла ко Господу Алевтина Владимировна Белгородская (1942 г. рождения) - автор этих воспоминаний. Вся ее жизнь была как бы нелегким путем по пустырям атеистического государства к истинной Церкви. Она принадлежала к той части общества, которую раньше было принято называть "советской интеллигенцией". Чем жили эти люди? Убежденными коммунистами большинство из них, конечно, не были. Чаще всего это были люди ищущие, отводившие души в беседах о поэзии Данте или песнях Галича, собираясь с друзьями на маленьких кухнях своих квартир. Они не знали еще истинного Утешителя, но многие искали его. Так и Алевтина Владимировна, живя в Казани, прошла через Московскую Патриархию, и, по милости Божией, познакомилась с катакомбными христианами. Постепенно для нее открылся сокровенный мир Святого Православия, которому она служила, по мере сил, до последних дней.

Господь сподобил ее провести последние дни около Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле. Она знала, что неизлечимо больна, но нам никогда не приходилось видеть ее унывающей или озлобленной на судьбу. До последних дней она с любовью принимала всех навещавших ее и с радостью делилась своими рассказами о России и ее верных чадах - катакомбниках. В это время ею и были написаны сии воспоминания. Она не питала неприязни к чадам МП или к тем, кто им сочувствовал, но с материнской любовью пыталась объяснить, в чем правда истинно-православных христиан. Та правда, отказ от которой равносилен отказу от Христа.

Скончалась она в мире, по-христиански. Последние ее дни особенно скрашивали монахини из общины преподобномученицы Елизаветы, которые читали подле умиравшей Псалтирь. После кончины Алевтины Владимировны знавшие ее катакомбные священники, приезжавшие из России, считали своим долгом отслужить на ее могиле, находящейся на монастырском кладбище, панихиду или литию.

И хотя она мало чем отличалась от других: не родилась в катакомбной семье, не сидела в лагерях, но мы все же не побоимся сказать, что она принесла в русское зарубежье еще одну искорку - гонимой, но не сдавшейся потаенной России...

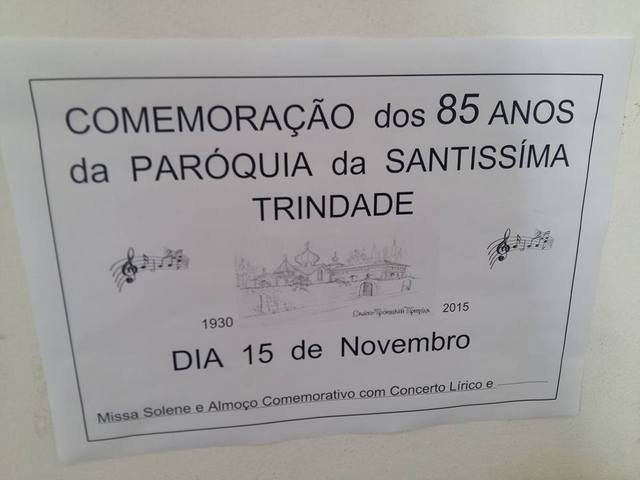

15 ноября 2015 г. праздновалось 85 лет со дня основания первого Русского Православного Свято-Троицкого Храма в городе Сан-Паулу (Сан-Паулская и Южно-Американская епархия РПЦЗ).

15 ноября 2015 г. праздновалось 85 лет со дня основания первого Русского Православного Свято-Троицкого Храма в городе Сан-Паулу (Сан-Паулская и Южно-Американская епархия РПЦЗ).

Интервью со священником Георгием Яном, который пробыл в течение трех месяцев на приходе Прп. Серафима Саровского и Св. Иоанна Кронштадтского в Ла Меса (Калифорния, США, ИПЦ Греции)

Интервью со священником Георгием Яном, который пробыл в течение трех месяцев на приходе Прп. Серафима Саровского и Св. Иоанна Кронштадтского в Ла Меса (Калифорния, США, ИПЦ Греции)

В день памяти пророка Божия Илии, 20 июля/2 августа 2015 г., перед тем, как оказаться в Одессе для сдачи сессии в епархиальной духовной семинарии (РПЦЗ), Господь сподобил нас побывать в г. Малине (Украина), в гостях у Покровского прихода и его нынешнего настоятеля отца Георгия Сторожицкого.

В день памяти пророка Божия Илии, 20 июля/2 августа 2015 г., перед тем, как оказаться в Одессе для сдачи сессии в епархиальной духовной семинарии (РПЦЗ), Господь сподобил нас побывать в г. Малине (Украина), в гостях у Покровского прихода и его нынешнего настоятеля отца Георгия Сторожицкого.

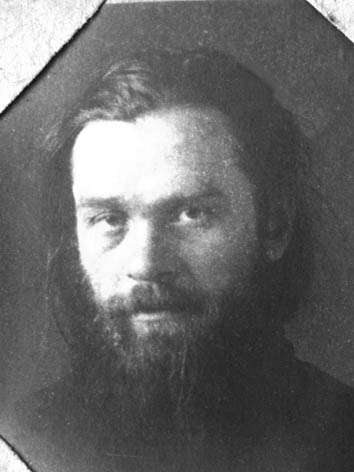

Протопресвитеръ Михаилъ Польскій († 1960 г.) родился 24 октября (6 ноября) 1891 г. въ станицѣ Новотроицкой Кубанской области въ семьѣ псаломщика. Окончилъ Ставропольскую духовную семинарію (1914) и по ея окончаніи работалъ противосектантскимъ миссіонеромъ. Священникъ (1920). Въ 1921 г. поступилъ въ Московскую духовную академію, которая вскорѣ была закрыта. Въ 1923 г. арестованъ и послѣ тюремнаго заключенія былъ сосланъ въ Соловецкій лагерь, а въ 1929 г. — на 3 года въ Зырянскій край. Въ 1930 г. бѣжалъ изъ ссылки и покинулъ Россію, перейдя россійско-персидскую границу. Сначала попалъ въ Палестину, потомъ (съ 1938 по 1948 гг.) былъ настоятелемъ прихода въ Лондонѣ въ юрисдикціи Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ). Въ 1948 г. переѣхалъ въ США. Служилъ въ каѳедральномъ соборѣ «Всѣхъ скорбящихъ Радосте» въ г. Санъ-Франциско (шт. Калифорнія, США) (съ 1952 г. — старшимъ каѳедральнымъ протоіереемъ указаннаго собора). Послѣ побѣды въ 1949 г. на т. н. «Лосъ-Анжелосскомъ процессѣ», гдѣ о. Михаилъ защитилъ каноническую правоту РПЦЗ какъ экспертъ-канонистъ, онъ былъ возведенъ въ санъ протопресвитера. Въ 1955 г. упомянутъ какъ каѳедральный протопресвитеръ, замѣститель предсѣдателя епархіальнаго совѣта Западно-Американской епархіи Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ). Ушелъ на покой въ 1959 г. Скончался 8 (21) мая 1960 г. въ Санъ-Франциско. Похороненъ на Сербскомъ кладбищѣ подъ Санъ-Франциско.

Протопресвитеръ Михаилъ Польскій († 1960 г.) родился 24 октября (6 ноября) 1891 г. въ станицѣ Новотроицкой Кубанской области въ семьѣ псаломщика. Окончилъ Ставропольскую духовную семинарію (1914) и по ея окончаніи работалъ противосектантскимъ миссіонеромъ. Священникъ (1920). Въ 1921 г. поступилъ въ Московскую духовную академію, которая вскорѣ была закрыта. Въ 1923 г. арестованъ и послѣ тюремнаго заключенія былъ сосланъ въ Соловецкій лагерь, а въ 1929 г. — на 3 года въ Зырянскій край. Въ 1930 г. бѣжалъ изъ ссылки и покинулъ Россію, перейдя россійско-персидскую границу. Сначала попалъ въ Палестину, потомъ (съ 1938 по 1948 гг.) былъ настоятелемъ прихода въ Лондонѣ въ юрисдикціи Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ). Въ 1948 г. переѣхалъ въ США. Служилъ въ каѳедральномъ соборѣ «Всѣхъ скорбящихъ Радосте» въ г. Санъ-Франциско (шт. Калифорнія, США) (съ 1952 г. — старшимъ каѳедральнымъ протоіереемъ указаннаго собора). Послѣ побѣды въ 1949 г. на т. н. «Лосъ-Анжелосскомъ процессѣ», гдѣ о. Михаилъ защитилъ каноническую правоту РПЦЗ какъ экспертъ-канонистъ, онъ былъ возведенъ въ санъ протопресвитера. Въ 1955 г. упомянутъ какъ каѳедральный протопресвитеръ, замѣститель предсѣдателя епархіальнаго совѣта Западно-Американской епархіи Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ). Ушелъ на покой въ 1959 г. Скончался 8 (21) мая 1960 г. въ Санъ-Франциско. Похороненъ на Сербскомъ кладбищѣ подъ Санъ-Франциско.

Право на правду. Сергианство как советскость: священник Георгий Эдельштейн на тему возобновившейся в РПЦ МП дискуссии

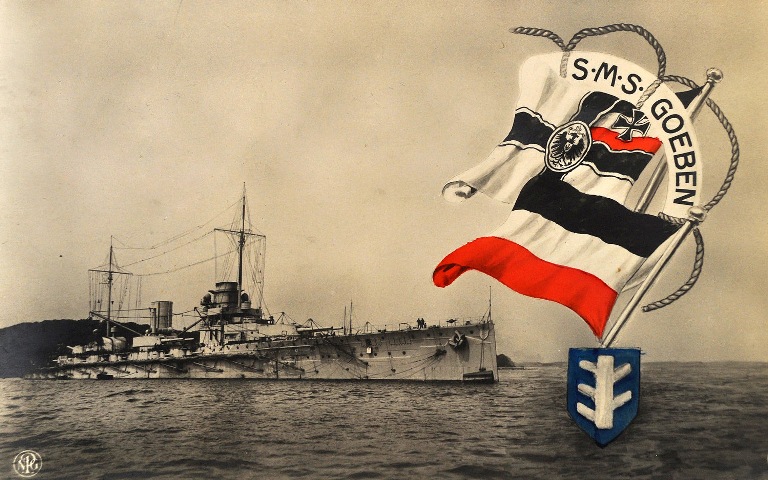

Право на правду. Сергианство как советскость: священник Георгий Эдельштейн на тему возобновившейся в РПЦ МП дискуссии 101 год назад, 16/29 октября 1914 года, в самом начале еще официально необъявленной войны с Турцией, совершил свой подвиг русский флотский священник - иеромонах Антоний (Смирнов), отдавший жизнь за други своя.

101 год назад, 16/29 октября 1914 года, в самом начале еще официально необъявленной войны с Турцией, совершил свой подвиг русский флотский священник - иеромонах Антоний (Смирнов), отдавший жизнь за други своя.

Со слезами и большим воодушевлением встретили и приветствовали все верные ИПЦ Греции в Салониках своего нового Митрополита, Высокопреосвященнейшего Григория. Интронизация состоялась в Соборе Трех Святителей города Салоники.

Со слезами и большим воодушевлением встретили и приветствовали все верные ИПЦ Греции в Салониках своего нового Митрополита, Высокопреосвященнейшего Григория. Интронизация состоялась в Соборе Трех Святителей города Салоники.

Переживаемый период.

Переживаемый период.

Мир перед лицом русского послереволюционного беженства: опыт исторической аналогии

Мир перед лицом русского послереволюционного беженства: опыт исторической аналогии Михаил Налимов

Михаил Налимов  В Евангелии есть повествование о том, как Господь Иисус Христос освободил от тяжкого недуга беснования несчастного человека, которого захватил в свою власть не один злой дух, а целый легион злых духов — этих врагов Божиих и врагов человечества. Когда мы с вами читаем или слышим это Евангелие, то не можем, конечно, не обратить внимания на то место, где говорится, как злые духи, владевшие человеком, увидя приближавшегося Спасителя и поняв, что пришел конец их злобному насилию и мучению несчастного, — стали просить Его, чтобы Он позволил им войти в стадо свиней, пасшихся тут же на берегу озера.

В Евангелии есть повествование о том, как Господь Иисус Христос освободил от тяжкого недуга беснования несчастного человека, которого захватил в свою власть не один злой дух, а целый легион злых духов — этих врагов Божиих и врагов человечества. Когда мы с вами читаем или слышим это Евангелие, то не можем, конечно, не обратить внимания на то место, где говорится, как злые духи, владевшие человеком, увидя приближавшегося Спасителя и поняв, что пришел конец их злобному насилию и мучению несчастного, — стали просить Его, чтобы Он позволил им войти в стадо свиней, пасшихся тут же на берегу озера.  Кто хочет идти за Иисусом Христом, тот может воспользоваться еще следующими советами:

Кто хочет идти за Иисусом Христом, тот может воспользоваться еще следующими советами: Второй пастырский визит в Святую епархию Тбилиси (Грузия, ИПЦ Греции)

Второй пастырский визит в Святую епархию Тбилиси (Грузия, ИПЦ Греции)

В понедельник 9 ноября (н. ст.) 2015 г. в монастыре Св. Артемия Коридаллоса (Аттика, ИПЦ Греции) состоялось погребение настоятельницы обители - игумении Исихии, которое возглавил Блаженнейший Архиепископ Калинник в сослужении Митрополитов Хризостома Аттикийского и Геронтия Пирейского.

В понедельник 9 ноября (н. ст.) 2015 г. в монастыре Св. Артемия Коридаллоса (Аттика, ИПЦ Греции) состоялось погребение настоятельницы обители - игумении Исихии, которое возглавил Блаженнейший Архиепископ Калинник в сослужении Митрополитов Хризостома Аттикийского и Геронтия Пирейского.

Протоиерей Владимир Богданов

Протоиерей Владимир Богданов