Репортаж с места стояния Зои (ФОТО)

Решили все-таки сегодня подъехать к месту "Зоиного стояния". Поразительно, но большинство самарцев не в курсе этой истории, таксист так вообще впервые слышал об этом, не знал, куда везти.

Автор: Интернет Собор. Дата публикации: . Категория: История РПЦ.

Решили все-таки сегодня подъехать к месту "Зоиного стояния". Поразительно, но большинство самарцев не в курсе этой истории, таксист так вообще впервые слышал об этом, не знал, куда везти.

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Русская Православная Церковь.

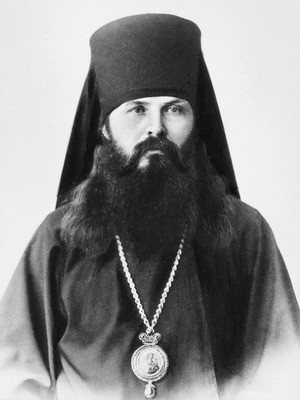

Епископ Иннокентий (Фигуровский).

Епископ Иннокентий (Фигуровский).

Начало нового этапа в истории Российской Духовной Миссии в Пекине

Православие в Китае насчитывает более чем трехвековую историю. Русские миссионеры внесли огромный вклад в распространение христианства в Срединном государстве, они были первопроходцами отечественного и мирового китаеведения, способствовали развитию российско-китайских отношений. Но среди многих известных и выдающихся членов Духовной Миссии и деятелей Русской Православной церкви в Китае, несомненно, выделяется личность митрополита Пекинского и Китайского Иннокентия (Фигуровского). Благодаря подвигу сына сельского священника из глухой сибирской деревушки удалось воплотить в жизнь мечту Петра I и потребность русского общества, выполнить миссию Свт. Иннокентия Иркутского - донести Православие народам Китая и заложить основы Китайской Православной церкви.

Иван Аполлонович Фигуровский родился 22 февраля 1863 г. в семье священника Кирико-Иулитинской церкви села Пановского Аполлона Иосифовича Фигуровского и жены его Матроны Гавриловны. 24 февраля он был крещен и наречен именем в честь Иоанна Крестителя (1). Крестными у Ивана Фигуровского стали Енисейский мещанин Степан Андреевич Кочнев и крестьянка деревни Ковригиной Еловской волости Евдокия Николаевна Зубкова. Старинное сибирское село Пановское расположено на правом берегу Ангары, в 46 верстах от Кежемского волостного правления. В то время оно было центром прихода, открытого еще в 1787 г. В семье священника Аполлона Кирико-Иулитинской церкви было несколько детей. Все без исключения Фигуровские были яркими личностями и внесли свой посильный вклад в развитие Православной церкви. Так в истории Енисейской епархии навсегда остались имена старшего брата Ивана Фигуровского, Василия Аполлоновича и племянников, Александра Васильевича и Ивана Васильевича. Кандидат богословия Иван Васильевич Фигуровский был активным участником Поместного Собора Русской Православной Церкви в Москве в 1917-1918 гг.

Ко времени рождения Ивана Фигуровского его родители были уже не молодыми, матушке исполнилось 40 лет. В 1879 г., когда Иван Аполлонович учился в Томской духовной семинарии, Матрона Гавриловна овдовела. Позднее матушка Матрона постриглась в монашество и перебралась к сыну в Пекин, где она, всеми почитаемая инокиня Манефа, умерла в 1911 г. Младший брат Ивана Аполлоновича - Павел Аполлонович Фигуровский в 1883 г. окончил Красноярское духовное училище. Он состоял в качестве послушника при Архиерейском доме и в 1885 г. был назначен на место псаломщика Красноярского кафедрального собора. В дальнейшем Павел Аполлонович Фигуровский связал свою судьбу с Китаем, служил в Порт-Артуре, в Харбине, в Пекине и Шанхае.

Начальное образование Иван Фигуровский получил в Красноярском духовном училище. В 1878 г., после окончания училища, он поступил в Томскую духовную семинарию. В 1882 г., при переходе в 5-й класс, Иван Аполлонович уволился по прошению из Томской духовной семинарии и вернулся в Енисейскую губернию. В 1883 г. И.А. Фигуровский был определен на должность псаломщика к Балахтинской Введенской церкви Ачинского округа. В документах церкви впервые его подпись появляется по «Обыском брачным» от 24 апреля 1883 г. Вскоре, 11 ноября 1883 г. Иван Аполлонович женился на старшей дочери настоятеля Введенской церкви П.А. Симонова, 18-летней Анне Петровне (2). Тесть Ивана Аполлоновича был в числе самых уважаемых и авторитетных священнослужителей Енисейской епархии, многие годы он был благочинным в своем округе. Но через несколько лет П.А. Симонов заболел и вскоре умер, отпевал его в кафедральном соборе сам епископ Енисейский.

В 1884 г. Иван Аполлонович Фигуровский был рукоположен в священники в Дербинской Святого Пророка Илии церкви и возглавил небольшой приход, расположенный в горах на берегу Енисея не далеко от Красноярска. В феврале 1885 г. он был перемещен из Дербинского в Верхне-Кужебарский Покровский приход. Иван Аполлонович, волею судеб и церковного начальства, попал на самый край русской земли, далее села Верхне-Кужебарского до самой границы с Китаем не было русских селений. Верхне-Кужебарскую Покровскую церковь построили в 1854 г. переселенцы из Орловской губернии, русские переселенцы и составляли все население прихода. Иван Аполлонович оказался на границе с Китаем, но в тот период о миссионерской работе среди населения соседней империи речи еще не шло. В «Отчете Красноярского Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества за 1901 г.» отмечалось: «...иногда заходят китайские подданные - язычники Сойоты; но миссия христианской проповеди по отношению к ним не имеет никаких плодов» (3). На крайнем юге Енисейской губернии Иван Аполлонович Фигуровский работал не долго, в начале 1886 г. «Енисейские епархиальные ведомости» сообщили, что 19 декабря 1885 г. «Священник села Кужебарского, Минусинского округа, Иоанн Фигуровский... отчислен от занимаемой должности по прошению» (4).

С 1886 г. начинается новый этап жизни Ивана Аполлоновича, он покинул Сибирь и уехал учиться в столицу. В мае 1886 г. священник И.А. Фигуровский был принят в число воспитанников 4-го класса в духовную семинарию в Петербурге, которую окончил в 1888 г. Затем, в 1888 - 1892 гг., Иван Фигуровский был студентом Петербургской духовной академии, в этот период, в 1890 г. он был пострижен в монахи и принял имя Иннокентий. В 1892 г. иеромонах Иннокентий получил степень кандидата богословия и был назначен на должность смотрителя Александро-Невского духовного училища. В 1894 г. он был рукоположен в сан архимандрита и стал ректором духовной семинарии в Петербурге. Вскоре Иннокентий стал настоятелем второклассного монастыря и в 1895 г. был назначен в миссионерский Покровский монастырь в Москве.

28 сентября 1896 года «По указу Его Императорского Величества, Святейший Правительствующий Синод имели суждение» «уволить архимандрита Амфилохия, по прошению от должности Начальника Пекинской Духовной Миссии, назначить на его место, в сию должность, настоятеля Московского Покровского миссионерского монастыря архимандрита Иннокентия» (5). Перед новым главой Духовной Миссии в Пекине не ставились какие либо специальные задачи. Архимандрит Иннокентий должен был как и все его предшественники проехать через Сибирь и Монголию, сменить начальника 17-й Миссии Амфилохия Лутовина и взять под свою опеку немногочисленную православную китайскую общину, несколько сотен человек. В октябре 1896 г. Синод даже успел принять решение о выдаче 2009 руб. 72 коп. на проезд от Москвы до Кяхты и 300 руб. на проезд от Кяхты до Пекина. Однако о. Иннокентий поехал в Китай другим путем, тем, что следовали на Дальний Восток христианские миссионеры начиная с раннего средневековья.

Перед отъездом в Китай о.Иннокентий посетил бывшего главу 16-й Миссии вл. Флавиана. По совету обер-прокурора Синода архимандрит Иннокентий по дороге в Китай посетил Западную Европу, познакомился с работой нескольких миссионерских учреждений в Лондоне, в Оксфорде посетил единственный протестантский миссионерский монастырь. В Париже он ознакомился с работой миссионерской семинарии, готовившей специалистов для работы на Дальнем Востоке, в Риме осмотрел монастырь трапистов (молчальников). На Афоне о. Иннокентий надеялся найти подвижников, готовых отправиться на Дальний Восток с Православной миссией, но среди местных монахов не нашлось желающих поехать в Китай. Последней остановкой Начальника Миссии на пути к новому месту службы стало посещение Святой Земли в Палестине. Весной 1897 г. архимандрит Иннокентий прибыл в Китай, по дороге он посетил Шанхай и 1 марта 1897 г. приехал в Тяньцзинь, откуда проследовал в Пекин.

В конце XIX в. Российская Духовная Миссия в Пекине переживала не лучшие времена. По штату, утвержденному в 1876 г., в составе Миссии был архимандрит, 3 иеромонаха, священник, катехизатор и 3 ученика китайского языка. 16-ю Духовную Миссию (1878-1884) возглавлял архимандрит Флавиан (Городецкий). «В короткий период начальствования этого иерарха деятельность наших миссионеров имела характер преимущественно учено-издательский» (6). Миссия была не просто малочисленной, но в некоторые периоды в Пекине оставался из миссионеров лишь один архимандрит Флавиан. Большим достижением Миссии было начало православного богослужения в Пекине на китайском языке. В 1882 г. первый китаец, Митрофан Цзи, был рукоположен святителем Николаем Японским в священники. Во главе 17-й Миссии (1884-1896) находился архимандрит Амфилохий (Лутовин). В этот период деятельность Миссии сводится до минимума, число ее членов временами сокращалось до 2-х человек. Из достижений этого периода следует отметить расширение географии деятельности Миссии, открытие новых церквей и приходов.

Состояние Российской Духовной Миссии в Пекине к концу XIX в. было таковым, что она не могла в полной мере даже обслуживать духовные потребность немногочисленного русского населения в Китае. Консул в Фучжоу Н.А. Попов жаловался посланнику в 1895 г., что за прошедшие 13 лет Духовная Миссия лишь дважды командировала своего члена, иеромонаха Амфилохия в этот порт (7). Не было постоянного священника даже в Тяньцзине.

С трудом решались проблемы с обеспечением священнослужителями уже построенных церквей. В консульскую церковь в Урге постоянный штат был назначен лишь в 1892 г. из клира Забайкальской епархии, в ведение Пекинской Духовной Миссии эта церковь была передана еще позже. В построенную в 1885 г. православную церковь в Ханькоу постоянный священник был назначен также лишь в 1892 г., однако в следствии скандала он вскоре покинул приход, а на его место с зачислением в состав Духовной Миссии прибыл священник Н.П. Шастин из Урги, в будущем ставший выдающимся миссионером. В 1894 г. православный храм, вмещавший до 80 человек и имевший флигеля для священника и сторожа, был построен в Калгане. Церковь была передана в ведение Православной Российской Миссии в Пекине, но так и не получила своего священника, до разрушения в 1900 г. туда иногда приезжал иеромонах из Пекина. В других регионах Китая, где имелось русское население, православных церквей и священников не было, даже в Синьцзяне. Еще в 1899 г. обращение к председателю Миссионерского общества митрополиту Московскому с просьбой о выделении денег на постройку церкви в Кульдже и командировании туда иеромонаха осталось без удовлетворения (8).

До конце XIX в. Российская Духовная Миссия не занималась активной миссионерской деятельностью в Китае. Сами миссионеры не верили в возможность широкого распространения православия и христианства вообще в китайском обществе. Об этом свидетельствует замечание Начальника отряда судов в Тихом океане А.Б. Асланбегова: «На вопрос мой, когда Китай сделается христианским государством О.Флавиан ответил: «Никогда». Я на это не могу согласиться...» (9). Отсутствие у Духовной Миссии в Пекине возможности, средств и желания активно заниматься миссионерской деятельность в Китае привело к тому, что к конце XIX в. на огромной территории Центральной и Восточной Азии, среди различных народов, стоявших на разных ступенях общественного развития, не велось ни какой православной миссионерской работы. В Китае было менее 500 православных китайцев, большая часть из которых придерживалась христианства не благодаря трудам миссионеров, а в силу традиций или служебных обязанностей. Таким образом, Иннокентий в Пекин мог воспользоваться огромным интеллектуальным багажом, накопленным миссионерами в изучении Китая, но Миссия не имела богатых традиций миссионерской работы, лишь первый опыт службы на китайском языке и работы китайского священника и катехизаторов.

С первых же дней своей службы в Пекине архимандрит Иннокентий принялся за дело. 22 марта 1897 г. Иннокентий принял капиталы Пекинской Миссии, хранящиеся в Пекинской конторе Гонконг-Шанхайского банка – 14 674 лан, документы на земли и имущество Миссии. (10). В первую очередь он с помощью купца и подвижника русского дела в Китае А.Д. Старцева, открыл типографию и переплетную мастерскую. Иннокентий Фигуровский понимал, что без печатного слова активная проповедь не возможна, а серьезная работа требует знания китайской культуры и обобщения всего опыта российских и зарубежных миссионеров и ученых. Глава Миссии сразу же приступил к изучению китайского языка и организовал работу по составлению словарей и переведу на китайский язык богослужебной литературы. Позднее «Китайский Благовестник» отмечал: «Начальник Миссии, бывающий за службами так же ежедневно утром и вечером, изучив китайский язык, ныне закончил издание монументального полного Русско-Китайского словаря» (11).

Вскоре новому Начальнику Миссии предстояло тяжелое испытание: архимандрит Иннокентий серьезно заболел. Более двух месяцев он провел в госпитале и в санатории на территории Японии, откуда вернулся лишь в октябре 1897 г. Испытание придало Иннокентию новые силы и он с еще большей энергией занялся миссионерской работой. В 1898 г. в Пекин приехали единомышленники и будущие надежные помощники Начальника Миссии, иеромонах Авраамий (Часовников) и диакон В. Скрижалин. Достаточно сказать, что Авраамий, ставший на долгие годы «правой рукой» Иннокентия, был выпускником Императорской Академии Художеств и Петербургского Археологического института и перед приездом в Пекин окончил в Казани Миссионерские курсы по монгольскому отделению.

В 1898 г. архимандрит Иннокентий купил несколько участков земли под будущие миссионерские учреждения. На берегу моря около города Юнпинфу Миссия купила две десятины земли, на пожертвования купца Батуева. Вл. Иннокентий устроил скит около Бэйтайхэ (Пэйтайхо), в местечке Цзиньшаньцзуи. В течение лета-осени 1898 г. там была построена церковь, ставшае на многие годы центром миссионерской работы в северной части столичной провинции Чжили. Летом 1898 г. Миссия приобрела в вечную аренду участок земли близ дачного европейского поселка Кулинь в провинции Цзянси, около Ханькоу. За неимением сил, это приобретение использовалось лишь в материальных целях, земля сдавалась в аренду участками под условие экстерриториальности, распоряжался недвижимостью консул А.С. Вахович.

Первые годы службы о. Иннокентия (Фигуровского) в Пекине пришлись на самое тяжелое для христианства в Китае время. Еще накануне, во время войны Китая с Японией, возникла угроза для русских в столичном районе Цинской империи. В ноябре 1894 г. был поставлен вопрос о возможном выезде посланника из Пекина, А.П. Кассини обратился к С.П. Тыртову с просьбой приготовить десант из 25 - 30 матросов для охраны российской дипломатической миссии в Пекине (12). Во время войны в Калгане стали распространяться слухи о том, что виновницей войны является Россия, около русских домов стали собираться толпы и угрожать русским расправой. Антирусские волнения в Калгане прекратились лишь после присланного из Пекина императорского указа, говорящего о том, что русские помогают Китаю, и объявляющего о наказании тех, кто распространяет ложные слухи. В 1895 г. советник министра иностранных дел В.Н. Ламздорф отметил в своем дневнике: «Телеграмма от графа Кассини, нашего посланника в Китае, датированная ... 3 (15) февраля, рисует положение в самых мрачных красках. В недалеком будущем можно предвидеть свержение династии, общий развал империи и избиение иностранцев» (13).

В 1897 г., когда о. Иннокентий прибыл в Пекин, напряженность спала и сложилась благоприятная ситуация для развития русско-китайских отношений. Союзный договор и пакет двухсторонних соглашений вызвали взаимодействие двух народов и культур. В Китай ехали работать специалисты, значительно оживился интерес китайцев к русской культуре, русские инженеры и техники появились в Маньчжурии и Синьцзяне, военные инструкторы в Чжили, китайские студенты впервые приехали в Петербург. Пиком подъема русско-китайского сближения стал пышный прием в Пекине русской делегации во главе с Э.Э. Ухтомским в мае 1897 г.

Благоприятный период продолжался не долго. К началу 1898 г. двухсторонние отношения ухудшились из-за Порт-Артура, а бесконечные уступки Китая западным державам вызвали рост антииностранных настроений. В 1898 г. в руководстве Цинской империи разразился кризис, различные группировки попытались провести в жизнь свои рецепты избавления страны от «заморских дьяволов». Инициатива в управлении Китаем на некоторое время перешла в руки молодого императора Гуансюя, принявшего сторону реформаторов и попытавшегося освободиться от опеки старой императрицы Цыси. Группировка реформаторов придерживалась антирусских настроений, планировался даже перенос столицы Китая в район Шанхая. В сентябре 1898 г. обе дворцовые группировки выступили против иностранного вмешательства, но под предлогом защиты страны от европейцев начали эскалацию военного противостояния, чем и ускорили развязку. Императрица Цыси вернула себе всю полноту власти и поддержала консерваторов, но это, вопреки ожиданиям, привело к росту антирусских настроений в руководстве Китая, что подтвердилось начавшимися кадровыми перестановками в провинции Чжили.

Россия не вмешивалась в борьбу в руководстве Китая. Российский поверенный в делах в Пекине А.П. Павлов впервые сообщил в МИД о реформах Гуансюя лишь в конце лета, через 3 месяца после их начала. Но в китайском обществе события, происходившие при Дворе были восприняты как происки иностранцев. В сентябре 1898 г., на следующий день после казни шести активных сторонников реформ, в Пекине произошли антииностранные выступления, поддержанные войсками генерала Дун Фусяна. Державы ответили на это отправкой военных кораблей на рейд крепости Дагу, в конце сентября 1898 г. на берег были высажены европейские десанты, в том числе русский отряда, численностью около ста человек, английский и немецкий. Численность русского щтряда составляла около 100 человек. 1 октября русские моряки и казаки под командованием лейтенанта А.Н. Неелова и сотника В.Г. Раткевича заняли посты в Пекине. Покинул китайскую столицу русский десант только 22 марта 1899 г., после того как были выведены войска Дун Фусяна и прекратились антирусские провокации.

Временное затишье в Пекине не означало стабилизации ситуации в Китае. В это время в соседней провинции Шаньдун началось антихристианское движение ихэтуаней (боксеров), а в Маньчжурии развернулись антирусские выступления. Весной 1900 г. движение ихэтуаней распространилось в столичную провинцию Чжили и перерасло в массовое восстание против христиан и иностранцев. В Пекине появилось множество листовок, объявивших: «Ныне небо прогневавшись на учение Иисуса за то, что оно оскорбляет духов, уничтожает святое (конфуцианское) учение и не почитает буддизма, убрало дождь и послало 8 000 000 небесных воинов для уничтожения иностранцев» (14). Все усилия иностранных держав заставить власти Китая принять эффективные меры против восставших и самостоятельно остановить развитие восстания не привели к успеху. В мае восстание охватило всю столичную провинцию, 23 мая ихэтуани стали входить в Пекин и объединяться в регулярными войсками, отец наследника цинского престола призвал народ к уничтожению иностранцев, а 4 июня 1900 г. иностранные войска развернули боевые действия против вооруженных сил Цинской империи.

Архимандрит Иннокентий до последнего, несмотря на опасность для жизни, поддерживал свою китайскую паству. Весной 1900 г. он посетил отдаленный миссионерский стан в Бэйтайхэ. В конце мая, когда уже были жертвы не только среди китайских христиан, но европейских миссионеров, Иннокентий выезжал в деревню Дундинань, расположенную в 50 верстах от Пекина. О. Архимандрит посетил семьи крестьян, провел службу в местной церкви, он не смог спасти свою православную паству от расправы религиозных фанатиков, но сделал все от него зависящее, чтобы поддержать их дух в трагическое для христиан время. До последнего Иннокентий отказывался покинуть Духовную Миссию и перейти под охрану русского отряда на территорию посольства. Врач В.В. Корсаков вспоминал: «... утром 26-го мая русский посланник в Пекине М.Н. Гирс лично отправился к архимандриту о. Иннокентию и убеждал его оставить Миссию... После долгих убеждений о. архимандрит согласился...» (15). Архимандрит Иннокентий, получив гарантии китайских властей сохранности Духовной Миссии, взяв с собой лишь ценную церковную утварь и образ Свт. Николая, вместе с иеромонахом Авраамием и диаконом В.П. Скрижалиным переехал в Российскую дипломатическую миссию.

Лето 1900 г. стало тяжелейшим испытанием для Вл. Иннокентия, на его глазах уничтожалось все, что было создано трудами его и его предшественников. Подворье Российской Духовной Миссии с библиотекой, богадельней и школами было уничтожено вечером 31 мая, по свидетельству очевидцев в его разграблении приняли участие китайские солдаты, оставленные властями для охраны российского имущества. Вскоре было сожжено русское кладбище, памятники разрушены, могилы разрыты и кости почивших выброшены из могил. В 1900 г. полностью были разрушены церкви в Дундинане, Бейтайхэ и Калгане. Восставшие в мае - июле 1900 г. замучили до смерти 222 православных китайца, среди которых был и первый китайский священник Митрофан Цзи.

Архимандрит Иннокентий вместе с другими членами Духовной Миссии, иеромонахами Николаем Шастиным и Авраамием Часовниковым, дьяконом В.П. Скрижалиным и др., а также китайцами христианами пережил двухмесячную осаду дипломатического квартала. Посольский квартал обороняли объединенные силы иностранцев численностью около 450 человек, они защищали от расправы более тысячи гражданских лиц иностранцев и более трех тысяч китайских христиан. Большая часть гражданских лиц, в том числе и русские укрылась в английском посольстве, но архимандрит Иннокентий остался с русским отрядом. Российское посольство летом 1900 г. оборонял отряд в составе 74 моряков, 7 казаков посольского конвоя и около 10 волонтеров. В течение июня осажденные вели тяжелые бои, был момент, когда русское посольство даже было оставлено, затем вновь возвращено, защитники несли потери. Госпиталь для раненых был устроен в английском посольстве, но первая помощь во время боя на территории русской Миссии оказывалась Архимандритом Иннокентием. Благодаря его умению и мужеству большая часть раненых была спасена и вернулась в строй. Не меньшее значение для защитников миссии имела и духовная поддержка, о том сколь тяжела была психологическая нагрузка для людей, оказавшихся в ситуации говорят многие факты. Так во время осады посольского квартала потерял рассудок норвежский миссионер, выбежал к китайцам и пропал без вести служащий Русско-китайского банка. Всего за время осады в русском отряде погибло 5 человек, двое умерло и до 19 человек было ранено.

1 августа 1900 г. русские войска под командованием генерала Н.П. Линевича совместно с союзниками штурмом взяли Пекин. Поскольку Цинский двор покинул китайскую столицу, то руководство России приняло решение временно перевести дипломатическую миссию в Тяньцзинь и вывести войска. К середине октября из русских войск в Пекине осталась лишь рота стрелков и 10 казаков. Российские власти не считали возможным разрешить православным миссионерам остаться в китайской столице, Российская Духовная Миссия по распоряжению посланника в сентябре выехала в Тяньцзинь. Вместе с о. Иннокентием из Пекина без средств к существованию выехало 70 православных китайцев. Однако испытания не сломили вл. Иннокентия. Несмотря на потери и настроения в руководстве России он не отказался от своей Миссии. В Тяньцзине осенью 1900 г. миссионеры купили двор в китайском городе, 16 комнат и участок земли, на котором возвели постройки. Вскоре там была открыта школа для китайских детей.

Влиятельные силы в руководстве России не желали рисковать своими материальными и политическими интересами в Китае из-за Православной Миссии. Из Петербурга пришел приказ выехать из Китая в Порт-Артур или в Сибирь. Однако архимандрит Иннокентий не выполнил этого приказа, православные миссионеры не покинули свою паству в Пекине и Тяньцзине. Сам Начальник Духовной Миссии для продолжения миссионерской деятельности решил переехать на юг Китая. В октябре 1900 г. архимандрит Иннокентий с двумя китайскими сиротами отправился в Шанхай, где приобрел участок земли и дом. В марте 1901 г. начался набор китайцев в православную школу в Шанхае. Так, в трудное для христианства и православного миссионерства в Китае время архимандрит Иннокентий заложил новый центр Православной церкви в Китае. Это признают и подтверждают современные китайские историки (16).

В это время судьба Российской Духовной Миссии в Пекине решалась в Петербурге. Архимандрит Иннокентий в июле 1901 г. был вызван в Россию для решения вопроса о полном прекращении Православной миссионерской деятельности в Китае. Прежде чем покинуть Китай Начальник Миссии вернулся в Чжили, школа в Шанхае была оставлена на попечение диакона Сергия Чана. В Пекине о. Иннокентий купил вокруг Северного подворья для Миссии 36 фанз и княжеский дом. Миссия в Пекине была оставлена на попечение иеромонаха Авраамия, вл.Иннокентий же успел перед отъездом съездил в Бэйтайхэ, где его стараниями началось восстановление разрушенного храма.

В Петербурге Иннокентию пришлось проделать большую работу, однако ему удалось переломить настроения властей. От вопроса закрытия Миссии вновь вернулись к старой проблеме - обходимости открытия в Китае епископской кафедры. Прежде дважды поднимался вопрос о создании епископской кафедры в Пекине, в начале XVIII в. и в 1861 г. В 1721 г. на место епископа в Пекине был назначен вл. Иннокентий (Кульчицский), нареченный и рукоположенный во епископа Переславского. Но первому епископу так и не удалось добраться до Пекина, кафедру в Китае открыть не удалось. В 1863 г. вновь было принято решение об открытии кафедры, но не нашлось средств, а возможно не оказалось человека, способного воплотить это решение в жизнь. В январе 1902 г. в Петербурге вновь приступили к рассмотрению предложения «поручить управление церковными делами в Маньчжурии и вообще в Китае Начальнику нашей Духовной Миссии в Пекине с возведением его в сан Епископа» (17).

6 апреля 1902 г. царским указом Начальник Духовной Миссии в Пекине получал сан епископа с присвоением наименования «Переславский», в соответствии с наименованием первого епископа, назначенного в Китай в 1721 г. Ежегодное содержание Миссии было увеличено на тысячу с небольшим рублей и определено в 16 800 руб. 3 июня 1902 г. в Александро-Невской лавре о. Иннокентий (Фигуровский) был возведен в сан епископа Переславского. К началу июля 1902 г. вл. Иннокентию удалось сформировать окончательный состав Миссии в количестве 34 человек, в числе которых было четверо с академическим образованием, а также 10 послушников, мастеровые и проч. Вместе с епископом Иннокентием в Китай отправились иеромонахи Симон, Неофит и Пимен, диакон Нил Милютин, иеродиакон Симон, псаломщик Илларион Туркевич и другие.

8 июля 1902 г. члены Миссии, выехали из Петербурга на восток по железной дороге в двух специально предоставленных для них, вагонах. Вскоре газеты родной для Иннокентия Енисейской губернии сообщили: «Проездом из Петербурга в Пекин 21 с. июля в Красноярске останавливался Начальник Пекинской Духовной Миссии преосвященный Иннокентий» (18). По железной дороге Миссия доехала до Порт-Артура и 13 августа прибыла в Пекин. Епископ Иннокентий вместе со своими соратниками поселился недалеко от развалин подворья Российской Духовной Миссии в Пекине.

Примечания

1 Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф.819 «Енисейское духовное правление» Оп.1. Д.682. «Метрические книги сельских учреждений за 1863-1866 гг.». Л.3об.

2 ГАКК. Ф.236 «Балахтинская Введенская церковь». Оп.1. Д.100. Л.52.

3 Енисейские Епархиальные Ведомости. 1902. №7. С.201.

4 Енисейские Епархиальные Ведомости. 1886. №1. С.15.

5 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф.796 «Священный Синод». Оп.177. Д.3351. Л.1.

6 Коростовец И. Китайцы и их цивилизация. СПб., 1898. С.409.

7 Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Ф.143 «Китайский стол». Д.416. Л.21.

8 АВПРИ. Ф. 188 «Миссия в Пекине». Д.811. Л.79.

9 Российский государственный архив военно-морского флота (РГАВМФ). Ф.41. Оп.1. Д.38. Л.130.

10 РГИА. Ф.796. Оп.177. Д.3351. Л.4.

11 Китайский Благовестник. 1910. Вып.8. С.25.

12 РГАВМФ. Ф.650. Оп.1. Д.110. Л.150.

13 Ламздорф В.Н. Дневник 1894-1896. М., 1991. С.140.

14 АВПРИ. Ф.143. Д.764. Л.34.

15 Корсаков В.В. Пекинские события. СПб., 1901. С.183.

16 Ван Чжичен. Шанхай эцяо ши (История российских эмигрантов в Шанхае). Шанхай, 1993. С. 391.

17 АВПРИ. Ф.143. Д.172. Л.2.

18 Енисейские губернские ведомости. 1902 г. 26 июля.

Отношение Митрополита Иннокентия к советской власти и сергианству

Архиепископ Пекинский и Китайский Иннокентий (Фигуровский) на фоне церкви Всех Святых китайских мучеников (Пекин, Китай)

... Не питал никаких симпатий митрополит Иннокентий Пекинский к советской власти и не вступал в контакты с ее официальными и неофициальными представителями. Все оставшиеся в России его родственники пострадали от политических репрессий еще при жизни владыки Иннокентия. Родной племянник, Иван Васильевич Фигуровский, выпускник Духовной академии и участник Поместного Собора, был расстрелян большевиками в Красноярске в мае 1920 г. В 1920-х гг. Митр. Иннокентий Пекинский называл советскую власть «лживой и богоборческой».

Не менее критично относился вл. Иннокентий Пекинский и к церковным реалиям России той эпохи, и к своей китайской пастве. Он мог в открытом письме в 1917 г. заявить:

«Воспитанные в рабстве, страдая слабоволием и будучи лишены инициативы, мы едва ли найдем в среде себя достойного кандидата на патриарший престол»[31];

а в другой статье написать:

«…по соображениям чисто материального расчета русское духовенство из пастырей сделалось наемниками, из пророков – льстецами и из защитников угнетаемых – угнетателями»[32].

Вл. Иннокентий Пекинский вошел в историю, как непримиримый противник политики обновленчества. Уже в мае 1917 г. он писал:

«Что-то неладное творится в нашей Русской Церкви. Церковные реформаторы хотят обновить церковную жизнь на канонических началах, и в то же время не желают даже заглянуть в Книгу Правил»[33].

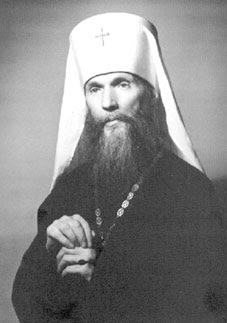

Высокопреосвященнейший Митрополит ИННОКЕНТИЙ за письменным столом (снимок сделан в марте 1931 г.) «Китайский благовестник», 1931 г. июнь-июль, С. 4

Не изменил он своей позиции до конца жизни, в 1930 г. было опубликовано «Открытое письмо Китайского и Пекинского митрополита Иннокентия Епископу Нестору», в котором говорилось:

«Не пытайтесь обманывать себя и других словесами лукавствия. Признавать митрополита Сергия своим главою – не значит ли это исполнять все его распоряжения, следовать по тому пути, по которому он сам идет? Быть лояльным к большевикам, отказаться от всякой активной с ними борьбы, чего требует митрополит Сергий от всех признающих его, – не есть ли это отречение от Христа, приятие той печати антихристовой, о которой говорит Св. Евангелист Иоанн Богослов в своем Откровении?»[34].

Март 1928 г.

Митрополит Иннокентий Пекинский умер 28 июня 1931 г., и современники констатировали:

«Чуждый всякого китайского компромисса, неподкупный, стойкий и непреклонный, владыка Иннокентий никому не льстил и сам не искал похвал… одинок был сибирский богатырь, ученый монах-аскет Митрополит Иннокентий, ныне отошедший в селения праведных»[35].

ПРИМЕЧАНИЯ

[31] Российское духовенство и свержение монархии в 1917 г. / Материалы и архивные документы по истории Русской Православной Церкви в 1917 г. Сост. М.А. Бабкин. М., 2006. С.95.

Автор: Митрополит Агафангел. Дата публикации: . Категория: РПЦЗ.

Воскресенский мужской монастырь (Кишинёвская епархия), выпустил на русском и румынском языках настенный Церковный календарь на 2016 год с изображением видов монастыря.

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: ИПЦ Греции.

Во вторник, 01.12.2015, успешно прошел в кафедральном Свято-Успенском храме Пирей Собор духовенства ИПЦ Южной Греции.

Во вторник, 01.12.2015, успешно прошел в кафедральном Свято-Успенском храме Пирей Собор духовенства ИПЦ Южной Греции.

Автор: Митрополит Агафангел. Дата публикации: . Категория: РПЦЗ.

На фото: Преосвященнейший Роман, Епископ Хайфский

The Right Rev. Bishop Roman

Tel: (972)-50-5370439

Русская Православная Церковь активно присутствует в Святой Земле с XIX века, когда по Указу Императора Александра III ее миссионерами были приобретены земли и обустроено имущество монастырей на Елеоне, в Гефсимании, Хевроне, Горненского монастыря, Александровского подворья у Судных врат, Русской Духовной миссии и многое, многое другое. Тогда Русское государство много забот и средств посвящало Святой Земле. После трагического переворота в 1917 году русское рассеяние оказалось отсечено непроходимой государственной границей от своей страны. Все приобретенное имущество в Святой Земле оказалось на попечении бедной эмигрантской Русской Православной Церкви Заграницей. Изгнанные из отечества верующие люди, как могли, поддерживали своими силами это имущество.

В последние годы, как мы видим, искушения, апостасия и конфликты продолжают сотрясать не только Святую Землю, но и весь мир. Происходит попытка подменить православную веру новым, доселе не слыханным, экуменическим вероучением. Всех, кто пытается этому противостоять, сметают с пути. В Иерусалиме беззаконно низвержен Патриарх Ириней, а правительство в московском Кремле под видом «Русского мира» политическими методами осуществило захват имущества Русской Зарубежной Церкви.

В этих условиях нашей Церкви приходится сохранять, прежде всего, самое главное – православное вероучение. С этой целью, воспитанник Свято-Троицкой семинарии в Джорданвилле, священник Роман Радуан, был нами рукоположен в сан епископа и теперь представляет в Святой Земле Русскую Православную Церковь Заграницей. До этого Владыка Роман служил в Иерусалимском Патриархате и был верным учеником Патриархов Диодора и Иринея, с которыми у Зарубежной Русской Церкви всегда были дружественные отношения. К сожалению, сейчас сослужение с представителями официального, экуменического православия, невозможно. В своем подчинении Владыка Роман имеет священников, которые помогают ему нести миссию исповедания православия в разных частях Святой Земли.

Мы призываем всех желающих исповедовать в Святой Земле православную веру такой, какой ее исповедовали Апостолы, Святые отцы и наши благочестивые предки – без всяких искажений и новшеств, обращаться за окормлением к Владыке Роману и его священнослужителям.

Председатель Архиерейского Синода Русской

Православной Церкви Заграницей

+ Митрополит Агафангел

_____

Расчетный счет для помощи в Святой Земле

A bank account for transfers to the Holy Land

Account name\Beneficiary - ROCA Synod of Bishops

Account - 7900880282

Bank - First Niagara Bank, N.A.

Bene Bank Location - 726 Exchange Street, Buffalo, NY 14210 US

Local Clearing Code - 222370440

International wire transfers SWIFT Code - FNFGUS33

Список приходов Русской Православной Церкви Заграницей в Святой Земле

Израиль. Ибилин. Приход святителя Спиридона Тримифунтского. Окормляет иерей Илия Ауадд (богослужения на арабском языке). Помещение храма арендуется. Иерей Илия Tel: 972-54-4491629

Израиль. Иерусалим. Приход в честь первомученика архидиакона Стефана. Окормляет епископ Роман. Помещение арендуется. Епископ Роман Tel: 972-50-5370439. Матушка Фотиния Tel: 0545948996. Ирина Савицкая Tel: 0524643160.

Израиль. Назарет. Приход в честь влмч. Георгия Победоносца. Настоятель епископ Роман. Иерей Павел, диакон Сергий Петрукович. Приход в честь влмч. Георгия Победоносца: St. George Greek Orthodox Church, Jaffa of Nazareth, St. 308, Israel. Епископ Роман Tel: 972-50-5370439. Диакон Сергий Tel: +972-54-2164090 E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. f132132@@google.com

Израиль. Назарет. Общество София, паломнический центр. Председатель епископ Роман. Иерей Илия Ауадд. Общество София: P.O. Box 723, Shfaram 20200. E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. Епископ Роман Tel: 972-50-5370439

Израиль. Хайфа. Приход в честь пророка Илии. Окормляет епископ Роман. Помещение арендуется. Епископ Роман Tel: 972-50-5370439

По вопросам организации паломничества для прихожан РПЦЗ

На территории Европы (Рф, Украины, Белоруси, Молдовы):

обращаться к Владыке Роману Tel: 972-50-5370439

На территории Америки (США, Канада):

обращаться к Татьяне Емельяновой Tel: 1-917-626-9587

Автор: Митрополит Агафангел. Дата публикации: . Категория: РПЦЗ.

В Праздник Введения в храм Божией Матери Митрополит Агафангел сослужил в Одессе с Епископом Хайфским Романом. На часах Владыка Агафангел постриг во чтеца и совершил хиротесию в иподиакона прихожанина Владыки Романа во Святой Земле Сергия Петруковича. После Херувимской Митрополит Агафангел рукоположил во пресвитера диакона Илию Ауадда. По Преложении Святых Даров Владыка Агафангел рукоположил иподиакона Сергия в сан диакона. Оба клирика будут служить в Святой Земле в ведении Владыки Романа.

Автор: протоиерей Евгений Корягин. Дата публикации: . Категория: Статьи.

Событие введения во храм Пресвятой Девы

Самим чудесным рождением своим предуготованная Господом быть жилищем Сына Божия, чертогом невместимого Бога Живого, Пресв. Дева и в последующее по своем рождении время, с лет самой ранней молодости, сохранялась Божественным Промыслом в совершенно исключительной чистоте, святости и вдали от всякого порока и порочности, от всякого хотя бы малейшего пятна телесного ли то или нравственного. Святейший святых мог родиться только от чистейшей самых ангелов, самых херувимов. Церковное предание1, окружающее воспоминаниями нежной любви самую колыбель божественной Малютки — будущей Матери Спасителя мира, свидетельствует, с какою святою заботливостью родители Пресв. Девы охраняли свою божественную Дочь от всего нечистого, что хотя как-нибудь, хотя стороною, могло коснуться их богодарованного Дитяти даже в том возрасте, когда обычно дети еще сознательно не различают добра и зла и живут чистою беспорочною жизнью. Мать Богородицы прав. Анна окружила чистотой самую колыбель Малютки, от самой себя удаляла все нечистое, чтобы нечистота ее самой не коснулась Дочери. «И она освятила ложе свое, и все скверное она отдаляла от себя ради Нее»2. Опасаясь, чтобы и другие окружающие не бросили хотя бы ненароком в детскую душу Дитяти какое-нибудь нечистое зерно, прав. Анна допускала подходить к колыбели Дочери, хранить Ее детский покой только людям заведомой чистоты и беспорочности. «И она призвала непорочных девиц иудейских, и они ходили за ребенком». За чистотой самой пищи младенца внимательно смотрела благочестивая мать. «И поставила жертвенник в горнице ребенка своего, и не давала ему вкушать ничего нечистого и нехорошего». Ревнуя о чистоте и святости своей Дочери, прав. Анна полагала, что самое соприкосновение с грешной землею, самое хождение по праху, столь часто оскверняемому ногами грешников и порочных людей, ляжет нечистотой, запятнает ее Дочь. «Когда исполнилось Ей шесть месяцев, мать поставила Ее на землю, чтобы видеть, может ли стоять. И сделала Она семь шагов и возвратилась в объятия матери своей. И сказала Анна: «жив Господь Бог мой: Ты не будешь ходить по земле, доколе я не принесу Тебя в храм Господень». Как все это, вся эта дивная обстановка чистоты, нежной материнской, согретой еще благочестием и верой, любви и заботливости должна была отражаться, какими чистыми полосами света ложиться на душу будущей Матери Божией! Пусть не говорят, что в младенческом возрасте дети не восприимчивы, что обстановка их детской жизни не отражается на их последующем развитии, на их будущей жизни. Детская душа — нежное растение, любящее свет, ласку, чистоту; в обилии духовного света, в обстановке любви и чистоты душа ребенка получает еще в раннем детстве богатый запас для будущего развития в добре и святости, для роста в них, для укрепления в них. И душа Богоматери с нежно-восприимчивых дней и месяцев младенчества, так сказать, пронизывалась лучами окружавшей Ее святости, дивной чистоты, нежной любви и материнской ласки.

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Архив РПЦЗ.

Кто из нас не знает трогательной притчи о милосердном самарянине? Милосердие самарянина, изображенное в евангельской притче (Ев. от Луки 10 гл.) настолько известно, что вошло в поговорку, и до сего времени повсюду все общества и учреждения, ставящие себе целью оказание помощи несчастным и нуждающимся нередко носят названия «самарянских» или «самаританских».

Кто из нас не знает трогательной притчи о милосердном самарянине? Милосердие самарянина, изображенное в евангельской притче (Ев. от Луки 10 гл.) настолько известно, что вошло в поговорку, и до сего времени повсюду все общества и учреждения, ставящие себе целью оказание помощи несчастным и нуждающимся нередко носят названия «самарянских» или «самаританских».

Итак, милосердие самарянина известно, но далеко не все, к сожалению, вникают в глубокий смысл притчи о самарянине, и еще меньшее число христиан в жизни своей осуществляют самарянское милосердие во всей его широте и глубине, как того требует смысл притчи.

В чем же заключается этот глубокий смысл?

Смысл этой притчи становится ясным из соображения, по какому поводу Господь Иисус Христос разсказал эту притчу.

Некий законник, искушая Господа, задал Ему вопрос: «Что я должен делать, дабы наследовать жизнь вечную?»

На этот вопрос Господь ответил ему ссылкой на две главные заповеди Закона Божия: о любви к Богу и о любви к ближним. Тогда законник, как бы недоумевая, кого именно следует разуметь пол «ближним», спрашивает: «Кто есть ближний мой?» (Лк. 10, 37).

Почему законник задал такой вопрос?

Потому, что евреи считали «ближними» только своих единоплеменников, а на всех других людей, особенно же на своих ближайших соседей — самарян, они смотрели с презрением, ненавидели их и гнушались ими, как нечистыми, не желая иметь с ними никакого общения.

Для вразумления законника, а с ним вместе и всех тех, кому не ясно, кого надо разуметь под ближним нашим. Господь и разсказал притчу о милосердном самарянине.

На одного человека, шедшего из Иерусалима в Иерихон, по дороге напали разбойники, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. В таком безпомощном положении несчастный лежал при пути, не будучи в состоянии что-либо предпринять для своего спасения от окончательной гибели. Все те люди, от которых он вправе был ожидать помощи, прошли мимо. Прошел мимо священник, прошел мимо левит. Помощь оказал ему человек, от которого он никак не мог ожидать ее — некий самарянин.

Самаряне находились в упорной вековечной вражде с евреями: евреи презирали их и гнушались ими. И вот этот презираемый евреями самарянин оказал ему, еврею ту помощь, в которой отказали несчастному «свои люди» «ближние», да еще какие: священник и левит — служители истинного Бога! Самарянин подошел к несчастному, сжалился над ним, перевязал ему раны, возливая на них для утоления боли масло и вино, и, посадив его на своего осла, отвез его в гостиницу, где еще ухаживал за ним до утра. А на другой день, при отъезде, дал хозяину два динария, прося его довести до конца необходимое попечение о несчастном и обещая ему при возвращении возместить все понесенные им расходы.

Рассказав ему эту притчу, Господь спросил законника: «Кто из этих троих, думаешь ты, былближний попавшемуся разбойникам?»

Не посмел законник произнести ненавистное ему имя «самарянина», но должен был сказать:«оказавший ему милость». И сказал ему Иисус: «Иди и ты твори такожде!» (Лк. 10,37).

Что же это значит?

Это значит, что мы никогда не должны спрашивать, ближний ли нам тот человек, который оказался в бедственном состоянии и нуждается в нашей помощи. Видя перед собой несчастного, страждущего человека, истинный христианин не смеет разбираться, насколько он ему близок или далек, а должен сам стать ближним для него, чрез оказание ему необходимой помощи.

Заповедь о милосердии есть одна из главнейших заповедей Христовых. Исполнение ее только и обуславливает наше вечное спасение.

«Блажени милостивии, яко тии помиловани будут» (Матф. 5, 7) — так учил Господь Иисус Христос в самом начале Своего общественного служения людям, в Своей Нагорной проповеди: «Будите убо милосерди, якоже Отец ваш милосерд есть» (Лк. 6, 36).

«Суд бо без милости, не сотворшему милости» (Иак. 2, 13).

Милосердие христианское не ограничивается людьми, близкими по крови или по духу — родственниками и единоплеменниками или единоверцами и людьми одинаковых с нами взглядов и убеждений — но должно распространяться на всех людей без исключения, ибо все мы — дети Одного Отца нашего Небесного, а Он, как любящий Отец, всем нам благотворит — «и неблагодарным и злым» (Лк. 6, 35), «повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Матф. 5, 45).

Итак, не проходи мимо человека, если видишь, что он находится в беде, а ты можешь помочь ему — можешь спасти его от гибели!

Мы обыкновенно относимся, как к ближним своим, лишь к родственникам, хорошим друзьям и знакомым, самое большее — соплеменникам. Но такое узкое понимание понятия «ближний» далеко от истинного христианства, ибо так настроены, по словам Христовым, и язычники, даже безсловесные животные, руководясь, например, материнским инстинктом. В наше время иногда и родственные связи не принимаются во внимание, а ближними считаются только люди своей партии, одних с нами стремлений и убеждений. Кто разделяет наш образ мыслей и поддерживает нас в наших стремлениях, хотя бы и неправых и предосудительных, тому и мы готовы помочь, как «ближнему», и всячески поддержать его, а всякаго другого готовы, в случае чего, как говорится, «утопить и в ложке воды».

Не таков был милосердный самарянин! Он не смотрел на то, что несчастный, встретившийся ему на пути, был еврей, то есть человек враждебно к нему относящийся, презирающий его, чуждого ему народа и совсем иного образа мыслей и убеждений. Он видел перед собой только несчастного, раздетого и израненного человека, который совершенно одинок и нуждается в его помощи, и он, ни минуты не колеблясь, движимый единственно чувством жалости и сострадания, оказал ему помощь.

Это отнюдь не значит, что для христианина не должны быть более всего близки и дороги его единоверцы и единоплеменники. Благословенна любовь к тем, кто ближе всего нам по вере и крови, но эта любовь не должна замыкаться в себя, ограничиваясь узкими рамками духовной и телесной близости. Христианская любовь всеобъемлюща: она не знает никаких границ и пределов — она обнимает собою все страждущее человечество, и тот не христианин, кто прежде, чем оказать помощь несчастному, сначала разбирается, «свой» ли он ему или «не свой».

Мы не должны спрашивать «кто нам ближний?», а должны, во имя христианской любви, сами стать «ближними» для каждого человека.

Как далеки современные люди от такого настроения! И как редко в наши дни можно встретить, даже среди христиан, подражателя милосердного самарянина! Милосердие почти ушло из современного мiра, погрязшего всецело в черством эгоизме и жестокосердии, безразличии к участи ближних. Личный интерес во всем и своекорыстие, даже в делах, казалось бы, строго-идейных и принципиальных, теперь повсюду господствуют и являются единственной движущей пружиной, направляющей все поступки и поведение современного человека.

Но все-таки совесть нет-нет и заговорит. И вот, взамен искренно-христианского милосердия евангельского самарянина, появилась так называемая «общественная благотворительность», в которой главной движущей силой является гордость и тщеславие ее организаторов и участников, которые упиваются похвалами окружающих и благодетельствуемых ими. И эта «благотворительность», по большей части, весьма далека от подвига милосердного самарянина, ибо помощь оказывается, в большинства случаев, с большим разбором, «своим» людям! Эти «благодетели» и «благотворители» творят добро с разсчетом, «во имя свое», между тем, как истинное добро, одно только имеющее цену в очах Божиих, это то, которое творится во славу Божию и во Имя Божие.

Современная же «общественная благотворительность» весьма далека от этого, хотя бы уже потому, что часто связана с предосудительным для истинного христианина время препровождением и осквернением святости праздников. В кануны воскресных и праздничных дней, когда в храме совершается праздничное богослужение, устраиваются теперь постоянно так называемые «благотворительные вечера» и «балы». Вся ценность такой благотворительности сводится к нулю, ибо это, по словам нашего великого праведника св. Иоанна Кронштадтского, нельзя даже назвать благотворительностью, так как это — только плата за получаемое удовольствие, порою даже нескромное.

Христианское милосердие тут вовсе не причем!

Усиленно практикуют эту мнимую «благотворительность» сознательные или безсознательные слуги грядущего Антихриста, подготовляющие его скорейший приход в мiр. И это не случайно. Ничем нельзя так привлечь к себе людей, без твердых устоев веры и нравственности, как именно такими «добрыми делами». Еще древние Отцы Церкви предрекали, что и сам Антихрист будет изображать из себя величайшего «благодетеля человечества», щедрого благотворителя, делающего «много добра» людям. Между тем, надо помнить, что, по учению великих подвижников христианства,«только во Имя Христово делаемое добро есть истинное добро».

Да и вообще учением о христианской любви и милосердии, в нужных случаях, прикрываются теперь многие деятели «темных сил», стремящихся в действительности разрушить Церковь и уничтожить христианство. Их лживо лицемерной пропаганде мнимой христианской любви мы должны решительно противопоставить учение Св. Отцов, так наставляющих нас:

«Живи в мире с врагами, но с врагами своими, а не врагами Божиими. Там же, где дело идет о явном нечестии, должно скорее идти на огнь и меч, нежели приобщаться лукавому квасу и прилагаться к зараженным» (Св. Григорий Богослов).

Вот почему необходимо твердо помнить, что далеко не всякое «милосердие» кажущееся на вид христианским милосердием, является действительно таковым, заслуживающим похвалы и подражания. Оно может быть и весьма лукавым, скрывающим за собою какие-то задние мысли и разсчеты, ничего общего с христианством не имеющие!

Надо помнить также, что Слово Божие учит нас не только о делах милости телесных, но и о делах милости духовных, которые, если творятся искренно, от всего сердца, приносят благие плоды и становятся, в очах Божиих выше дел милости телесных, настолько, насколько душа выше тела.

Эти дела милосердия духовные так исчисляет Катехизис:

1) Увещанием обратить грешника от заблуждения пути его (Иак. 5, 20);

2) Неведущего научить истине и добру;

3) Подать ближнему добрый и благовременный совет в затруднении или непримечаемой им опасности;

4) Молиться за ближнего Богу;

5) Утешать печальных;

6) Не воздавать за сделанное нам другими зло, и

7) От сердца прощать обиды.

Все это в наши дни особенно не принято, совсем «не модно», не отвечает «духу времени», но для нас, христиан православных, если мы истинные христиане, а не лицедеи-притворники, не фарисеи-обманщики, руководящим началом во всех наших действиях, поведении и поступках должно быть Христово Евангелие и нарисованный для нашего назидания, Самим Христом-Спасителем вечный образ истинной благотворительности, в лице евангельского милосердного самарянина, вместе с конечным увещанием Господа, направленным как бы непосредственно к каждому из нас:

«Иди и ты, твори такожде!» Аминь.

Автор: Митрополит Агафангел. Дата публикации: . Категория: История РПЦЗ.

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Архив РПЦЗ.

Слово святителя Филарета (Вознесенского)

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Архив РПЦЗ.

Первое, что владыка сделал в Шанхае, -- открыл приют для сирот и детей, нуждающихся родителей, -- приют свт. Тихона Задонского. Одновременно в нем жило до ста детей, а всего через приют прошло более трех с половиной тысяч мальчиков и девочек. Лидия Ионина, наполовину китаянка, родилась в Сибири, но в два с половиной года, спасаясь от коммунистов, оказалась в Шанхае с отцом и больной мамой, которая вскоре умерла. «Папа не мог меня содержать, и я попала к Тихону Задонскому, -- рассказывает Лидия Николаевна. -- Владыка сам подбирал голодающих и брошенных детей в шанхайских трущобах, где таких малышей, бывало, загрызали собаки. Одну девочку владыка спас, выкупив ее за бутылку китайской водки, другого мальчика он выпросил у матери, которая “работала” в публичном доме. Фамилию и имя, если они не были известны, владыка давал детям в честь того святого, в день памяти которого они попадали в приют. Пришел в день святого Федора Стратилата -- будет Федя Стратилатов».

Первое, что владыка сделал в Шанхае, -- открыл приют для сирот и детей, нуждающихся родителей, -- приют свт. Тихона Задонского. Одновременно в нем жило до ста детей, а всего через приют прошло более трех с половиной тысяч мальчиков и девочек. Лидия Ионина, наполовину китаянка, родилась в Сибири, но в два с половиной года, спасаясь от коммунистов, оказалась в Шанхае с отцом и больной мамой, которая вскоре умерла. «Папа не мог меня содержать, и я попала к Тихону Задонскому, -- рассказывает Лидия Николаевна. -- Владыка сам подбирал голодающих и брошенных детей в шанхайских трущобах, где таких малышей, бывало, загрызали собаки. Одну девочку владыка спас, выкупив ее за бутылку китайской водки, другого мальчика он выпросил у матери, которая “работала” в публичном доме. Фамилию и имя, если они не были известны, владыка давал детям в честь того святого, в день памяти которого они попадали в приют. Пришел в день святого Федора Стратилата -- будет Федя Стратилатов».

Однажды во время войны кормить приютян, которых набралось уже более девяноста человек, было нечем, а владыка продолжал приводить новых детей. Персонал негодовал, и как-то вечером Мария Шахматова, казначей приюта, обвинила владыку Иоанна в том, что, приводя новых детей, он заставляет голодать остальных. Тогда владыка спросил: в чем она больше всего нуждается? Мария Александровна с обидой ответила, что вовсе нет никакой еды, но на худой конец нужна овсянка, чтобы накормить детей утром. Владыка посмотрел на нее печально и, поднявшись к себе, начал молиться и бить поклоны, причем так усердно и громко, что даже соседи стали жаловаться. Утром Марию Александровну разбудил звонок в дверь, незнакомый мужчина, на вид англичанин, представился сотрудником какой-то зерновой компании и сообщил, что у них остались лишние запасы овсяной крупы и он хотел бы отдать их приютским детям. В дом начали заносить мешки с овсянкой, а владыка у себя продолжал молитву, теперь уже благодарственную.

Владыка практически каждый вечер приходил в приют и благословлял на ночь часто уже спящих приютян: «Открываю глаза, -- рассказывает Лидия Ионина, -- владыка стоит надо мной, улыбается и благословляет кроватку, я перевернусь на другой бочок и сладко засыпаю». «Во всем, что не касалось церковной жизни, службы или учебы, владыка не был строгим, -- рассказывает Владимир Красовский, регент кафедрального собора в Сан-Франциско, иконописец и бывший прислужник у владыки Иоанна. -- Он много внимания уделял молодежи, старался сделать так, чтобы мы не растворились среди иностранцев, чтобы общались друг с другом на русском языке. Мы играли в городки, организовывали вечера и танцы. Причем, пока подходящего для танцев помещения не было, владыка благословлял завешивать алтарь занавеской и танцевать в храме -- вальс, например. Но только владыка уйдет к себе, мы раз -- и ставим более современную музыку и танцуем, а он знал это и скоро возвращался, мы сразу обратно меняем -- и так весь вечер!»...

Автор: Митрополит Агафангел. Дата публикации: . Категория: Архив РПЦЗ.

Дорогой Петр Николаевич!

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: ИПЦ Греции.

13/26 ноября 2015 г. в Свято-Никольском соборе Ахарнэ (Аттика, ИПЦ Греции) была совершена торжественная Литургия в честь памяти свт. Иоанна Златоуста, которую возглавил Блаженнейший Архиепископ Каллиник с собором епископов и священством.

13/26 ноября 2015 г. в Свято-Никольском соборе Ахарнэ (Аттика, ИПЦ Греции) была совершена торжественная Литургия в честь памяти свт. Иоанна Златоуста, которую возглавил Блаженнейший Архиепископ Каллиник с собором епископов и священством.

После богослужения в Свято-Никольском соборе Блаженнейший Архиепископ Каллиник и Митрополит Хризостом вместе со священниками отправились в монастырь Панахранту Мегарон, где совершили панихиду о упокоении души покойного предшественника, Архиепископа Хризостома.

Автор: Митрополит Агафангел. Дата публикации: . Категория: РПЦЗ.

Русская Зарубежная Церковь не имеет регистрации в Святой Земле и поэтому наше развитие там весьма затруднительно. Единственное юридическое лицо, зарегистрированное в Израиле и которое ныне относится к Зарубежной Церкви – это православное общество «София». Это общество образовано восемь лет назад и занимается помощью православным людям, по тем или иным причинам, оказавшимся в Святой Земле. Общество «София» не коммерческая организация, не получает никакой помощи от государства или других структур и существует исключительно на добровольные пожертвования. Председателем общества является Преосвященнейший Роман, Епископ Хайфский, викарий Председателя Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей. Недавно наш прихожанин, живущий в Израиле, купил для общества большое здание в Назарете, в котором планируется создать небольшую женскую обитель, гостиницу для паломников и обустроить домовой храм РПЦЗ. Но, это здание совершенно заброшено и нуждается в очень большом ремонте. Наш Архиерейский Синод рассмотрел этот вопрос на своем заседании и благословил собирать пожертвования для этой цели.

Первоиерарх РПЦЗ

+ Митрополит Агафангел

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: История.

Прежде всего, нельзя не отметить, что положение русских эмигрантов в Шанхае, по крайней мере, в первое время было тяжелее, чем их собратьев в Европе и Харбине. Причиной этого служила полнейшая невозможность конкурировать с бедными китайскими рабочими в области физического труда. Между тем, помощь имевшихся благотворительных, как русских, так и иностранных организаций была крайне недостаточной. Таким образом, первые годы пребывания новых русских эмигрантов в Шанхае были крайне тяжелы. Но их упорство и добросовестное отношение к работе мало помалу стали ломать лед. Так, постепенно русские эмигранты шаг за шагом, стали отвоевывать себе место под шанхайским небом.

Прежде всего, нельзя не отметить, что положение русских эмигрантов в Шанхае, по крайней мере, в первое время было тяжелее, чем их собратьев в Европе и Харбине. Причиной этого служила полнейшая невозможность конкурировать с бедными китайскими рабочими в области физического труда. Между тем, помощь имевшихся благотворительных, как русских, так и иностранных организаций была крайне недостаточной. Таким образом, первые годы пребывания новых русских эмигрантов в Шанхае были крайне тяжелы. Но их упорство и добросовестное отношение к работе мало помалу стали ломать лед. Так, постепенно русские эмигранты шаг за шагом, стали отвоевывать себе место под шанхайским небом.

В 1930-е годы численность русской эмиграции в Шанхае уже составляла более 20000 человек. Такому количеству людей, в большинстве своем без знания, или с весьма слабым знанием господствующих в Шанхае китайского, английского и французского языков, было весьма трудно приспособиться к жизни и прочно осесть. Но эти люди, находившиеся в постоянной борьбе за существование, не растерялись, и на своем пути от родных очагов к сердцу Китая упорно взялись за труд и преуспели.

Русская эмиграция рассеянная по многим странам никогда не забывала молодое поколение выросшее за границей. Этой молодежи старые эмигранты передавали свои заветы, веру, традиции.

Несмотря на очень трудные условия жизни русских эмигрантов, культурно-образовательные организации русских эмигрантов в Шанхае все же постепенно встали на ноги. Русские эмигранты, опираясь на свои силы и на поддержку со стороны других иностранных резидентов Шанхая, смогли создать условия, при которых абсолютное большинство их детей могли получать систематическое регулярное образование. По подсчетам, к середине 30-х годов в Шанхае было около 2000 детей русских эмигрантов школьного возраста (от 7 до 15 лет). Из них 1500 человек смогли получить законченное регулярное образование (в пределах начальной и средней школы). Только 25% от общего их числа, в силу различных обстоятельств, закончить регулярное образование не смогли. Они бросали школу после двух или пяти лет обучения. При этом, совсем неграмотных детей русских эмигрантов не было практически ни одного. Более половины детей училось в различных иностранных школах. Например в 1934-35 учебном году в русских школах (таких например, как школа Реми) обучалось 784 ученика, в то время как русских детей, учащихся в иностранных школах насчитывалось 856 человек. Таким образом, всего в этот период школы посещали всего 1640 учеников.

В большинстве иностранных школ русские ученики решительно европеизировались. Несмотря на всяческие старания родителей сохранить в детях свою «русскость», иностранное воспитание все же оставляло очень глубокий след на еще неустоявшихся характерах молодого поколения. Многие русские ученики, выражая свои мысли и обсуждая свои проблемы стали чувствовать, что им свободнее и естественнее употреблять для этого английский или французский язык, но не русский. Однако некоторые иностранные школы все же старались, чтобы их русские ученики сохраняли свои природные русские черты. Эти школы специально вводили такие предметы как: русский язык, русская литература, история, география и закон Божий. Образование в иностранных школах значительно отличалось от образования в русских школах. Ученики, оканчивавшие иностранные школы сравнительно легко на практике устраивали свою жизнь эмигранта за границей. Они легко приспосабливались к заграничному образу жизни и ритм ее стал для них привычным. В борьбе за существование они находились, конечно, в более выгодном положении. Русская школа давала больше знаний, а также традиционное русское воспитание. Но в обстановке эмигрантской жизни за границей при устройстве на работу и при устройстве жизни у питомцев русских школ было гораздо больше трудностей. Однако они не утратили своего национального природного колорита и сохраняли живую связь со специфической культурой своей родины, тогда как абитуриенты иностранных школ отдаляясь от русских проблем, тем не менее иностранцами не становились и чувствовали себя отличными от них.

В силу этого вопрос о том, как воспитывать молодое поколение русской эмиграции все больше привлекал внимание и вызывал озабоченность в кругах русской эмиграции в Шанхае. В «Шанхайской Заре» было помещено письмо следующего содержания: «Мы делаем большую ошибку в отношении нашего подрастающего поколения. Попав за пределы своей родины в такой громадный международный город как Шанхай, русская молодежь неизбежно сталкивается с молодыми людьми разных стран и в то же время, день ото дня отдаляется от своей родины. Во многих русских семьях в обыденной жизни русский язык употребляется все меньше и меньше. Дети уже с малых лет начинают говорить по-английски или по-французски, а то и на шанхайском диалекте китайского языка, не зная еще своего родного. В Шанхае можно встретить немало русских молодых людей переменивших свои русские имена на иностранный манер. Они не стесняясь заявляют, что «я по-русски знаю одно слово ‘Ничего’».

21 января 1928 года, «Шанхайская Заря» поместила письмо Нины Федоровой в котором она призывала сохранять русские школы. С ответом ей выступил Борис Богуславский, порицая ее в том, что она так легко отрицает полезное значение иностранных школ. Он указывал, что «хорошую работу может получить только тот, кто владеет английским языком или усиленно занимается изучением его. Если мы будем замыкаться в себе и пренебрегать всем иностранным, мы очень скоро перестанем двигаться вперед. Изучение иностранного языка и иностранной культуры может помочь России достичь уровня Западной Европы. Кроме того, учебное дело в иностранных школах поставлено строже чем в русских школах, а ведь еще из древности известно, что «в здоровом теле здоровый дух».

Это письмо вызвало ответ «отца двух детей», следующего содержания: «Будучи отцом двух детей, я считаю, что с одной стороны мы должны дать детям такое образование, чтобы они могли бороться за свое существование в нашей трудной обстановке, с другой стороны — мы в то же время должны воспитать их «русскими гражданами». В настоящее время почти 80% родителей отдает своих детей в иностранные школы и это, конечно, вопрос, который заслуживает нашего серьезного внимания. Если воспитание в иностранных школах сделает из наших детей «шанхайских лондонцев», то не потеряем ли мы наших детей? Меня страшит, что русский мальчик 15 лет говорит только по-английски или по-французски, забыв наследие русского языка от Петра Великого и Павла Первого, а когда я слышу детей 5-7 лет, болтающих только по-английски или еще по-китайски, мне хочется плакать. Ведь это же преступление против нашей родины».

Еще другой отец семейства выступил с ответом на это: «У нас тоже двое детей и оба они учатся в иностранных школах. Оба мы, и жена и я, любим свое отечество, но мы не можем не употреблять английский язык в разговорах со своими детьми. Они оба и говорят, и думают по-английски и часто не могут выразить свою мысль по-русски и, тем более, думать по-русски. Но нас это совершенно не беспокоит. Дело в том, что далеко не все русские стремятся поскорее вернуться на родину. Даже в случае осуществления самых оптимальных планов и надежд, я полагаю, что большая часть русской эмиграции вряд ли вернется на родину.

Мы были выброшены бурей революции за пределы своей родины, прожили за границей уже много лет и возвращаться на родину нам будет трудно, и я даже думаю, что многие вернувшиеся вскоре будут пытаться снова уехать за границу. Поэтому, если надо, чтобы у наших детей была своя родина, пусть это будет Шанхай. Наши дети родились и выросли здесь. Они любят Шанхай, а в Шанхае без английского языка жить нельзя».

Известный публицист В. Сербский дал розовые прогнозы для подрастающей ошанхаившейся русской эмигрантской молодежи: «Мы не можем не признать, что наши чувства, наши идеалы и ход наших мыслей чужды нашей молодежи, так же как и нам непонятны их различные интересы и увлечения. Нельзя осуждать нашу молодежь, вросшую здесь и невольно ассимилированную Шанхаем. Нет нужды заставлять их включаться в эту специфическую эмигрантскую атмосферу. Надо стараться сблизить наши эмигрантские упования с Шанхайской реальностью. Нашей молодежи также нет нужды возбуждаться разногласиями, существующими среди старшего поколения русской эмиграции.

Но эта ‘ошанхаившаяся’ молодежь все же русская молодежь. Они должны сохранять свои русские имена. Русские девушки, выходящие замуж за иностранцев, должны учить своих детей говорить и на языке отца и на языке матери. Положение нашей молодежи в Шанхае значительно лучше чем было у его старшего поколения. Они лучше приспособлены к условиям шанхайской жизни. Им гораздо легче устроиться, чем это было сделать их отцам и матерям. Им также легче чем старшему поколению пробивать себе дорогу среди других иностранцев. То же самое можно сказать и об их отношениях с китайцами. Среди китайской молодежи, получившей европейское образование, у них много друзей. Они хорошо знакомы с обстановкой в Шанхае. Я глубоко верю, что в будущем русские эмигрантские круги — эти сегодняшние ‘дети’, полученное из рук их отцов, улучшат влияние русской эмиграции в Шанхае. Имя и престиж ее также будут значительно подняты. У них будет больше единения и больше уверенности. Они будут более терпеливы к мнениям других людей, чем их старшее поколение. В настоящее время общественное мнение русских эмигрантских кругов совершенно не интересуется многими важными проблемами. Это, конечно так продолжаться не может. Шанхайская русская эмиграция в будущем приобретет самоуважение и сознание своего достоинства и уверенность в себе наравне с другими иностранцами. Не должно быть больше этих общественных активистов специально занимающихся клеветой, нападками и высмеиванием. Отношения русских эмигрантов с другими иностранцами станет более оживленным и непосредственным. Внутренние раздоры среди русской эмиграции сократятся и будущая жизнь будет гораздо зажиточней нашей».

Во второй половине 30-х годов все больше и больше стали раздаваться голоса авторитетных лиц о необходимости реформы шанхайских эмигрантских школ. Дело в том, что учебные планы и программы, применявшиеся в этих школах, были учреждены еще министром народного просвещения царской России, графом Игнатьевым. А жизнь русской эмиграции стала совсем другой. Русская молодежь в эмиграции по окончании средней школы, в значительной части должна была работать и только небольшая часть ее могла получать высшее образование.

Русской эмигрантской школе в существующих условиях выполнить обе эти задачи было очень трудно. Русская эмигрантская школа несомненно должна была сохранять дух русского традиционного школьного образования и, будучи русской школой, воспитывать и сберегать чувство русскости у подрастающего поколения.

Однако же шанхайская русская молодежь не имела непосредственного соприкосновения со своей родиной, в то время как жизнь и вкусы другой страны неизбежно влияли на ее сознание и привычки. К тому же родители их, занятые в полной мере борьбой за существование, были не в состоянии преодолеть это влияние и не имели времени, чтобы проводить русское семейное воспитание и прививать обычаи и привычки русской жизни. Поэтому многие эмигранты считали, что программа русских школ должна быть значительно расширена и углублена. Нужно было развивать у учеников самостоятельное мышление и способствовать развитию умения изучать и исследовать. Нужно было дать ученикам знание языка, истории, географии страны в которой они жили, обратить их внимание на знакомство с современной техникой и помочь им по окончании школы сразу же войти в общественную и политическую жизнь общества. Необходимо было, чтобы учащийся овладел двумя языками и освоил, по крайней мере, две специальности, как например в коммерции или администрации или другую специальность (для девочек — шитье, домашнее хозяйство или детское образование).

Автор: Митрополит Агафангел. Дата публикации: . Категория: РПЦЗ.

В Св. Воскресенском муж. монастыре, Кишинёвской епархии, по благословению правящего архиерея, архиепископа Георгия, преосвященный Анфим, епископ Чимишлийский, викарий Кишинёвской епархии, 02 декабря 2015 г. совершил хиротонию во диакона, брата монастыря монаха Гликерия, а 03 декабря во пресвитера. Иеромонах Гликерий своё служение будет проходить в монастыре.

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: ИПЦ Греции.

4 декабря (н. ст.) 2015 г.

4 декабря (н. ст.) 2015 г.

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Архив РПЦЗ.

Духовная жизнь человека во многом подобна жизни его телесного организма. Вот почему святые отцы и наставники нравственно-христианской жизни нередко проводят параллели между жизнью духовной и жизнью телесной, что часто очень помогает лучше понимать и уразумевать явления, происходящие в жизни человеческого духа. Как тело человека подвержено многообразным болезням, болеет и приводит его к телесной смерти, так может болеть и дух, что приводит его к смерти духовной, о которой говорит и слово Божие: "это — смерть вторая" (Апок. 20, 14). Участь таких, которые неосмотрительно довели себя до смерти духовной, по учению того же Слова Божия, — "озеро огненное" (там же ст. 14 и 15). Под этим "озером огненным" образно представляютсявечные, нескончаемые муки, на которые обрекают себя те, в коих жизнь духовная погасла. Страшная участь! И особенно, конечно, страшная своей непоправимостью, ибо тогда уже никто и ничто не может нас спасти, в то время как, при самом слабом огоньке еще теплящейся в человеке жизни духовной, всегда есть возможность спасения через покаяние.

Духовная жизнь человека во многом подобна жизни его телесного организма. Вот почему святые отцы и наставники нравственно-христианской жизни нередко проводят параллели между жизнью духовной и жизнью телесной, что часто очень помогает лучше понимать и уразумевать явления, происходящие в жизни человеческого духа. Как тело человека подвержено многообразным болезням, болеет и приводит его к телесной смерти, так может болеть и дух, что приводит его к смерти духовной, о которой говорит и слово Божие: "это — смерть вторая" (Апок. 20, 14). Участь таких, которые неосмотрительно довели себя до смерти духовной, по учению того же Слова Божия, — "озеро огненное" (там же ст. 14 и 15). Под этим "озером огненным" образно представляютсявечные, нескончаемые муки, на которые обрекают себя те, в коих жизнь духовная погасла. Страшная участь! И особенно, конечно, страшная своей непоправимостью, ибо тогда уже никто и ничто не может нас спасти, в то время как, при самом слабом огоньке еще теплящейся в человеке жизни духовной, всегда есть возможность спасения через покаяние.

Болезни телесные и по большей части, самые тяжелые, угрожающие смертью, часто вызываются так называемыми "бациллами", и "бактериями", проникающими в телесный организм человека и разлагающими нормальное функционирование его органов, необходимое для жизни, отравляющими его и подрывающими тем самым его жизнь, что в случае невозможности пресечь их зловредную деятельность, приводит к смерти.

Вот, точно так и духовной жизни человека постоянно угрожают особые "бациллы духовного разложения", могущие привести его к страшной духовной смерти — "смерти второй" (Апок. 20, 14), то есть к вечной погибели.

Бывают периоды времени, благоприятствующие особенному размножению бацилл и вторжению их в человеческие организмы: это так называемые "эпидемии". Такие "эпидемии" возникают временами и в духовной жизни людей, когда многим угрожает опасность "заразиться" и стать сеятелями и проводниками заразы и для других, еще здоровых людей, погубить их духовно чрез общение с собой.

"Тлят обычаи благи беседы злы", учит нас Слово Божие (1 Кор. 15, 33). Вот это предостережение особенно важно понимать, потому что духовная зараза чаще всего передается именно чрез "беседы злы"

Недаром св. Апостол Иаков, брат Господень, такими яркими чертами рисует зло, которое может причинять другим людям человеческий язык:

"Язык — огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны; ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может: это — неудержимое зло; он исполнен смертоноснаго яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию" (Иаков. 3, 6-9).

Где причина такого злоупотребления языком, который дан человеку для прославления Бога и творение добрых дел — "на созидание, а не на разорение"?

Апостол это объясняет:

От "горькой зависти и сварливости" (Иаков. 3, 14), которые ведут к тому, что обуянный ими человек "лжет на истину" (там же).

Вот эти то "бациллы духовного разложения", распространяемые повсюду среди людей посредством языка, стали особенно типичными для нашего времени — нашего ХХ-го века, когда столь многие стали "лгать на истину".

От этого погибла наша Россия, от этого все более и более духовно разлагается наша эмиграция, от этого гибнет и весь мip, подпадая под влияние лживых языков всякой безбожной, сатанинской и вообще клеветнической пропаганды.

Самое имя "диавол" значит "клеветник": от него — от диавола и распространяются эти разлагающие бациллы клеветы — с единственной целью морального разложения человечества. И горе тем, которые делают себя орудиями этой клеветы; не только не обуздывают своего языка, но еще изощряют его и возбуждают других на сеяние этой клеветы!

Сеяние клеветы и лжи на истину, как и вообще всякаго рода лжи — это самая типичная духовная "эпидемия" нашего злосчастного времени, бациллы которой носятся повсюду и легко внедряются в души современных людей, отравляя их своим смертоносным ядом. И что особенно удивительно — сеющий клевету нимало не безпокоится и не думает о том, что и его могут точно так же оклеветать. И атмосфера клеветы свободно ширится все больше и больше, так что люди духовно-здоровые просто задыхаются в ней, не зная, куда бежать от нее. Но хуже всего то, что они теряют способность отличать истину от лжи и становятся поэтому "к добру и злу постыдно равнодушны", часто восхваляют ложь и зло, а истину и добро со злым ожесточением порицают и злословят. А, между тем, Слово Божие особенно предостерегает от таких поспешных и легкомысленных суждений и осуждений, на основании лишь одной людской молвы, которая так часто бывает пронизана ложью и клеветой. Таких людей, порочных по самой своей природе, а потому и падких на клевету, Слово Божие уподобляет "безсловесным животным", говоря, что они "злословят то, чего не понимают" и что "знает Господь как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших" (2 Петр. 2, 9-12).

Как все это живо напоминает наше время, все то, что происходило в России пред революцией 1917 года, а теперь происходит повсюду!

Слово Божие прямо говорит, что такие люди "идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей" (Иуд. 1, 11). "Это — ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно" (Иуд. 1, 16).

Полезно вспоминать, к чему привели несчастный русский народ такие духовно-нездоровые настроения в России, к скольким миллионам кровавых жертв привели они, какие ужасные бедствия повлекли за собой.

О, как нужно беречь себя от заражения этими "бациллами духовного разложения", чтобы не погубить и самих себя и окружающих!

А путь к этому один: "Внимай себе" как сказал Сам Господь одному великому подвижнику христианской древности. И если будешь внимать себе честно и добросовестно, то, конечно, найдешь, что ты сам заслуживаешь гораздо большего осуждения, чем те, кого ты так легкомысленно и дерзко осуждаешь, нисколько не будучи призван к тому, чтобы судить о поступках и поведении других! А уж верить распространяемым злыми людьми клеветам и самим распространять дальше эту клевету — это значит, как учат Святые Отцы, "служить диаволу", который клеветник от начала, и мiр погубил своей клеветой на Бога, нашептав эту клевету в уши Евы в раю.