Богослужение в Свято-Троицком храме Родополиса (Аттика, ИПЦ Греции)

21 декабря/3 января 2016 г.

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: ИПЦ Греции.

21 декабря/3 января 2016 г.

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Российская Православная Церковь.

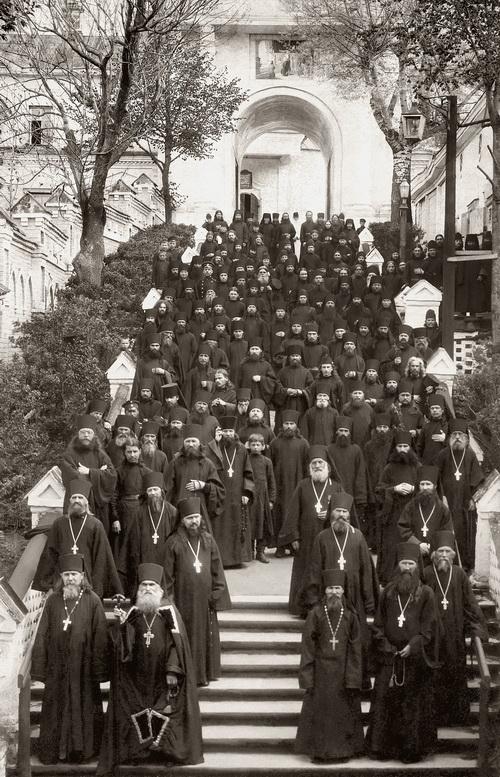

Оптинская смута 1910-1912 гг. – важнейший фрагмент позднего периода истории оптинского старчества. В эти годы, небольшая часть братии выступила против своего настоятеля – архимандрита Ксенофонта (Клюкина), и скитоначальника и старца – преподобного Варсонофия (Плеханкова). Осуждались методы духовного и хозяйственного руководства обителью. Обвинения поддержали некоторые светские влиятельные особы. Использовались как публикации в периодической печати, так и жалобы в епархиальное управление и Св. Синод. Хотя обвинители не смогли ничего доказать, эта кампания достигла значительного успеха – из монастыря был переведен старец Варсонофий, который через год после этого почил (1 (14) апреля 1913 г.).Причины смуты и ход событий получили некоторое освещение в литературе[1]. Вместе с тем, никто из исследователей не пытался рассмотреть эти события, в контексте похожих событий церковной и монашеской жизни начала XX века. Такой контекст очевиден, и в нем выявляется целый ряд похожих, по сути и по времени, явлений. Возможно, этот подход поможет лучше понять происшедшее в Оптиной Пустыни в 1910-1912 гг.

Оптинская смута 1910-1912 гг. – важнейший фрагмент позднего периода истории оптинского старчества. В эти годы, небольшая часть братии выступила против своего настоятеля – архимандрита Ксенофонта (Клюкина), и скитоначальника и старца – преподобного Варсонофия (Плеханкова). Осуждались методы духовного и хозяйственного руководства обителью. Обвинения поддержали некоторые светские влиятельные особы. Использовались как публикации в периодической печати, так и жалобы в епархиальное управление и Св. Синод. Хотя обвинители не смогли ничего доказать, эта кампания достигла значительного успеха – из монастыря был переведен старец Варсонофий, который через год после этого почил (1 (14) апреля 1913 г.).Причины смуты и ход событий получили некоторое освещение в литературе[1]. Вместе с тем, никто из исследователей не пытался рассмотреть эти события, в контексте похожих событий церковной и монашеской жизни начала XX века. Такой контекст очевиден, и в нем выявляется целый ряд похожих, по сути и по времени, явлений. Возможно, этот подход поможет лучше понять происшедшее в Оптиной Пустыни в 1910-1912 гг.

Так, наибольший резонанс получили события на Святой горе Афон в 1909-1913 гг., получившие наименование «Афонская смута». Эта «смута» охватила русские монастыри Афона – Свято-Пантелеимонов монастырь, Андреевский скит, скит Новая Фиваида. Спокойствие сохранялось только в Ильинском скиту. Причиной послужил спор о почитании Имени Божия, вызванный книгой схимонаха Илариона «На горах Кавказа». Суть противоречий и ход событий подробно рассмотрены в имеющейся литературе[2]. События достигли такого накала, что в январе 1913 г. сторонники «имяславия» (одной из двух сторон в этом споре) силою изгнали из Андреевского скита настоятеля архимандрита Иеронима (Беляева) и его сторонников-«имяборцев», объявив их «еретиками, хулителями Имени Божия». Изгнание началось с воинственного клича предводителя смуты иеросхимонаха Антония (Булатовича, бывшего гусара) – «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа – ура!». Подобные происшествия, совершенно революционные по сути и форме, произошли на Афоне и в Пантелеимонове монастыре и ските Новая Фиваида. Настоятель Пантелеимонова монастыря архимандрит Мисаил так и называл основное ядро «имяславцев», во главе с монахом Иринеем (Цуриковым), «революционным комитетом». Ими было составлено «Исповедание Имени Божия». На состоявшемся 23 января 1913 г. монастырском соборе, старшую братию принуждали подписывать этот документ. Монах Ириней говорил настоятелю архимандриту Мисаилу: «Иди скорее, подписывайся к нашему протоколу, или мы иначе с тобою заговорим»[3]. Этот комитет отправился в скит Новая Фиваида, откуда так же был изгнан игумен, и назначен новый из «имяславцев». Дошло до анафематствования тех, кто не признал новое учение, включая иерархов.

Другая обитель, находящаяся на противоположном крае Русского мира – Соловецкий монастырь, так же столкнулась с похожими проблемами. После русско-японской войны 1904-1905 гг. в монастырь поступило много солдат и матросов. Они принимали постриг по обету, целыми отрядами, на льготных условиях, с быстрым рукоположением – по особому указанию Синода[5]. Именно ими был поднято возмущение против талантливого и многолетнего настоятеля архимандрита Иоанникия (Юсова). Он родился в 1850 г. в крестьянской семье в Архангельской губернии. С 1867 г. подвизался в монастыре, в 1880 г. был пострижен в монахи. В 1895 г. избран настоятелем. По его инициативе основывались новые скиты, началось создание прославившей монастырь озерной судоходной системы на Большом Соловецком острове, получил развитие монастырский морской флот. При архимандрите Иоанникии в 1910-1912 гг. на Соловках возникла первая и единственная в России монастырская гидроэлектростанция, в 1914-1916 гг. радиотелеграфная станция, обеспечившая связь с материком. Особой заботой архимандрита стало создание на базе 4-классного монастырского училища 8-классной семинарии, с правом выпуска священников и учителей. Вместе с тем, архимандрит Иоанникий выступал за сохранение уставной строгости монастырской жизни.

В 1913 г. началась монастырская смута. Часть братии, недовольные распоряжениями архим. Иоанникия, выступили против своего игумена, и поскольку никаких серьезных фактов представить они не могли, то стали писать начальству различные клеветнические измышления, обвиняя своего настоятеля в безрассудстве, растратах и даже убийстве. Однако эти доносы не возымели успеха, и смута продолжалась четыре года. Лишь после Февральской революции, 4 августа 1917 г. Синод постановил уволить архимандрита Иоанникия на покой. Прочитав об этом решении Синода в газете, о. Иоанникий перекрестился и сказал: «Слава Богу за все. Мне своих дел не стыдно».

В 1920 г. особая комиссия Губревкома прибыла на острова и стала вывозить запасы продовольствия. Предвидя это, монахи спрятали часть продовольствия и церковных ценностей. Однако, благодаря указаниям иноков, ранее выступавших против архим. Иоанникия, многие из этих ценностей были обнаружены властями. В августе началось следствие по выявлению «виновных в сокрытии», а в монастыре возобновилась смута, теперь уже против архим. Вениамина, на которого стали поступать доносы от монахов в органы власти. Автором одного из них был иеродиакон Вячеслав, один из зачинщиков смуты против архим. Иоанникия. В кон. 1920 г. о. Вениамин был арестован. Погиб архим. Вениамин (Кононов) в 1928 г. Прославлен на Архиерейском юбилейном Соборе Русской Православной Церкви в 2000 г.[6] Архим. Иоанникий (Юсов) почил в 1921 г. на Соловках.

Еще одна прославленная обитель, столкнувшаяся в это время со смутой и клеветой на настоятеля – Глинская пустынь. Эта обитель, так же, как и Оптина пустынь, была известна своей традицией старчества, восходящей к преподобному Паисию (Величковскому). Причем в Глинской пустыни старческое окормление было утверждено уставом. Одним из наиболее известных настоятелей монастыря был схиархимандрит Иоанникий (Гомолко), в мантийном постриге Исаия, управлявшей обителью в 1888-1912 гг. С ним вел переписку святитель Феофан Затворник. Отец Иоанникий много потрудился в деле благоустройства и процветания обители – как внешнего, так и внутреннего. До 1889 г. послушники могли ходить на откровение помыслов к любому духовнику. Отец Иоанникий ввел более строгий порядок – при поступлении в обитель, каждому назначался духовник, которому ежедневно следовало открывать помыслы[7]. При нем началась издательская деятельность пустыни, достигшая значительных размеров. Был втрое расширен Успенский собор. При этом настоятель отличался строгостью, как к себе, так и к братии. Часто братия, принимая от него благословение, получали наставление: «Будь внимателен!» Отец Иоанникий побуждал братию к строгому воздержанию в пищи, ограничивал на трапезе белый хлеб и квас. Он не оставлял без внимания ни малейшей погрешности. После принятия схимы в 1906 г. он значительно усилил строгость к себе, оставаясь настоятелем большой обители.

Зачинщиком смуты стал сосед пустыни отставной генерал-лейтенант П.Митропольский. Он привлек на свою сторону небольшую часть братии, недовольных строгостью настоятеля. Первые клеветнические публикации против схиархим. Иоанникия появились в периодической прессе в 1908 г. Не получив результата клеветники в 1909-1910 гг. направили в Синод шесть заявлений, порочащих настоятеля. Его обвиняли в разорительном ведении хозяйства (как и оптинского настоятеля). Были проведены две ревизии, и дополнительное следствие, по результатам которых не только не подтвердилась виновность настоятеля, но его образ жизни был признан безупречным. Однако вновь назначенный на Курскую кафедру архиеп. Стефан (Архангельский) поверил клеветникам и направил в Синод прошение об увольнении отца Иоанникия от должности настоятеля. 12 марта 1912 г. последовало определение Синода об увольнении 70-летнего старца, и он был удален из обители.

Дальнейшая судьба о. Иоанникия по доступным нам публикациям не прослеживается. Передаются рассказы о его жизни и подвигах, о его наставлениях. Схиархимандрит Иоанн (Маслов) приводит предание, комментировать которое не возьмемся. Согласно этому преданию, когда изгнанный схиархимандрит Иоанникий уходил из обители, был сильный весенний разлив рек. Старец вышел из монастыря, перекрестил воду и на глазах у многих пошел по ней, как посуху, повторив чудо, совершенное некогда преподобным Иоанникием Великим[8].

Эти события, монастырские «смуты», охватили в одно и то же время (1908 г. начало смуты в Глинской пустыни; 1909 г. начало смуты на Русском Афоне; 1910 г. начало смуты в Оптиной пустыни; 1913 г. начало смуты на Соловках) несколько крупнейших русских обителей, которые оказывали значительное влияние на духовное и нравственное состояние общества. Вряд ли стоит говорить о какой-то внешней координации этих возмущений, хотя такая версия, несомненно, найдет своих сторонников. Эти события являлись прямым отражением и влиянием тех процессов, которые происходили в русском обществе. В ходе первой русской революции 1905-1907 гг. подпольная революционная деятельность и массовое недовольство, которое подспудно зрело в обществе, вырвались наружу и охватили все слои общества и все стороны общественной жизни. Несмотря на некоторый спад революционной активности после 1907 г., полностью усмирить эти процессы так и не удалось вплоть до краха государственности в 1917 г. Тех 20 лет спокойствия, о которых мечтал П.А.Столыпин, Россия так и не получила.

Несомненно, революционный, мятежный дух не мог не проникнуть в Церковь, и в монастыри в частности. В монастыри этот дух преимущественно принесли иноки, поступившие в годы революции 1905-1907 гг. или сразу после нее. Это оказало свое влияние на моральный и духовный облик монашества. Древние уставные традиции, в том числе принципы послушания игумену, старцу, – частию монашества ставятся под сомнение. Мирская, революционная идея «справедливости» проникает в монастырские стены.

Повод для подобных нестроений мог быть различным. Чаще всего, священноначалие обвинялось в неправильном ведении хозяйства. В русских обителях Афона, поводом к беспрецедентной по массовости смуте, явились богословские споры. Но даже когда внешней причиной были нарекания в хозяйственной деятельности, итогом смуты всегда являлись не хозяйственные улучшения, а отстранение священноначалия, против которого и поднималась смута.

Для нас, современных людей Церкви, монахов и мирян, так же важно осознавать опасность привнесения духа «мира сего» в церковную жизнь, церковное устройство. Современный человек, человек XXI века, чаще всего хорошо образованный, со своими взглядами, навыками, воспитанный в свободной атмосфере, пришедший к вере в сознательном возрасте, приходя в монастырь, приносит с собою значительную часть своих представлений, привычек, навыков. Труд воспитания, перевоспитания, самовоспитания послушника и монаха в святоотеческих традициях – это серьезная задача как для самого пришедшего в монастырь, так и для его игумена и духовника. Сложность этой задачи сохранялась во все времена. Но особенную актуальность она приобретает в эпоху глубоких изменений, трансформаций не только в духовной, но и в политической и социально-экономической жизни общества.

Исследование влияния общественных, казалось бы далеких от духовных горизонтов, процессов на церковную и монашескую жизнь – интересная и актуальная тема, не получившая еще должного внимания в науке. Светской исторической науке, долгое время находившейся под давлением социально-экономического детерменизма, обусловленного идеологическими штампами, редко удается адекватно рассматривать историю Церкви в контексте социальных, экономических и политических процессов. Здесь, по-видимому, не достает глубины понимания Церкви не как исторического феномена и социального института, а как Тела Христова. В церковной науке, с другой стороны, явное пренебрежение социально-экономическими, политическими, культурными процессами в обществе. Подобные исследования приобретают актуальность в наше время – эпоху глубокой трансформации облика общества, изменений касающихся не только, и не столько, российского общества, но всего человечества. Дальнейшее течение этих изменений еще только угадывается, но их влияние на церковную (в том числе монашескую) жизнь неизбежно.

История минувшего столетия продемонстрировала как негативный опыт жизни монашества в революционную эпоху (монастырские смуты, расколы, отречения), так и выдающийся светлый опыт – Собор новомученников и исповедников Российских. Какие плоды принесет монашество в исторической перспективе, во многом зависит от того духовного фундамента, который закладывается сейчас.

Основные выводы:

Суть рассмотренных событий, которые можно назвать «монастырскими смутами», заключается в бунте части братства против священноначалия – настоятеля монастыря (во всех четырех случаях), а так же против старчества (Оптина пустынь);

Внешним поводом к «смуте» могло быть как недовольство игуменом (Соловки, Оптина и Глинская пустыни), так и богословские споры (русские обители Афона);

Все эти события, несмотря на некоторые отличия (географические, хронологические, повод к смуте, массовость участия братии), являются прямым отражением революционных процессов в русском обществе начала ХХ века, и свидетельствуют о степени их влияния на церковную и монашескую жизнь данной эпохи;

Представляется актуальным исследование влияния общественных (политических, социально-экономических, культурных) процессов на церковную и монашескую жизнь, как в исторической ретроспективе, так и в современности.

Иеромонах Симеон (Кулагин),

насельник Оптиной Пустыни

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Российская Православная Церковь.

О ВЕРЕ В МОЛИТВЕ

О ВЕРЕ В МОЛИТВЕ

Молясь, нужно так веровать в силу слов молитвы, чтобы не отделять самых слов от самого дела, выражаемого ими; нужно веровать, что за словом, как тень за телом, следует и дело, так как у Господа слово и дело нераздельны: ибо Той рече, и быша; Той повеле, и создашася (Пс. 148, 5). И ты также веруй: что ты сказал на молитве, о чем попросил, то и будет. Ты славословил — и Бог принял славословие, поблагодарил Господа — и Бог принял благодарение твое в воню благоухания духовного. То беда, что мы маловерны и отделяем слова от дела, как тело от души, как форму от содержания, как тень от тела, — бываем и на молитве, как в жизни, телесни, духа не имуще (Иуд. 1, 19), оттого-то и бесплодны наши молитвы.

Молясь, я верую твердо, что: 1) Бог есть един сый и вся исполняяй, следовательно, одесную меня; 2) что я образ Его; 3) что Он бездна благости и 4) Источник всякой благости и что Он Сам уполномочил меня молиться Ему.

Мы молимся за живых, и своею молитвою искреннею привлекаем на них невидимо, незаметно, а иногда и заметно, великие милости Божии и привлекаем их сердца к себе и к Богу и благочестию, молимся за умерших, и они, если имеют дерзновение у Господа, молятся за нас, не оставаясь у нас в долгу, так что Господь возмеривает всегда за любовь, за все добро, которое мы, по искренней любви, делаем в пользу ближних. Испытующий сердца и утробы наградит за искренний вздох, за каждую слезу о ближнем. Сказавший чрез апостола: Молитеся друг за друга, яко да исцелеете, не оставить без плода нашей горячей молитвы. Итак, будем дышать молитвою горячею за всех, как и делает церковь всегда на всякой службе.

Приступая в молитве к Богу, к Богоматери, помни, что как небо отстоит от земли, так ты, по грехам своим, отстоишь от Бога и Божией Матери, и какая разница между светом и тьмою, такая разница между тобою и Богом, и святыми Его, наипаче — Пречистою Его Матерью, святейшею всех небесных и пречистых сил: и будь смирен и благоговеен всегда на молитве, не давая места ни на мгновение никаким мечтам.

Наши молитвы — церковные, домашние, общественные — страдают в нас весьма важным недостатком: поверхностью, или отсутствием глубины и искренности, и поспешностью; от этих двух недостатков часто люди теряют весь плод молитвы, и молитвы наши хоть брось, как говорится: так они бывают пусты, ничтожны, эфемерны! Дело молитвы, — великое дело: она есть беседа с Богом, словесная жертва наша Богу! Кто же для нас Бог, и чем мы Его себе представляем? И пред этим-то всесовершеннейшим, всеправедным, всеведущим, всеблагим, премудрым и всемогущим Существом мы приносим нерадивую, неосмысленную, несердечную молитву, — пред Тем, от Кого мы получили жизнь, дыхание и все! Да будет нам стыдно.

Молитесь о всех близких и дальних искренно, Ибо мы можем в сердечной молитве соприкасаться духовно со всеми любовию своею, хотя с иными всю жизнь не видимся; молитва всех объединяет, согревает, освящает, укрепляет. Когда лениво будешь молиться, то вспомни для пробуждении и поощрения себя: чье у тебя дыхание, чьи уста, чье зрение? Чьи руки и ноги, чей ум в голове? Чье сердце, это чувствилище твое? Чья душа, чья сила, чей дар здравия, чей дар бессмертия и свободы дивной, вожделенной, стремящейся в бесконечность к усовершенствованию и добру, к истине, к бесконечной красоте — к Богу? И тогда верно будешь молиться горячо, со слезами умиления и благодарения. Чье спасение и сохранение твоей жизни ежедневное? Чья помощь непрестанная в делах служения твоего? Чьи утешения непрестанные? Чья любовь, щедро тебе все подающая для двоякого существа твоего?

Полюби сердечно молитву: «Господи, помилуй!» Она научит тебя смирению, покаянию, умилению. Она столь же необходима грешнику, как воздух чистый для дыхания, как верное лекарство больному.

Краткие молитвы: «Господи помилуй», «Святый Боже», «Пресвятая Троице», «Отче наш» и другие—напоминать должны нам о том, что мы, люди, — существа падшие, грешные, осужденные, достойные всякого наказания и муки, и только верою в Сына Божия, за нас пострадавшего и умершего, избавляемся от осуждения в геенну и от праведного осуждения, только через Него обретаем примирение с Богом и доступ к Отцу Небесному, усыновление и право на наследие вечной жизни и вечной радости; должны жить всегда в покаянии, в смирении, а не возношении, и во всяком исправлении и добродетели, чтобы сделаться достойными Господа нашего Иисуса Христа, своего Искупителя и Спасителя.

Иже восхощет душу свою спасти, погубит ю (ср.: Мф. 16, 25), то есть кто восхощет спасти своего ветхого, плотского, греховного человека, тот погубит жизнь свою: ибо истинная жизнь состоит в том, чтобы распять и умертвить ветхого человека с делами его и облечься в нового, обновляемого по образу Создавшего его (ср.: Кол. 3, 9-10). Без умерщвления плотского, ветхого человека нет истинной жизни, нет блаженства вечного. Чем сильнее и мучительнее умерщвление ветхого человека, тем совершеннее обновление и перерождение его, выше очищение его, тем совершеннее жизнь его и выше блаженство его в будущем веке. Умерщвляй себя и оживешь. Ах! Я сам чувствую, что когда я здоров совершенно и не утруждаю, и не изнуряю себя трудами, я умираю тогда духом, тогда нет во мне Царствия Божия, тогда обладает мною плоть моя и с плотию диавол.

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Гонения на верующих.

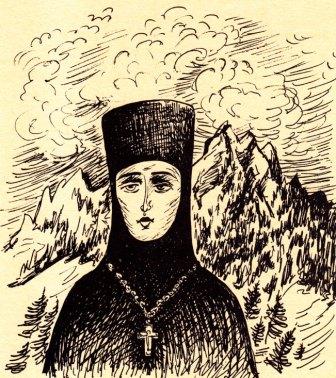

Игумения Антонина и жители пещер в горах Кавказа

Игумения Антонина и жители пещер в горах Кавказа

Память 1/14 марта (+ 193-? г.)

"Тогда начнут говорить горам: падите на нас! и холмам: покройте нас!"

Лк. 23, 30

Следующий рассказ – это свидетельство подлинного члена катакомбной Церкви княгини Наталии Владимировны Урусовой, которая сама перенесла бескровное мученичество в послереволюционные годы и вплоть до Второй Мировой войны. Ее преступление было в том, что она была твердо верующей христианкой, принадлежала к дворянской семье, поддерживала "иосифлян" и была матерью сыновей-мучеников.

Во Владикавказе, недалеко от вокзала был женский Иверский Богородицкий монастырь.

В монастыре я бывала почти каждый день. Сошлась со многими монахинями, но особенно с доброй матушкой игуменьей Феофанией. Она не была образованной и, видно, происходила из крестьянской семьи, но была чудной смиренной души.

Наступил 1922 год. Прихожу я как-то к ней, и она мне говорит: "Я хочу открыть Вам один секрет, о котором, кроме меня, матушки казначеи и моей келейницы, рясофорной монахини, никто не знает. Пойдемте". Она провела меня через несколько комнат, и в последней, из которой вела винтовая лестница на чердак, сидела другая игуменья. Я сразу поняла, что это игуменья, так как у нее на груди был золотой крест. Она была очаровательна, не только ласковой, какой-то чарующей духовной красотой, но и наружной необычайной красотой. Еще сравнительно молодая. Ей нельзя было дать сорока лет, как ей было. Три месяца, несмотря на зимние морозы, ее скрывали на чердаке и только изредка спускали вниз в эту комнату, чтобы обогреться. Тайна хранилась полная. Ей носила еду и все нужное только келейница. С ней тоже мы очень скоро сошлись и тоже привязались друг к другу. Она была очень образованная, из хорошей дворянской семьи.

Она мне рассказывала свою историю [матушка Антонина (в миру Покровская Вера Александровна) – прим. ред.]. Была игуменьей женского монастыря в городе Кизляре на Кавказе. В начале революции, когда грабили все кругом, и монастыри особенно, к ним ворвалась толпа бандитов-большевиков, разорила все, ограбила и застрелила несколько сопротивлявшихся монахинь.

Когда на короткое время Кизляром овладела Белая армия, то кто-то неизвестный указал им на лиц, разоривших монастырь и убивших монахинь. Они были расстреляны. Когда же Белая армия отступила и большевики стали уже полными хозяевами положения, то стали доискиваться, кто выдал их белым. И вот ее, ни в чем не повинную, обвинили и приговорили расправиться с ней. Господь помог ей бежать ночью, и она дошла до Владикавказского монастыря, где игуменья Феофания ее и спрятала. По всему Кавказу были расклеены объявления: "Кто укажет местонахождение бывшей игуменьи Кизлярского монастыря Антонины, получит за ее голову 3000 руб. золотом". Целых полтора месяца я с ней виделась почти каждый день. Один раз в очень морозную ночь, когда сверх обыкновения лежало и снегу много, в час ночи стучат в мое окно. Все проснулись и перепугались. Кто ночью может стучать, как не ГПУ? Отвернула занавеску и глазам не поверила. Вижу в белой бараньей шубе матушку Антонину, и поддерживают ее с двух сторон мать казначея и келейница Анфиса. "Скорее, скорее отворите, – спрячьте матушку!"

Вошли. Мы погасили свет, чтобы не обращать ночью внимания, и что же услышали? Услышали о необычайном явном чуде Божием. За несколько дней перед этим, о чем я не знала, пришла в монастырь молодая девица, назвавшаяся княжной Трубецкой. Она в слезах просила игуменью ее принять, говоря, что отца и мать ее расстреляли, имение разграбили, и она осталась одинокой в своем горе. Так подделалась и сумела войти в доверие, что игуменья по простоте душевной не только обласкала и приняла, но вскоре рассказала ей о тайне матушки Антонины. Девица тут же скрылась, это был агент ГПУ, разыскивающий матушку Антонину. В ту же ночь монастырь был кругом обложен войсками, никто не мог выйти. Пришли с обыском, требуя выдачи ее. Когда к ней прибежала келейница сообщить ей об этом, она сказала: "Ну, что же делать? Если Господу угодно, чтобы меня нашли, пусть будет так, а если на это Его воли нет, то Он закроет людям глаза и они, видя, не увидят. Пойдем и выйдем посреди них". На нее надели шубу, пошли и просто вышли на глазах у всех красноармейцев из ворот. Командир кричит: "Кто сейчас вышел из ворот, кого вывели?" Они все слышат, так как еще были тут же, за несколько шагов, а красноармейцы отвечают: "Никого мы не видели". – "Да как же, вышел кто-то в белой бараньей шубе и две монахини ее вели". Но все отрицают и не понимают, что такое неладное с командиром. Обыскали, перевернули все и должны были уйти ни с чем. И так ее привели ко мне. Я, конечно, была счастлива, что могла ее спрятать, хотя у нас и было очень для нее рискованно находится, так как мы сами ожидали ежеминутного ареста. Я говорю: "Мне больно то, чем я смогу кормить матушку, ведь мы так плохо питаемся", а монахини говорят: "Да мы будем два раза приносить обед и ужин". Просидели они до утра, матушка Антонина осталась у нас, а они пошли в монастырь и скоро принесли ей еду, что и продолжалось ежедневно по два раза в день в течение двух недель, что у нас жила. Ее нельзя было не полюбить. Дети души в ней не чаяли, и даже муж мой, довольно вообще равнодушный ко многому, уважал и с удовольствием беседовал с ней.

В то время бывали случаи, что можно было за деньги получить тайное убежище у ингушей в горах. Монастырь хотел это сделать, но они запросили такую сумму невероятную, что и все имущество, оставленное монастырю после ограбления, не смогло бы уплатить за нее. Мы решили, что у нас она останется на Божью волю и ничего не предпринимать, тем более, что мы ее так все полюбили. Она страдала ужасно при мысли, что, если ее найдут, то ответит не только она, но и мы. Во всем ее деле было, конечно, чудо и исключительный Промысл Божий. Ведь когда ее в ночь обыска не нашли в монастыре, при чудовищной слежке ГПУ никто не проследил, куда ходят с едой два раза в день монахини.

Так прошло две недели. Я ей, в общей комнате моей с пятью детьми, отделила уголок за занавеской из марли, где была кровать; над головой – икона, и горела висячая лампадочка, принесенная из монастыря. Один раз вижу я, что матушка всю ночь, стоя на коленях, так горячо молится в слезах. Мне через марлю видно, и я спать не могла, ее душевное состояние передавалось и мне.

Рано утром она обращается ко мне и говорит: "Исполните, пожалуйста, мою просьбу. Пойдите к блаженной Анастасии Андреевне и, ничего не говоря ей другого, скажите только: "Матушка Антонина просит Вашего благословения"". Я пошла, она как всегда вышла с приветствием, назвала Марией, спросила, в чем у меня нужда. Я ей сказала, что матушка Антонина просит ее благословения. "Да! Да!.. скажи ей, чтоб ничего не боялась, что задумала и о чем молилась, пусть, пусть исполнит, пусть идет в большой казенный красный дом, пусть идет".

Я передала матушке Антонине ее ответ, и лицо ее просияло. "Я решила сама себя сегодня отдать в руки ГПУ, я очень мучаюсь тем, что вы можете ответить за меня, и если молилась и все же был страх и колебание, то теперь, после слов блаженной меня ничто и никто удержать не может". И дети, и я – в слезы. На что можно надеяться? ГПУ – ведь это непередаваемая страсть. Она ушла, простившись с нами тоже со слезами, но с удивительно спокойным лицом, как бы еще больше просветлевшим и похорошевшим. Она была в мантии и с золотым игуменским крестом на груди. Несмотря на все приказы и требования, она не снимала монашеского одеяния. Прошло немного больше часа. Все мы сидели молча, отдавшись горю, и думали о ее судьбе, как вдруг моя одиннадцатилетняя Наташа, смотревшая в окно, закричала: "Матушка идет!" Она вошла такая радостная, такая необычайно хорошая, что описать нельзя словами. Вот что она нам рассказала: "Я пришла в ГПУ, дежурный спросил, по какому делу. Я ответила, что скажу и назову себя только начальнику. Подошли другие с требованием подчиниться порядку и зарегистрироваться, а я сказала: "Передайте начальнику, что я желаю его видеть и не ему не подчинюсь". Они пошли и доложили. Тот велел передать, что никому не разрешено нарушать закон приема; я ответила, что хочу говорить только с ним. В это время приоткрылась дверь в коридор, и начальник сам выглянул. Увидев меня, он сказал: "Пройдите". Я вошла. "Что вам угодно?" – "Вы за мою голову даете три тысячи рублей, я вам ее сама принесла..." – "Кто Вы?" – "Я – игуменья Антонина Кизлярского монастыря". Он был до того поражен, что встал и говорит: "Вы... Вы игуменья Антонина? И Вы пришли сами к нам?" – "Да, я сказала, что принесла вам свою голову". Он достал из ящика стола мою фотографию, я достала из кармана такую же. "Вы свободны... идите, куда хотите!"

Когда я уходила, он сказал: "Через год я обязан дать Вам какое-либо наказание по закону".

Никто не проследил, куда она пошла из ГПУ, никто нас не тронул. Она поселилась открыто в монастыре, где прожила год.

Впоследствии я узнала, что ее назначили на один год прислуживать в коммунистической гостинице Ростова. Она все так же не сняла ни мантии, ни креста. Ни один коммунист не допускал ее прислуживание, все относились без злобы и оскорблений и кланялись ей. В 23-м году еще возможны были такие факты, но, конечно, возможны как продолжение бывшего с ней явного чуда. Через 12 лет я встретилась в Казахстане, в городе Актюбинске, где жила с высланным туда сыном, тоже с ссыльным архимандритом Арсением. Как-то я вспомнила о ней в разговоре, и вдруг он говорит: "Матушку Антонину, да я ее хорошо знаю и могу Вам о ней сообщить. По окончании срока наказания, она собрала около себя 12 монахинь и поехала в Туапсе с целью высоко в горах основать тайный скит. В то время многие монахи из разоренных монастырей надеялись отшельнически поселиться в горах для избавления от гонений большевиков. Но ГПУ было хитрее. Лесниками были поставлены сыщики и агенты, которые обнаружили все скиты и жилища отшельников, из которых почти все были на месте расстреляны. Когда игуменья Антонина поднялась на вершину большой высокой горы, то встретилась с одним монахом из того скита, где был и я. Наши монахи предложили и немедленно исполнили и вырыли, как было и у нас, под корнями громадных деревьев вроде пещеры для помещения и затем оборудовали и церковь. Недолго прожили мы, с радостью помогая им в трудах. Из 14 монахов меня одного как еще юного по сравнению с другими не расстреляли, а сослали на восемь лет в дальний лагерь Сибири, по окончании восьми лет – в Алма-Ату на поселение. Игуменья Антонина и ее монахини были арестованы, но не расстреляны на месте, а куда-то увезены. О дальнейшей судьбе этой замечательной монахини ничего не знаю".

И это все, что княгиня Наталья Владимировна Урусова рассказала об этой святой игумении в своих воспоминаниях, которые вышли под названием "Материнский плач Святой Руси". Однако протопресвитер Михаил Польский, публикуя этот материал во II томе "Новых мучеников Российских" (стр. 248) добавляет к ее рассказу свои собственные воспоминания, связанные с югом России (т. III в рукописи, публикуется ниже), давая более широкую картину страданий христиан на Кавказе и освещая жизнь мучеников, до того неизвестных.

"В 1928 году или в начале 1929 года в Кавказских горах была отыскана и расстреляна группа имяславцев, монахов-подвижников, высланных с Афона после известного имяславского движения. Во главе их стоял Павел Дометич Григорович, дворянин, помещик и ротмистр из Киевской губернии, который после двадцати лет монашества по призыву в армию был на войне 1914 года и после ее окончания, в революцию вернулся в Кавказские горы и носил имя Пантелеимона. Составитель этой книги был с ним лично знаком, как и с другими имяславцами, потому что в 1918 году во время гражданской войны и власти белых на Кубани, у кубанских миссионеров (среди которых был и он) состоялось несколько совещаний с имяславцами в целях примирения их с Православной Церковью в догматическом споре об имени Божием. Был выработан целый ряд догматических положений, которые и были подписаны обеими сторонами. Имяславец монах Мефодий был законно рукоположен в иеромонахи для бывших имяславцев и отправлен к ним в горы. Но вскоре между ними опять произошел спор. Отец Мефодий остался верен выработанным православным положениям и покинул горы, но в дороге на одной из станций был расстрелян большевиками. Расстрелянные через десять лет после этого монахи-подвижники и пустынножители были, конечно, представлены большевиками как опасная контрреволюционная организация. В 1930 году пишущий эти строки сам пытался остаться в России и в Кавказских горах, но, повстречав пустынножителей, выяснил, что пребывание там делается невозможным: все оказались на учете в ближайших селениях, а некоторые ушли в "непроходимые" дебри и на вершины, о месте пребывания которых никто не знал. Рассказ о матушке Антонине нам объясняет, что и с последними было покончено.

Мученики Нового Афона

Нужно упомянуть, что самым крупным монашеским центром в этом регионе был знаменитый монастырь святого апостола Симона Кананита, больше известный как Новый Афон. В 1928 году было разрушено все, что оставалось от этой истинной лавры с несколькими сотнями обитателей строгого монашеского уклада. За сравнительно короткий период своего существования, начиная с конца XIX века, монастырь обрел и великую славу, и большое богатство, он был очень хорошо устроен и был примером для других монастырей по всему православному миру. В тот год все монастырское имущество было разграблено, все порушено, и, наконец, те сто сорок монахов, которым удалось избежать арестов вначале, спрятавшись в лесу, были пойманы и доставлены в новочеркасскую тюрьму. Монахов допросили и после их отказа сделать заявление о признании ими советской власти властью от Бога установленной разделили на группы и отправили в камеры пыток в подвале здания НКВД. Там жестоко били и пытали. Ночью их вывезли за десять километров от Новочеркасска и, выстроив у стены, расстреляли. Про эту стену все жители города хорошо знали.

Все православные христиане должны помнить этих мужественных рабов Христовых, принявших за верность Ему мученическую смерть.

Святой отшельник Макарий

Во время гонений на Церковь и ее священнослужителей в лесу в ущельях кавказского предгорья, около станции Подгорной по Владикавказской железной дороге в глуши, в 20 километрах от жилья появился старец-отшельник. Это было в 1923 году. Прибыл он из центральной России, но точно никто не знал откуда.

В глухом месте в лесу была у него выкопана пещера. Там он жил и там была у него устроена церковка. Катакомбная поистине церковь. В ней престол был сделан из камня, были иконы и бедная, но вся необходимая церковная утварь. Отец Макарий в этой церкви совершал Богослужения, а когда о нем узнали верующие люди, стали приходить к нему. Здесь причащались Святых Таин, и совершались всякие требы. Число приходящих к отцу Макарию возрастало и дошло до того, что почти каждый день у него были молящиеся.

Отцу Макарию было около 65 лет. Это был действительно подвижник, молитвенным подвигом прославившийся и прославленный от Бога даром прозорливости. Он говорил людям их сокровенные помыслы и дела. Началось паломничество из окрестных станиц Кубани и городов. Паломников отец Макарий встречал всегда версты за две от своей пещеры и провожал их к себе. Его никто не предупреждал о приближении паломников, он сам прозревал это духом. Верующие люди находили здесь духовную отраду и окормление. Ведь в это время церквей почти не осталось во всей округе, и люди искали пастыря, как осиротевшие овцы.

До 1928 года жил в своем уединении отец Макарий. В этот страшный год большевики решили покончить с этой церковкой. Они уже знали о ней, но еще не добирались. Потом отправились на его поиски и арестовали его. Тайно не смогли забрать отца Макария. Народ узнал о его аресте и бросился к нему прощаться. Отец Макарий шел под стражей, благословлял народ, прощаясь с ним. В далекой ссылке был замучен пастырь гонимой катакомбной Церкви.

Святые, укрытые Богом

После Второй Мировой войны в русских эмигрантских кругах ходила брошюра под названием "Почему я тоже верю в Бога". В ней автор, который раньше был летчиком и атеистом, описывает, как его отправили выследить группу монахов и священников, прячущихся высоко в горах Кавказа. Это, должно быть, было в самом начале войны. Однажды он заметил на высокогорном плато группу оборванных людей. Увидев самолет, они бросились бежать. Пилот ясно видел, как они, очевидно, направляясь в сторону своего убежища, бежали к глубокой расщелине, рассекающей плато. Добежав до бездны, они, перекрестившись, продолжили бежать по воздуху (!) и, благополучно достигнув другой стороны расщелины, скрылись из виду среди скалистых утесов. Ошеломленный летчик сразу же поверил в Бога, Который укрыл своих верных рабов от глаз злых людей, но дал ему возможность быть свидетелем этого великого чуда русских катакомбных святых ради спасения его души.

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: РПЦЗ.

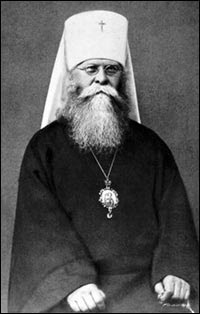

Священномученик Иосиф (Петровых) - Митрополит Петроградский, (в миру Иван Семёнович Петровых).

Священномученик Иосиф (Петровых) - Митрополит Петроградский, (в миру Иван Семёнович Петровых).

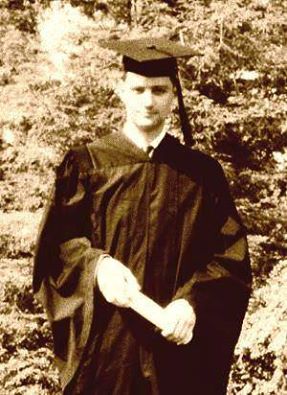

Родился 15 декабря 1872 года в городе Устюжне Новгородской губернии в мещанской семье. Крещен младенец Иоанн был, как и все его братья и сестры, в приходской церкви Вознесения Господня на Всполье. Глубокая вера и стремление послужить Богу отмечались у него с раннего детства.

Окончил Устюженское духовное училище и Новгородскую духовную семинарию, после чего направлен за казённый счёт в Московскую духовную академию, которую окончил в 1899 первым по списку со степенью кандидата-магистранта. Оставлен профессорским стипендиатом при академии.

9 сентября 1900 г. Иоанн был утвержден исполняющим должность доцента академии по кафедре Библейской истории. Но карьера ученого не привлекала его, стремившегося к своей давней мечте - иночеству. Зародилась она еще в то время, когда Иоанн Семенович был семинаристом. Студентом академии он любил посещать святые обители и святые места. Там черпал силу и получал благодатную помощь Божию. Им были совершены паломничества в Соловецкий монастырь, во святой град Иерусалим, на святую гору Афон, в Ново-Афонский монастырь. Во времена зимних каникул, уклоняясь от светских развлечений и увеселений, Иоанн уезжал в любимый им Антониев монастырь в Новгороде. Именно там он и провел последние недели лета 1901 г., готовясь к иноческому постригу, уходя в себя и сосредоточиваясь в молитвах.

Пострижение в монашество было совершено 26 августа 1901 г. в Гефсиманском скиту, что неподалеку от Троице-Сергиевой Лавры, с наречением именем Иосиф. Чин пострижения совершил преосвященный еп. Волокололамский Арсений (Стадницкий), ректор Московской Духовной академии. Божественную литургию служил инспектор академии архимандрит Евдоким (Мещерский) совместно с новгородским епархиальным миссионером иеромонахом Варсонофием (Лебедевым) и монастырскою братиею. Хор пел лаврский, нарочно прибывший в скит на пострижение Иоанна.

После совершения пострига епископом Арсением было сказано Иосифу слово, которое имело руководящее значение для всей его последующей деятельности: «Теперь, когда хулится имя Божие, молчание постыдно будет и сочтено за малодушие или безчувственную холодность к предметам веры. Да не будет в тебе этой преступной теплохладности, от которой предостерег Господь. Работай Господеви духом горяще». Слова эти были восприняты как завет и хранились в душе Владыки всю жизнь, имея огромное значение для его деятельности. 30 сентября того же года монах Иосиф был рукоположен во иеродиакона, а 14 октября - во иеромонаха.

В июне 1903 удостоен степени магистра богословия за диссертацию на тему «История Иудейского народа по Археологии Иосифа Флавия (Опыт критического разбора и обработки)». С 9.12.1903 экстраординарный профессор и инспектор Московской духовной академии.

Хиротония во епископа Угличского, викария Ярославской епархии происходила 15 марта 1909 г. в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге. Совершали ее следующие архиереи: митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский), митрополит Московский Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский Флавиан, архиепископ Финляндский и Выборгский Сергий (Страгородский) в сослужении многочисленного духовенства. В то время Владыка стремился как-то осмыслить свои движения и настроения, понять себя. Именно тогда он понял, что выбрал правильный жизненный путь. Преосвященный Иосиф очень любил служить литургию и служил ее каждый день. В трудные моменты жизни Владыка стремился пребывать в любви к Богу и Божией Матери, в молитвах просил у Них помощи, и Господь посылал ему утешение.

Хиротония во епископа Угличского, викария Ярославской епархии происходила 15 марта 1909 г. в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге. Совершали ее следующие архиереи: митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский), митрополит Московский Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский Флавиан, архиепископ Финляндский и Выборгский Сергий (Страгородский) в сослужении многочисленного духовенства. В то время Владыка стремился как-то осмыслить свои движения и настроения, понять себя. Именно тогда он понял, что выбрал правильный жизненный путь. Преосвященный Иосиф очень любил служить литургию и служил ее каждый день. В трудные моменты жизни Владыка стремился пребывать в любви к Богу и Божией Матери, в молитвах просил у Них помощи, и Господь посылал ему утешение. Мы не располагаем достоверными сведениями о том, как Владыка Иосиф встретил февральскую революцию 1917 г. Его заявления на допросах 1930 г. о лояльности к советской власти и отмежевании от «старого режима» сами по себе вряд ли говорят о каких-то его антимонархических, либеральных взглядах, тем более, если принять во внимание условия, в которых они были сделаны. Примечательно, что во введении к следственному делу чекисты называют митрополита Иосифа «махровым монархистом», а его дневник «В объятиях Отчих» сравнивают с творениями святого Иоанна Кронштадтского, по их определению, «церковного апологета монархизма». Очевидно, что как искренний православный архипастырь, Владыка Иосиф понимал истинное значение Православного царства и поэтому глубоко скорбел, видя, как далеко отошла от этого идеала христианской государственности императорская власть Петербурга. Так что, вполне вероятно, что несочувствие епископа Иосифа «старому режиму» было вызвано не либерализмом, а напротив, самым последовательным монархизмом, так же как и у других выдающихся иерархов того времени. В его дневнике есть такая характерная запись от 30 июля 1909 г.: «Невозможно быть истинным слугою земного Царя, не будучи истинным слугою Божиим. Только истинный Божий слуга имеет все побуждения и средства быть верным слугою Царя и полезным членом Церкви и Отечества».

Мы не располагаем достоверными сведениями о том, как Владыка Иосиф встретил февральскую революцию 1917 г. Его заявления на допросах 1930 г. о лояльности к советской власти и отмежевании от «старого режима» сами по себе вряд ли говорят о каких-то его антимонархических, либеральных взглядах, тем более, если принять во внимание условия, в которых они были сделаны. Примечательно, что во введении к следственному делу чекисты называют митрополита Иосифа «махровым монархистом», а его дневник «В объятиях Отчих» сравнивают с творениями святого Иоанна Кронштадтского, по их определению, «церковного апологета монархизма». Очевидно, что как искренний православный архипастырь, Владыка Иосиф понимал истинное значение Православного царства и поэтому глубоко скорбел, видя, как далеко отошла от этого идеала христианской государственности императорская власть Петербурга. Так что, вполне вероятно, что несочувствие епископа Иосифа «старому режиму» было вызвано не либерализмом, а напротив, самым последовательным монархизмом, так же как и у других выдающихся иерархов того времени. В его дневнике есть такая характерная запись от 30 июля 1909 г.: «Невозможно быть истинным слугою земного Царя, не будучи истинным слугою Божиим. Только истинный Божий слуга имеет все побуждения и средства быть верным слугою Царя и полезным членом Церкви и Отечества». 26 августа 1926 г. архиепископ Иосиф распоряжением заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) был переведен на Ленинградскую кафедру и возведен в сан митрополита Ленинградского с возложением белого клобука с алмазным крестом и креста на митру. Возражая против именования митрополитом Ленинградским, Владыка Иосиф предпочитал называться митрополитом Петроградским.

26 августа 1926 г. архиепископ Иосиф распоряжением заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) был переведен на Ленинградскую кафедру и возведен в сан митрополита Ленинградского с возложением белого клобука с алмазным крестом и креста на митру. Возражая против именования митрополитом Ленинградским, Владыка Иосиф предпочитал называться митрополитом Петроградским. На следующий день, в воскресенье, несмотря на дождь, площадь перед собором была переполнена народом. Многие подходили под благословение со слезами. По просьбе митрополита прот. Николай Чуков сказал по запричастном стихе слово, а на следующее утро был у него с докладом о руководимых им Высших Богословских курсах и остался доволен оказанным приемом.

На следующий день, в воскресенье, несмотря на дождь, площадь перед собором была переполнена народом. Многие подходили под благословение со слезами. По просьбе митрополита прот. Николай Чуков сказал по запричастном стихе слово, а на следующее утро был у него с докладом о руководимых им Высших Богословских курсах и остался доволен оказанным приемом. На защиту митрополита Иосифа встали его викарии: епископы Димитрий Гдовский, Серафим Колпинский, Сергий Нарвский, Григорий Шлиссельбургский и ряд клириков, отказавшихся поминать епископа Николая. Среди них центральное место принадлежало известному и очень уважаемому настоятелю кафедрального храма, отцу Василию Верюжскому.

На защиту митрополита Иосифа встали его викарии: епископы Димитрий Гдовский, Серафим Колпинский, Сергий Нарвский, Григорий Шлиссельбургский и ряд клириков, отказавшихся поминать епископа Николая. Среди них центральное место принадлежало известному и очень уважаемому настоятелю кафедрального храма, отцу Василию Верюжскому. Официально Акт об отделении от митрополита Сергия был зачитан в кафедральном Соборе Воскресения Христова. 24 января 1928 г. в секретном донесении из Ленинградского ГПУ в Москву сообщалось:

Официально Акт об отделении от митрополита Сергия был зачитан в кафедральном Соборе Воскресения Христова. 24 января 1928 г. в секретном донесении из Ленинградского ГПУ в Москву сообщалось:Арестованный Владыка сначала содержался в одной из ленинградских тюрем, затем был этапирован для дальнейшего следствия во внутреннюю тюрьму ОГПУ в Москве.

C января 1937 г. митрополит Иосиф установил переписку и с митрополитом Кириллом, сосланным в 1935 г. также в Казахстан в поселок Яны-Курган. На допросе 14 июля 1937 г. митрополит Иосиф показывает, что с митрополитом Кириллом он лично знаком не был и видел его единственный раз в жизни в 1909 г., но в январе 1937 г. он направил к нему с архимандритом Арсением письмо, в котором «свидетельствовал владыке свое глубочайшее почтение, говорил, что преклоняюсь перед его мужественным стоянием в его борьбе за церковные интересы. Это было с моей стороны пробным камнем для выяснения отношения митрополита Кирилла ко мне и установившейся за мной репутации главаря особого церковного движения. От митрополита Кирилла Арсений привез ответ, который вполне удовлетворил меня».

В обвинительном заключении от 19 ноября 1937 г. говорилось: «Петровых Иосиф являлся заместителем Смирнова К.И. и, в случае ареста последнего, Петровых должен был возглавить контрреволюционную деятельность организации. Помимо этого, Петровых проводил работу по концентрации контрреволюционных сил церковников вокруг контрреволюционной организации, вел новую вербовку членов и организовывал контрреволюционные ячейки на местах».

В обвинительном заключении от 19 ноября 1937 г. говорилось: «Петровых Иосиф являлся заместителем Смирнова К.И. и, в случае ареста последнего, Петровых должен был возглавить контрреволюционную деятельность организации. Помимо этого, Петровых проводил работу по концентрации контрреволюционных сил церковников вокруг контрреволюционной организации, вел новую вербовку членов и организовывал контрреволюционные ячейки на местах».Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Архив РПЦЗ.

28 августа/10 сентября 1963 г.

28 августа/10 сентября 1963 г.

Прошелъ примѣрно годъ со времени твоего посѣщенія, и мы уже почти чужіе другъ другу. Конечно, это, главнымъ образомъ, моя вина, поскольку я безнадежно безотвѣтственный корреспондентъ. Но постараюсь время отъ времени писать, надѣюсь, что и ты будешь дѣлать то же самое.

Я очень интересуюсь твоей англоязычной православной церковью и хотѣлъ бы больше узнать о ней и о священникѣ. Хотя я самъ вполнѣ удовлетворенъ славянской церковью и, дѣйствительно, ощущаю себя скорѣе русскимъ, а не американцемъ, понимаю, что нельзя ожидать того же самаго отъ многихъ новообращенныхъ. Правда, одна изъ главныхъ трудностей, которыя встрѣчались мнѣ въ моихъ скромныхъ миссіонерскихъ попыткахъ, – это языковой и культурный барьеръ. Людей неизмѣнно завораживаютъ службы на славянскомъ языкѣ, но болѣе близкое знакомство съ Церковью для нихъ исключено. Какіе успѣхи у твоего прихода? Проводите ли вы какую-либо организованную миссіонерскую дѣятельность? Я знаю, что владыка Іоаннъ и отецъ Леонидъ (изъ Свято-Тихоновской) хотятъ здѣсь начать что-либо въ этомъ родѣ (т.е. миссіонерскую дѣятельность), и у Глѣба имѣются какіе-то свои идеи по этому вопросу. Но пока что ничего не начато.

Я помню, въ прошломъ году говорилъ тебѣ, что на это Рождество собираюсь въ Джорданвилль. Однако, поскольку я не смогъ работать болѣе пяти мѣсяцевъ, скопленныя на жизнь деньги къ настоящему моменту кончились, и сейчасъ я вернулся на работу (въ качествѣ помощника оффиціанта снова, но въ болѣе пріятномъ мѣстѣ). Книга, которую я пишу, уже въ гораздо лучшемъ видѣ, хотя все еще далека отъ завершенія. Она превращается въ изученіе послѣдствій атеизма сравнительно съ послѣдствіями вѣры (историческими, психологическими, духовными, философскими, богословскими). Иногда я отчаиваюсь отъ того, что работа моя получается слишкомъ абстрактной и философской и поэтому никто не заинтересуется ею и не прочитаетъ ее. Въ настоящее время работаю надъ эссе (и оно тоже выходитъ длиннымъ, какъ и книга) о личности и вліяніи папы Іоанна XXIII въ духѣ "Великаго инквизитора" Достоевскаго и надѣюсь заинтересовать имъ отца Константина.

Владыка Іоаннъ, какъ ты, должно быть, слышала, былъ утвержденъ архіепископомъ Сан-Францисскимъ, и хотя надо еще много сдѣлать, чтобы въ этой епархіи установился, наконецъ, миръ, но, по крайней мѣрѣ, въ ней есть сейчасъ какое-то подобіе порядка. Думаю, что наконецъ-то снова началась работа надъ новымъ соборомъ. Среди нашихъ епископовъ я больше всего люблю владыку Іоанна, хотя и нахожу, что понимать его почти невозможно. Онъ постоянно исполненъ такого глубокаго мира и радости, что просто находиться въ его присутствіи благотворно для души. За послѣдніе мѣсяцы я нѣсколько разъ присутствовалъ при очень острыхъ моментахъ, когда Владыка былъ окруженъ взволнованными, плачущими, фактически истерическими толпами (ну знаешь, какими могутъ быть русскіе!), но онъ былъ точно такой же, какъ всегда, спокойный и даже радостный, отрицая всѣ гнѣвныя обвиненія противъ другихъ епископовъ и призывая всѣхъ къ духовному миру и послушанію.

Владыка Савва пробылъ здѣсь нѣсколько мѣсяцевъ и многое сдѣлалъ въ защиту владыки Іоанна. Онъ все еще питаетъ большія надежды на основаніе монастыря (хотя Глѣбъ, какъ обычно, настроенъ пессимистически по этому поводу), но, очевидно, онъ ничего не сдѣлаетъ, пока не уѣдетъ изъ Эдмонтона и не устроится постоянно въ какомъ-нибудь другомъ мѣстѣ. Будучи здѣсь, онъ искалъ потенціальныхъ монаховъ, но пока что опредѣлился только одинъ Джонъ. Что касается меня, мнѣ еще надо закончить книгу и посмотрѣть Джорданвилль, прежде чѣмъ я сдѣлаю свой выборъ. Ты случайно не знаешь какихъ-нибудь потенціальныхъ монаховъ? А какъ твои собственныя надежды, ближе ли онѣ къ исполненію? Мало такихъ людей, которые думаютъ о монашеской жизни или принимаютъ ее всерьезъ, даже среди русскихъ: напримѣръ, мать Глѣба дала мнѣ нѣсколько весьма "практическихъ" совѣтовъ, почему мнѣ не слѣдуетъ становиться монахомъ.

Недавно дѣвушка, которую я зналъ въ колледжѣ, написала мнѣ послѣ исчезновенія на нѣсколько лѣтъ. Я отчаялся когда-нибудь снова получить отъ нея письмо, и обстоятельства заставляютъ меня повѣрить, что въ этомъ возстановленіи контакта есть духовный смыслъ – короче, я думаю, что Господь нашъ желаетъ привлечь ее къ Святому Православію. Въ послѣдній разъ, когда я ее видѣлъ, она была ревностной приверженкой англиканской церкви, обладающей высокимъ духовнымъ сознаніемъ и великой любовью ко Всевышнему. И въ то же самое время у нее какая-то импульсивность въ духѣ Достоевскаго, которая время отъ времени вовлекаетъ ее въ странныя приключенія. Всегда мечтая стать монахиней, она нѣсколько разъ неудачно побывала замужемъ. Вина за неудачу брака не всегда лежитъ на ней: напримѣръ, мужъ просто бросилъ ее беременную, или же, если вина была ея, то заключалась она въ излишней довѣрчивости, съ которой она полагалась на свои первыя впечатлѣнія о людяхъ. Въ данное время она живетъ на фермѣ съ мужчиной, за котораго вышла замужъ отъ отчаянія, и ребенкомъ отъ предыдущаго брака. Она кажется довольной, и я знаю, что она способна, если потребуется, долго молча переносить страданія, но, хотя интеллектуальныхъ сомнѣній въ Христіанской Истинѣ у нея нѣтъ, она считаетъ, что ее вѣра болѣе или менѣе мертва. Я собираюсь, какъ только у меня появятся деньги, посылать ей книги и иконы (она рада имъ), но въ чемъ она нуждается болѣе всего, такъ это въ общеніи съ настоящими вѣрующими и единомышленниками. Прости меня за то, что загружаю тебя всемъ этимъ, но если ты почувствуешь въ сердцѣ своемъ потребность сдѣлать это, пожалуйста, напиши ей что-нибудь (я упоминалъ ей о тебѣ, но ничего о тебѣ не разсказалъ); просто засвидѣтельствуй, что христіане все еще есть (она чувствуетъ, что въ англиканской и католической церквяхъ "чего-то не хватаетъ", и на нее произвела впечатлѣніе искренность тѣхъ двухъ русскихъ православныхъ службъ, которыя она посѣтила). Я увѣренъ, что вы обѣ будете довольны. Ея адресъ: Mrs. Charles Bradbury, Route 1, Ursa, Illinois. (Ея имя – Алисонъ.)

Молись, пожалуйста, за нее и за меня, недостойнаго грѣшника, но собрата. Джонъ обѣщаетъ написать въ скоромъ времени. Ждемъ писемъ также и отъ тебя.

Твой братъ во Христѣ.

12 сентября 1963 г.

Видишь, я – безотвѣтственный корреспондентъ. Началъ это письмо двѣ недѣли назадъ, что само было уже довольно поздно, а потомъ снова началъ работать (въ качествѣ помощника оффиціанта въ ресторанѣ!) и слишкомъ уставалъ, чтобы закончить его. Пожалуйста, прости меня за такую долгую задержку съ отвѣтомъ на твое письмо.

Думаю, ты совершенно права въ томъ, что въ западныхъ церквяхъ чего-то не хватаетъ; я думаю, что не хватаетъ именно вѣры. Уже нѣсколько столѣтій люди все чаще обращаютъ свой взоръ на землю и пытаются воплотить въ жизнь свою фантазію о счастьѣ на землѣ и комфортной жизни въ міру. Въ такомъ мірѣ даже тѣ, кто все еще вѣритъ въ міръ иной, чувствуютъ, что сохранить свою вѣру имъ все труднѣе; "духъ нашего времени" настолько опредѣляется земными заботами, что человѣкъ вѣрующій начинаетъ сомнѣваться въ своемъ собственномъ здравомысліи, если продолжаетъ вѣрить въ то, что "всѣ" считаютъ невѣроятнымъ. Но то искушеніе преходящее, есть кое-что похуже, и ты это уже замѣтила: люди внѣшне продолжаютъ вѣрить, совершаютъ всѣ христіанскіе обряды, но суть вѣры испарилась. Духъ міра настолько силенъ и убѣдителенъ, что онъ дѣйствуетъ на насъ, хотя мы этого и не осознаемъ. Конечно, міръ всегда воевалъ противъ Христіанской вѣры, но сегодня онъ очень близокъ къ побѣдѣ въ этой брани. Помнишь ли ты страшныя слова Господа нашего: "Сынъ Человѣческій пришедъ убо обрящетъ ли си вѣру на земли?" (Лк. 18, 8) Въ послѣдніе времена вѣрѣ предстоитъ быть почти полностью уничтоженной. Но все же видимость вѣры, возможно, будетъ сохранена; антихристъ, какъ мы знаемъ, попытается пародировать Христа. Возможно, "всемірная церковь", которая сегодня формируется экуменическимъ движеніемъ (центръ которой, конечно, будетъ въ Римѣ), въ цѣлости сохранитъ большинство обрядовъ и догматовъ Христіанства, но суть его, истинная вѣра, будетъ отсутствовать, и поэтому будетъ просто имитація Христіанства. Сейчасъ я пишу эссе по этой темѣ въ связи "новымъ христіанствомъ" папы Іоанна XXIII и пошлю тебѣ экземпляръ, когда (и если) оно будетъ опубликовано.

Конечно, у православныхъ людей та же самая проблема, но у насъ она по нѣсколькимъ причинамъ немного легче. У насъ Христіанство менѣе абстрактно, чѣмъ оно имѣетъ тенденцію становиться въ западныхъ церквяхъ. Когда мы молимся, то дѣлаемъ это передъ иконами, которыя пишутъ съ молитвой, которыя освящаются священниками, и мы, немощные люди, можемъ смотрѣть прямо на лики святыхъ и такъ обрѣтать великую силу и молитвенное усердіе. Святые въ особомъ смыслѣ присутствуютъ на иконахъ и, такимъ образомъ, близки намъ, и, дѣйствительно, многіе иконы извѣстны какъ чудотворныя, способны исцѣлять и охранять благодаря особому заступничеству святыхъ (и особенно Пресвятой Богородицы). Я думаю, что ты слышала о "плачущихъ иконахъ" въ Нью-Іоркѣ (сейчасъ ихъ, по меньшей мѣрѣ, три), черезъ нихъ Богоматерь предупреждаетъ насъ о грозящей катастрофѣ и призываетъ къ покаянію. (Одна изъ иконъ была здѣсь, и я молился передъ ней, хотя не видѣлъ никакихъ слезъ. Икона, которая плачетъ обильнѣе другихъ – это простая бумажная репродукція, размокающая отъ обилія слезъ.) Далѣе, большая часть нашей музыки – это не музыка современнаго "сочиненія" (немного такой есть, и она очень плохая), а древніе пѣснопѣнія, сочиненныя святыми, вдохновленными Духомъ Святымъ, и обращены они прямо къ сердцу. Православная Церковь также сохраняетъ старинные христіанскіе таинства и обряды, уже давно забытые Западомъ (такіе, какъ раздача освященнаго хлѣба, помазаніе елеемъ въ субботній вечеръ и наканунѣ праздниковъ, благословеніе яствъ въ разныя времена года, держаніе свѣчей или цвѣтовъ въ различные праздники, прощальныя лобзанія въ началѣ поста, праздничныя лобзанія на Пасху и т.д.), которые несутъ благодать, а иные дѣлаютъ содержаніе праздниковъ болѣе живымъ и реальнымъ. И Православная Церковь оставляетъ неизмѣнными традиціонныя христіанскія обязанности, особенно практику строгаго, временами мучительнаго пощенія, которое сегодня необходимо болѣе чѣмъ всегда, если мы собираемся преодолѣвать власть и искушенія міра.

Но самое важное – это вѣра, наша непосредственная связь съ другимъ міромъ, безъ которой все остальное не будетъ имѣть никакого значенія. Мы сами не въ силахъ ее сохранить, и если бы не было съ нами Господа нашего, то вѣра бы наша изсякла, какъ это случилось въ другихъ церквяхъ. Но Господь нашъ пребываетъ съ нами, а особенно – съ Русской Церковью, которую Онъ избралъ въ наше время ради особеннаго предназначенія. (Русскіе святые XIX вѣка пророчествовали о революціи и о предопредѣленномъ разсѣяніи православныхъ христіанъ по всѣмъ странамъ передъ концомъ. "Русская миссія" имѣетъ духовное значеніе, хотя Совѣты спекулировали на ней въ своихъ собственныхъ сатанинскихъ цѣляхъ и хотя такой православный человѣкъ, какъ Достоевскій, интерпретировалъ ее въ слишкомъ мірскомъ смыслѣ.) Вѣра укрѣпляется въ испытаніяхъ, и Русская Церковь въ изгнаніи живетъ сейчасъ молитвами милліоновъ новомучениковъ, которые для православныхъ вѣрующихъ являются тѣмъ же, кѣмъ были для древней Церкви первые мученики. Въ самомъ дѣлѣ, я думаю, очень похоже на то, что мы, современные православные, живущіе въ "мирное" и "безопасное" время и въ "мирномъ" и "безопасномъ" мѣстѣ, будемъ очень скоро призваны принять мученическую смерть за вѣру нашу. Эта возможность, конечно, реальна предъ лицомъ антихристіанскаго духа "примиренія", который сегодня, кажется, заполнилъ весь міръ и убаюкиваетъ людей сказочкой о мірскомъ и забывчивомъ Небѣ.

Насколько я понимаю, ближайшая къ тебѣ церковь находится въ Рок-Айленде, Иллинойсъ. Ея адресъ: 1110, 10-я стритъ, Варшава (Варшава – видимо, пригородъ Рок-Айленда) – на случай, если ты туда поѣдешь. Есть двѣ церкви въ Чикаго: соборъ съ архіепископомъ по адресу: 2056 Н. Кедзи-бульваръ и часовня на 2141 В. Пирсъ-авеню. Есть разныя другіе православныя церкви (по большей части греческія и русскія) въ большинствѣ крупныхъ городовъ Средняго Запада (нѣсколько изъ нихъ въ Канзасѣ и Сентъ-Луисе), которыя можно найти въ телефонныхъ справочникахъ, но у нихъ нѣтъ большой духовной силы, и онѣ стремительно сближаются съ католической церковью. Въ нашихъ церквяхъ службы всегда бываютъ въ 6 или 7 часовъ (онѣ идутъ примѣрно два часа) въ субботу вечеромъ и въ 10 утромъ въ воскресеньѣ. Однако, по моему представленію, ты рѣдко ѣздишь въ эти города. У насъ въ Санъ-Франциско, къ счастью, есть много прекрасныхъ русскихъ церквей; я думаю, Санъ-Франциско сейчасъ дѣйствительно является главнымъ центромъ русской эмиграціи. Труднѣе, хотя вполнѣ возможно, вести православную жизнь безъ помощи и утѣшенія частыхъ посѣщеній церкви. Напримѣръ, сестра моей бабушки живетъ въ Перу и нѣсколько лѣтъ обходилась безъ церкви, примѣрно только разъ въ годъ получая Святое Причастіе, когда изъ Чили пріѣзжалъ Архіепископъ. Многіе изъ святыхъ пустынниковъ тоже рѣдко бывали въ церкви, и, я думаю, преподобная Марія Египетская только разъ въ жизни причастилась. (Читала ли ты ея житіе? Это замѣчательная святая; если у тебя нѣтъ ея житія, я вышлю.) Но, увы, мы не такъ сильны, и намъ требуется гораздо больше помощи.

Снова перечитывая твое письмо, я вижу такіе слова: "Твоя жизнь сейчасъ заполнена, и у тебя много друзей, гораздо болѣе близкихъ, чѣмъ я. Я не принадлежу къ вашему кругу". Но это не такъ. Дѣйствительно, у меня есть нѣсколько близкихъ друзей, но я имѣю въ виду другое. Духовная дружба (а всѣ другіе виды дружбы, хотя въ нихъ много пріятнаго, заканчиваются смертью) не требуетъ внѣшнихъ проявленій (общія занятія или работа, общій кругъ знакомыхъ, частыя встрѣчи и т.п.), безъ которыхъ мірская дружба просто исчезнетъ. Духовная дружба коренится въ общей Христіанской вѣрѣ, питается молитвой другъ за друга и сердечными откровеніями и всегда вдохновляется общей надеждой на Царствіе Божіе, въ которомъ больше не будетъ разлуки. Богъ, по разумѣнію Своему, раздѣлилъ насъ на землѣ, но я молюсь и надѣюсь, и вѣрю, что мы будемъ вмѣстѣ, когда закончится эта короткая жизнь. Я каждый день вспоминалъ тебя въ своихъ молитвахъ, и даже, когда въ теченіе двухъ лѣтъ не получалъ отъ тебя писемъ и думалъ, что, возможно, они никогда больше не придутъ, ты все же была мнѣ ближе, чѣмъ большинство моихъ друзей, которыхъ я часто вижу. О, если бы мы были настоящими христіанами, то всѣ люди были бы намъ свои, и мы любили бы даже тѣхъ, кто насъ ненавидитъ, но пока все, что мы можемъ сдѣлать, – это любить немногихъ. И ты, конечно, одна изъ моихъ "немногихъ".

Лучше мнѣ на этомъ закончить, такъ какъ я знаю, ты, должно быть, думаешь, что я тебя бросилъ. Съ тѣхъ поръ, какъ я началъ сегодня днемъ (сейчасъ ночь) печатать это письмо, я уже потерялъ свою работу и долженъ искать другую. Меня какъ-то отрезвляетъ мысль, что со всѣми своими философскими и отвлеченными претензіями я не справился съ работой скромнаго помощника оффиціанта. Скоро буду посылать въ монастырь въ Нью-Іоркѣ за книгами и тому подобными вещами и получу нѣсколько вещей для тебя. Пожалуйста, будь ко мнѣ добрѣе, чѣмъ я былъ къ тебѣ, и быстро мнѣ напиши. И молись за меня, грѣшнаго.

Твой братъ во Христѣ.

P.s. При всякой опасности или трудности молись (кромѣ Богоматери) святителю Николаю, онъ – величайшій изъ святыхъ и скорый заступникъ. Также, ради исцѣленія, молись святому цѣлителю Пантелеимону, мученику IV-го вѣка вселенской Церкви. Я тоже буду молиться ему о тебѣ и о твоемъ мужѣ.

3/16 сентября 1963 г.

Послѣ нѣкоторыхъ размышленій я рѣшилъ, что твоя идея дѣйствительно вполнѣ практичная. Вотъ нѣкоторыя мысли по поводу того, какъ ее реализовать.

Прежде всего, найди въ районѣ Ричмондъ или близъ него, желательно на улицахъ Джіэри, Клементъ или Калифорнія, гаражъ или маленькій магазинъ съ арендной платой не болѣе 30 долларовъ въ мѣсяцъ. (Я смотрѣлъ одно мѣсто на Калифорнія-стритъ; интересное зданіе, но оно обветшало и подлежитъ сносу.) Въ немъ должно быть достаточно большое окно (въ качествѣ витрины), а если такого нѣтъ, то намъ придется его сдѣлать. Затѣмъ надо его обставить нѣсколькими столами, книжными шкафами и т.п.; въ одномъ углу обязательно должна быть икона съ лампадой, на одной стѣнѣ – отецъ Германъ; фотографіи Джорданвилля и т.д. на другихъ стѣнахъ, и у двери – доска объявленій. Въ глубинѣ еще самоваръ или, по крайней мѣрѣ, чайникъ съ кипяткомъ. Затѣмъ нужно запастись книгами, иконами и т.д. изъ Джорданвилля, включая нынѣшніе и прошлые номера "Православной жизни" на русскомъ и англійскомъ языкахъ и текущіе номера "Православной Руси", а также другіе православные матеріалы изъ другихъ мѣстъ, которые можно достать безъ предварительной оплаты или за небольшую цѣну. Объявленіе можно дать черезъ "Русскую Жизнь" или устно, можно объявить также на Богословскомъ курсѣ (въ Свято-Тихоновской) и на доскахъ объявленій въ церквяхъ, а также лично. Сперва мы могли бы работать только нѣсколько дней въ недѣлю – скажемъ, по вечерамъ во вторникъ и четвергъ и въ субботу днемъ съ цѣлью предоставить мѣсто для свободныхъ сборовъ тѣхъ, кто этимъ заинтересуется. Нѣсколько человѣкъ могли бы отвѣчать за то, чтобы открывать и закрывать магазинъ, каждый день разные люди, чтобы раздѣлить обязанности. Вся работа должна быть добровольной и безплатной, всѣ доходы должны идти на расширеніе дѣятельности "Братства" – во-первыхъ, на покупку книгъ для продажи, особенно Отцовъ; во-вторыхъ, чтобы дѣятельность магазина была успѣшной, печатать что-то вродѣ бюллетеня (можетъ быть) и т.д.

Такой книжный магазинъ, въ первую очередь, послужитъ русскимъ въ Сан-Франциско, нѣкоторые изъ которыхъ начинаютъ подъ вліяніемъ владыки Іоанна интересоваться Отцами, но едва ли знаютъ, что есть возможность купить православныя книги. Во-вторыхъ, это будетъ мѣсто, гдѣ могутъ собираться и общаться и американцы, и русскіе, старые и молодые, которые проявятъ къ этому интересъ; въ-третьихъ, это будетъ мѣсто, куда можно будетъ посылать американцевъ, которые мало или вообще ничего не знаютъ о Православіи, и за литературой, и чтобы послушать бесѣды. Если Господь благословитъ наше предпріятіе, пробудится интересъ и будутъ продаваться книги, то это станетъ финансовой базой для всѣхъ дальнѣйшихъ начинаній, которыя можно спланировать, когда возникнетъ въ нихъ необходимость и будутъ условія.

Все, что требуется для начала, это небольшая сумма денегъ (на аренду, мебель, краску и т.д.) и, самое главное, по меньшей мѣрѣ, четыре-пять работниковъ-добровольцевъ. Я уже охваченъ рвеніемъ, хотя, нужно сказать, Джонъ, какъ обычно, настроенъ пессимистически, но это не должно служить помѣхой. Если отецъ діаконъ Николай и его другъ Николай и, возможно, одинъ-два человѣка увлекутся этимъ, то этотъ проектъ можетъ быть легко осуществленъ.

Сообщи мнѣ свое мнѣніе объ этихъ идеяхъ. И молись обо мнѣ, твоемъ грѣшномъ братѣ о Христѣ.

Евгеній.

Четвергъ, 3 октября 1963 г.

Кажется, я припоминаю, какъ ты упоминала о призракахъ и т.п. вещахъ въ одномъ письмѣ нѣсколько лѣтъ назадъ, но не помню, чтобы я написалъ что-то въ отвѣтъ. Думаю, что такое подпадаетъ подъ категорію того, что касается разнаго, связаннаго съ антихристомъ и послѣдними днями: слѣдуетъ о нихъ кое-что знать, чтобы не дать увлечь себя ложными ученіями и "откровеніями", но въ то же время духовно опасно слишкомъ въ нихъ вникать. Какъ бы то ни было, я отчасти самъ ими интересуюсь и собираюсь посвятить имъ одну главу въ своей книгѣ, поскольку считаю, что они сыграютъ важную (отрицательную) роль въ близкомъ будущемъ. Масса книгъ на эту тему, написанныхъ и духовными лицами, и учеными – это, возможно, всего лишь подготовка къ грядущему совращенію многихъ душъ, которыя, не имѣя въ такихъ дѣлахъ ни знанія, ни опыта, могутъ быть легко сбиты съ толку нѣсколькими эффектными "явленіями". Думаю, вполнѣ возможно, что слова Господа нашего: "Возстанутъ лжехристи и лжепророцы, и дадятъ знаменія велія и чудеса, якоже прельстити, аще возможно, и избранныя" (св. Матѳей 24, 24), такъ же, какъ ложныя чудеса "пророка" антихриста (Апокалипсисъ), который даже "огнь сотворитъ сходити съ небесе", могутъ относиться, помимо всего прочаго, къ очень необычнымъ физическимъ и бѣсовскимъ проявленіямъ, которые матеріально должны будутъ принимать за "чудеса".

Не сомнѣваюсь въ подлинности многихъ явленій, описанныхъ въ книгахъ, подобныхъ той, что ты читала. Описанія ученыхъ, конечно, болѣе достовѣрны, чѣмъ у духовныхъ лицъ, но только въ томъ, что касается специфическихъ деталей наблюдаемыхъ феноменовъ; никогда не довѣряй интерпретаціи этихъ явленій, сдѣланной даже самыми уважаемыми учеными, ибо они обыкновенно не знаютъ ничего и никогда не знаютъ достаточно ни о духовномъ опытѣ, ни о Христіанскомъ ученіи. Что касается умершихъ, православная традиція и въ ученіи, и на практикѣ сохранила многое изъ того, что уже давно утратила католическая церковь. На практикѣ – есть поминовеніе усопшихъ на каждой Литургіи и иныхъ спеціальныхъ на то службахъ. Всѣ присутствующіе, кто пожелаетъ, подаютъ свои собственныя записки (и за живыхъ, и за усопшихъ), и священникъ вслухъ читаетъ всѣ имена, помимо своего помянника. Если присутствуетъ много людей, то это иногда занимаетъ 15-20 минутъ (что католическая церковь навѣрняка бы посчитала "неэффективнымъ" и "пустой тратой времени"!), но это чудный сѵмволъ единства всѣхъ вѣрующихъ, здравствующихъ и усопшихъ, присутствующихъ и не присутствующихъ. Другимъ признакомъ православнаго отношенія къ усопшимъ является дивная радость – сдерживаемая, но все же радостная атмосфера службъ по усопшимъ, съ постояннымъ припѣвомъ "аллилуйя" и съ чувствомъ, что это скорѣе возрожденіе въ новомъ мірѣ, чѣмъ уходъ изъ этого міра. Гробъ съ усопшимъ стоитъ въ церкви въ теченіе всего того дня, когда совершается отпѣваніе; пока онъ тамъ находится, совершаются и другіе службы, святая атмосфера благотворна для усопшаго, и я обнаружилъ, что и на меня самого, когда я посѣщаю такіе службы, это оказываетъ благотворное и успокаивающее вліяніе. Я разсказывалъ своимъ неправославнымъ друзьямъ и родственникамъ объ этомъ обычаѣ, и меня всегда удивляла ихъ одинаковая реакція: "Какъ это угнетающе!" На меня же это оказываетъ противоположное дѣйствіе, а какъ можетъ быть иначе, если мы вѣримъ въ Небо? Это же хорошо, что намъ напоминаютъ о смерти и о будущей жизни. Еще одинъ обычай – родственники усопшаго въ продолженіи всей первой ночи (по одному человѣку по очереди) читаютъ надъ тѣломъ усопшаго Псалтирь.

Конечно, сами эти обряды основаны на ученіи: первое и всеобщее – это, что мертвые воскресаютъ въ иномъ Царствіи; второе, болѣе специфическое, – это, что душа какое-то время остается въ непосредственной близости отъ тѣла и сразу же воспринимаетъ благодать отъ религіозныхъ службъ и религіозной атмосферы. Самое общепринятое объясненіе этому церковному обычаю совершать спеціальныя службы на третій, девятый и сороковой день по смерти – это, что преподобный Макарій Александрійскій получилъ откровеніе отъ Ангела. (Православная Церковь и сегодня сохраняетъ этотъ обрядъ такъ же, какъ и совершеніе панихидъ въ годовщины смерти, именины и т.д.)

"Когда въ третій день бываетъ въ церкви приношеніе, то душа умершаго получаетъ отъ стерегущаго ее Ангела облегченіе въ скорби, каковую чувствуетъ отъ разлученія съ тѣломъ, получаетъ потому, что славословіе и приношеніе въ церкви Божіей за нее совершено, отчего въ ней рождается благая надежда. Ибо въ продолженіе двухъ дней позволяется душѣ, вмѣстѣ съ находящимися при ней Ангелами, ходить по землѣ, гдѣ она хочетъ. Посему душа, любящая тѣло, скитается иногда возлѣ дома, въ которомъ разлучалась съ тѣломъ, иногда возлѣ гроба, въ который положено тѣло; и такимъ образомъ проводитъ два дня, какъ птица, ища гнѣзда себѣ. А добродѣтельная душа ходитъ по тѣмъ мѣстамъ, въ которыхъ имѣла обыкновеніе творить правду.

Въ третій день же Тотъ, Кто воскресъ изъ мертвыхъ, повелѣваетъ, въ подражаніе Его воскресенію, вознестись всякой душѣ христіанской на Небеса для поклоненія Богу всяческихъ". Поэтому въ Церкви и существуетъ обычай творить милостыню и молиться за душу усопшаго на третій день.

Послѣ того какъ душа поклонилась Богу, Онъ повелѣваетъ, чтобы ей показали всеразличныя мѣста пребыванія святыхъ и красоты Рая. И все это душа разсматриваетъ въ теченіе шести дней, восхищаясь и славя Бога, Творца всяческихъ. И когда душа разсмотритъ все это, она преображается и забываетъ всѣ скорби, которыя испытала, пребывая въ тѣлѣ. Но если она отягщена грѣхами, тогда при видѣ наслажденій святыхъ, начинаетъ стенать и корить себя, говоря: "Горе мнѣ! Какъ дурно провела я отпущенное мнѣ въ міру время! Я погрязла въ удовлетвореніи своихъ желаній, провела чуть не всю жизнь въ небреженіи, не повиновалась Господу, какъ слѣдовало бы, чтобы тоже удостоиться такой славы. Горе мнѣ, бѣдной!" Послѣ того, какъ въ теченіе шести дней душа зритъ всѣ радости, дарованныя Всевышнимъ, Ангелы вновь ведутъ ее для поклоненія Господу. Церковь поэтому добро творитъ, что на девятый день совершаетъ поминовеніе.

Богъ, послѣ того, какъ душа поклоняется Ему во второй разъ, повелѣваетъ, чтобы ей показали мученія и ужасы ада, всеразличныя мученія бѣсовскія, которыя заставляютъ души грѣшниковъ, попавшихъ туда, непрестанно стенать и скрежетать зубами. И по всѣмъ тѣмъ мѣстамъ мученій душу водятъ тридцать дней, и она дрожитъ все время отъ страха, какъ бы ей тоже не попасть сюда.

На сороковой день душу вновь ведутъ для поклоненія Господу, и тогда Судья опредѣляетъ, куда, по дѣламъ ея, слѣдуетъ ее помѣстить. Такъ что Церковь добро творитъ, поминая на сороковой день крещеныхъ усопшихъ.

Если, конечно, все это вѣрно, то въ книгѣ, которую ты читала, есть одна основная ошибка: души не остаются на землѣ въ своего рода чистилищѣ на какое-то неопредѣленное время, напротивъ, онѣ остаются здѣсь всего нѣсколько дней. Съ другой стороны, все-таки вѣрно, что усопшіе иногда дѣйствительно связываются съ живыми или съ Неба, или изъ ада, потому что и Небо, и адъ располагаются не въ "космосѣ", а въ нѣкоемъ духовномъ измѣреніи, возможно, и то, и другое прямо передъ нашими глазами, но мы духовно слѣпы и не въ состояніи увидѣть. Матерь Божія и многіе святые часто являлись людямъ, а иногда съ какой-то особенной цѣлью кому-нибудь является родственникъ или другъ. Я отъ православныхъ слышалъ объ одномъ грѣшникѣ въ аду (въ Православіи нѣтъ "чистилища", адъ – это мѣсто и очищенія, и наказанія), который явился своей родственницѣ, умоляя ее молиться за него, и еще объ одномъ (самоубійцѣ), который привидѣлся своей сестрѣ въ аду, въ страшныхъ мукахъ и который просилъ ее перестать за него молиться, поскольку ея молитвы только усиливаютъ его муки, а проклятіе съ него не снимается. Естественно, усопшіе, которые могутъ, молятся о насъ, какъ и мы о нихъ, но, судя по тому, что большинство людей не готовится надлежащимъ образомъ къ смерти, сами усопшіе очень нуждаются въ молитвѣ за себя и, вѣроятно, не могутъ оказать живымъ большой помощи. Тѣ, кто не готовится къ своей кончинѣ, должно быть, испытываютъ сильный шокъ и чувство полной безпомощности, оказавшись въ мірѣ, гдѣ всѣ земные таланты и власть не имѣютъ никакого значенія, а цѣнится только духовная сила.

Причина, почему опасно слишкомъ увлекаться всѣмъ этимъ (такъ же, какъ и ясновидѣніемъ, и экстрасенсорнымъ воспріятіемъ, являющимися духовнымъ даромъ нѣкоторыхъ святыхъ, но часто и духовнымъ зломъ, когда ими пользуются люди недостаточно чистые), въ томъ, что, принадлежа къ сферамъ разума и духа, они особенно подвержены вліянію бѣсовъ, обитающихъ въ этихъ сферахъ. Напримѣръ, аналогичныя явленія спиритизма (а многіе изъ нихъ нельзя объяснить просто обманомъ), возможно, въ первую очередь, подвержены дѣйствію бѣсовъ; настоящіе медіумы, очевидно, дѣйствительно въ какой-то степени одержимы бѣсами, притворяющимися усопшими. Если случается рѣдкій случай дѣйствительнаго контакта съ усопшимъ посредствомъ спиритизма (помнишь, какъ Саулъ вступилъ въ контактъ съ духомъ пророка Самуила при посредствѣ аэндорской волшебницы? – 1 Царствъ 28), бѣсы используютъ этотъ случай въ своихъ собственныхъ цѣляхъ.

Пятница.

Единственное, что я успѣлъ вчера сдѣлать, – это написать эти три страницы, надъ которыми сидѣлъ 12 часовъ. По ночамъ (до 3-4 часовъ утра) я работаю въ ресторанѣ сторожемъ, это трудная работа, но спокойная. Быть помощникомъ оффиціанта легче, но нужно улыбаться людямъ и быть въ достаточной мѣрѣ услужливымъ. Я такъ же, какъ ты, боюсь "дѣлового міра" и едва не впадаю въ отчаяніе, когда возникаетъ проблема найти работу. Ну а когда нахожу работу, то все въ порядкѣ; жаль, конечно, потраченнаго на нее времени, но, по крайней мѣрѣ, это избавляетъ отъ излишней гордости. Думаю, что потерялъ послѣднее мѣсто работы, потому что они чувствовали: та работа была мнѣ не по сердцу, и это дѣйствительно такъ.

Спасибо за твое доброе предложеніе пріѣхать въ случаѣ необходимости къ вамъ. Возможно, и наступитъ такое время. Что касается моей семьи, я видѣлся съ ними на прошлой недѣлѣ, и очевидно, что они все больше безпокоятся обо мнѣ. Они были бы очень рады, если бы я дѣлалъ обыкновенную мірскую карьеру, они возлагали на меня такіе надежды, а сейчасъ я становлюсь "религіознымъ фанатикомъ" – такъ, я полагаю, они должны...

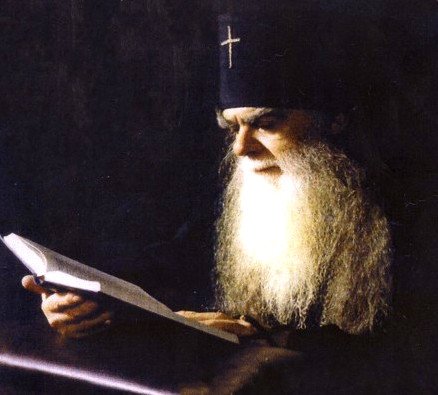

Мой молодой русскій другъ, который живетъ въ Монтереѣ, показывалъ имъ нѣкоторые слайды русскихъ монастырей и церквей въ Сѣверной Америкѣ, и, по ихъ мнѣнію, они "огромные", но старомодные и т.п. Но что ихъ дѣйствительно поразило, особенно моего отца, – это фотографія стараго монаха, который сорокъ лѣтъ провелъ въ своей кельѣ и почти не разговаривалъ съ другими людьми. Онъ, навѣрное, достигъ, духовныхъ высотъ, но для моихъ родителей это былъ просто примѣръ полностью "потраченной впустую жизни". Боюсь, я начинаю отчаиваться, когда говорю о жизни въ молитвѣ и нравственномъ совершенствованіи и о томъ, что истинныя цѣнности принадлежатъ не этому міру, а грядущему, и встрѣчаю полное непониманіе и мнѣніе, что чрезмѣрное увлеченіе религіей – это дѣйствительно "болѣзнь". Ну, гдѣ обрываются отношенія, по крайней мѣрѣ, все еще возможна молитва, но мысль о томъ, что многіе протестантскіе священники, выступающіе проповѣдниками христіанства, въ дѣйствительности ведутъ свою паству по тропѣ развращенія и оставляютъ ихъ совершенно не готовыми къ суровымъ реальностямъ будущей жизни, приводитъ меня въ обиду и печаль. Я встрѣчался со священникомъ моихъ родителей; онъ ни разу не упомянулъ Господа или вѣру, а услышавъ, что я пишу религіозную книгу, постарался смѣнить тему разговора.